『和漢朗詠集』は、藤原公任が、漢詩文・和歌を集めた朗詠(漢詩の摘句や和歌を吟唱すること)のための詩歌集である。漢詩文の佳句588、和歌216首が収録されてゐる。(作者は、漢詩では白居易、和歌では紀貫之が最も多い。)上下2巻で、上巻が四季、下巻が雑だが、その中でさらに細かく項目を立ててゐる。

藤原公任は、清少納言や紫式部と同時代の貴族で、『大鏡』に「三舟の才」と呼ばれる有名な逸話があるが、漢詩・和歌・琴に卓越した才能を持つ教養人であつた。

小生は、『和漢朗詠集』を、かなり前に講談社学術文庫『和漢朗詠集 全訳注』(川口久雄 訳注)で読んだ。川口は、平安時代文学、特に漢詩文を専門とし、岩波書店の日本古典文學大系『和漢朗詠集・梁塵秘抄』(「梁塵秘抄」の担当は志田延義)・『菅家文草・菅家後集』の校注を担当した。

岩波書店の日本古典文學大系『和漢朗詠集・梁塵秘抄』(「和漢朗詠集」の校注担当は川口久雄)は、頭注形式で、漢詩文の場合は、書き下し文・白文の順に本文を掲げてゐる。書き下し文は、古訓に従つてゐる。注は、出典や語釈などで、漢詩や和歌の意味も掲げてゐる。頭注に収まらない注は、補注として後部に掲げてゐるが、かなり詳細である。資料として出典一覧を付す。

講談社学術文庫『和漢朗詠集 全訳注』(川口久雄 訳注)は、上記日本古典文學大系版を踏まへてゐるが、漢詩文の白文は省略し、原文(漢詩文の場合は書き下し文)を掲げ、その後に現代語訳・語釈・参考を付す。語釈は簡潔で、参考は出典や典拠など、作品鑑賞の参考になる事柄を記してゐる。

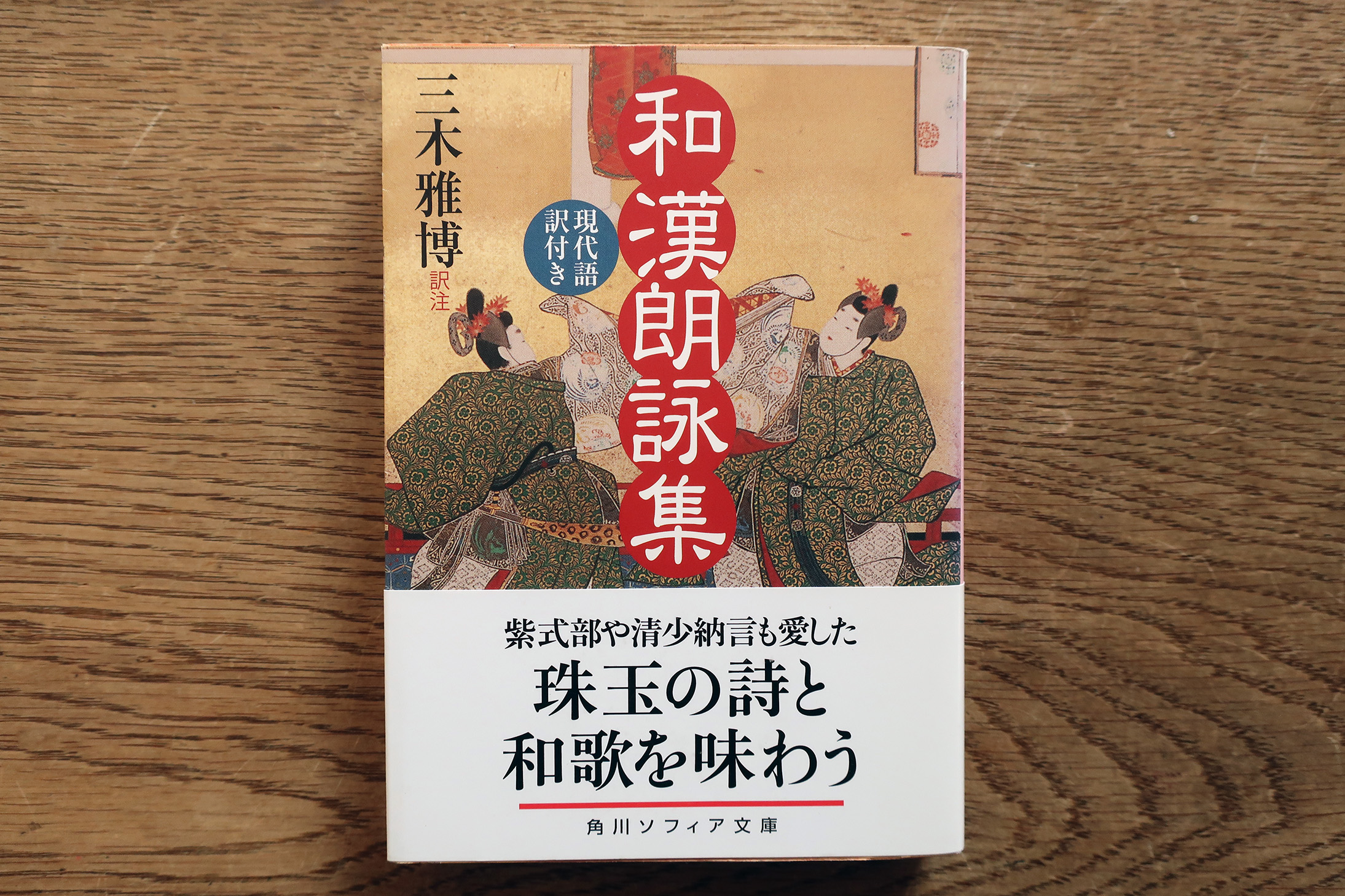

その後の主な注釈書には、新潮社の日本古典集成『和漢朗詠集』、小学館の新編日本古典文学全集『和漢朗詠集』、明治書院の和歌文学全集『和漢朗詠集・新撰朗詠集』、角川ソフィア文庫『和漢朗詠集 現代語訳付き』などがある。

新潮社の日本古典集成『和漢朗詠集』(大曽根章介・堀内秀晃 校注)は、頭注形式で、本文は、漢詩文の場合、書き下し文の後に白文を掲げる。頭注には、口語訳(現代語訳)・評釈(作品の成立事情・作者・典拠についてなど)・語釈を載せる。口語訳のみセピア色になつてゐる。巻末に、解説・典拠一覧・影響文献一覧・作者一覧を付す。

小学館の新編日本古典文学全集『和漢朗詠集』(菅野禮行 訳注)は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。本文は、漢詩文の場合は、書き下し文・白文の順に本文を掲げてゐる。書き下し文は、「和漢朗詠集」に特殊な訓読を尊重してゐる。頭注は、詩題・出典・語釈などについて記し、現代語訳は、原文を尊重しながらも、省略されてゐる(漢詩文の場合前後の)内容を補つてをり、その後に評釈を付す。巻末に、解説・漢詩文全文・作者略伝・漢詩文索引を載せる。

明治書院の和歌文学全集『和漢朗詠集・新撰朗詠集』(佐藤道行・柳澤良一)は、漢文の場合、返り点付きの原文・書き下し文の順に本文を掲げ、脚注を付す。脚注は、現代語訳(主略されてゐる部分を補ふ)・語釈・出典などを記す。語釈は簡潔である。

角川ソフィア文庫『和漢朗詠集 現代語訳付き』(三木雅弘 訳注)は、見開きで、右ページに本文、左ページに現代語訳・語釈・解説を掲げる。本文は、漢詩文の場合、白文の後に書き下し文を載せる。現代語訳は、原文を尊重してゐるが、直訳だけでは理解が困難な場合は括弧を用ゐて言葉を補つてゐる。スペースの関係もあり、語釈は簡潔である。解説は、詩歌の題の説明や解釈の参考になることを記す。巻末に、解説・作者略伝を付す。

今、『和漢朗詠集』を原文で読むのなら、やはり携帯しやすく新しい角川ソフィア文庫『和漢朗詠集 現代語訳付き』(三木雅弘 訳注)が好いだらう。文庫ながら漢詩文の白文があるのも好い。

最近は、教科書に『和漢朗詠集』の詩歌が採られることもあるが、小生は、『和漢朗詠集』として授業で扱つたことは無い。漢詩は、「漢文」の教科書にも多く載つてゐるのでそこで読むし、和歌は、『古今和歌集』を中心に王朝の和歌から秀歌を選んで教材にして読んでゐた。その場合、『唐詩選』や『唐詩三百首』の注釈書はいくつかあるし、八代集の注釈書は岩波書店の新日本古典文学大系にすべて入つてをり、『古今和歌集』『新古今和歌集』に関してはそれ以外にも優れた注釈書がいくつもある。(別途紹介する予定。)

さて、『枕草子』や『源氏物語』では漢詩の摘句が引かれることがしばしばあるが、その大半は、この『和漢朗詠集』所載のものである。成立年代からすると、清少納言や紫式部が『和漢朗詠集』から引用したとも言へないが、これらの漢詩が、当時の貴族にとつて共通の教養・嗜好であつたことは確かである。

また、『源氏物語』の表現上の最大の特徴は、種々の引用である。漢詩文の引用があり、和歌の引用があり、先行する物語からの引用があり、歴史的人物や事件・風俗を踏まへた表現(準拠)があり、それらを知ることで作品理解が深まり、作品の奥行きが増す。特に和歌の一部分を引くことによつてその歌全体の意味を想起させることが多く、その場合、引かれた歌が判らなければ、登場人物(作者)の言はんとすることが解らない。和歌では、『古今和歌集』や『古今和歌六帖』からの引用が多い。

したがつて、平安時代文学、特に『源氏物語』を読まうとする人は、『和漢朗詠集』『古今和歌集』『古今和歌六帖』をも読むことが望ましい。(ちなみに『古今和歌六帖』は重要な古典でありながら注釈書が無かつたのだが、近年、明治書院の「和歌文学全集」に収録された。また、お茶の水女子大学が全注釈を試み、まだ途中までだが、インターネット上で無償提供し、オンデマンド出版(有料)も実施してゐる。いづれも画期的な事業である。感謝!)

コメント