2024.12.05

東陽町へ行く。「12月文楽公演」の第2部を観るためである。中央改札を出て、5番出口から外に出る。東陽町駅(東京メトロ東西線)で下車するのは初めてだ。

公演は14時30分からなので、遅めの昼食を取る。インターネットで店を探すと、「bistro KAZ」といふ店を見付ける。小生と同じ名前で眼に付いたので、行つてみることにする。ランチは、魚・鶏・豚から選べ、お手頃で、サラダも十分な量で肉もボリュームがあつた。

会場の「江東区文化センター」に行くため、四ツ目通り(都道465号)を北上する。

すばらく行くと「江東区役所」があり、ここを右に曲がれば「江東文化センター」だが、ちよつと時間があるので、さらに進むと「横十間川親水公園」があり、東西に緑道が続いてゐる。

その先の左手には「TOKYO イースト21」といふエリアがあり、「ホテルイースト21」が聳え立ち、入口の「太陽の顔」のモニュメントの先にはレストラン・カフェやコンビニエンスストア・ドラッグストアなどが並び、広場の奥にスーパーマーケット「サミット」がある。駐車場へ入る道の傍らの紅葉が綺麗だつた。

区役所の所まで引き返して左に曲がり、「江東区文化センター」に行く。今「国立劇場」が建て替へのために閉場してゐるので、「文楽」はあちらこちら他の会場を借りて公演を行つてゐる。その都度、各会場に合はせて文楽用の劇場を作るので、さまざまな工夫が必要になるやうだ。早く新しい「国立劇場」が出来てほしいものだが、予算高騰で難航してゐるやうだ。日本は、文化や教育に金を出さないから…。どうしても無理なら、今の「国立劇場」の改修で対応することはできないのかしら?

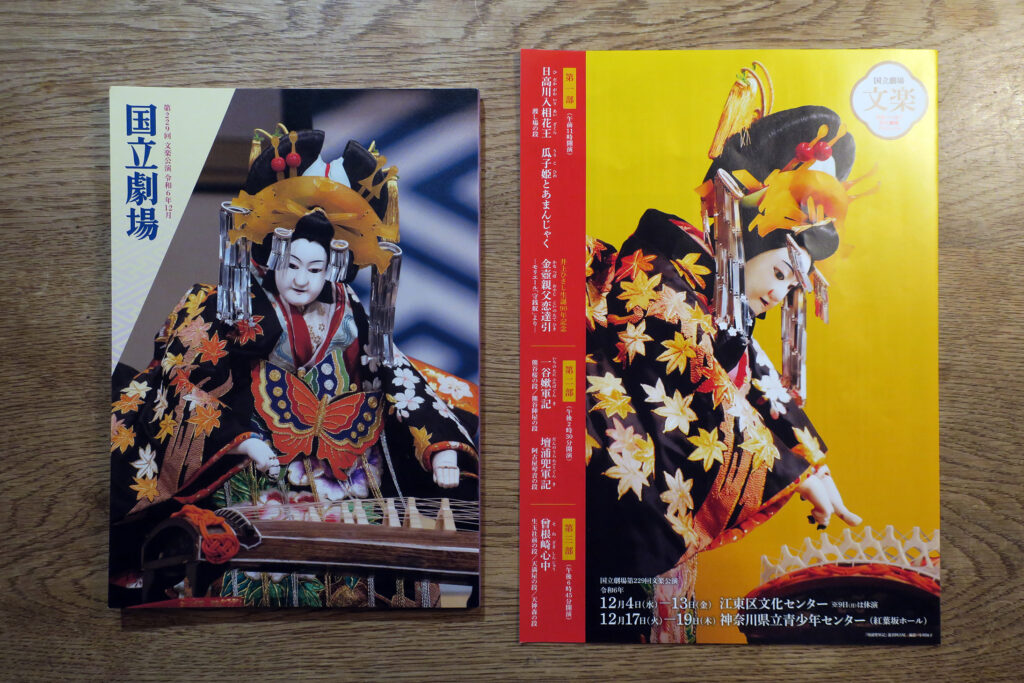

12月公演は3部制で、第2部(14時30分〜)の演目は「一谷嫩軍記」(三段目「熊谷桜の段」「熊谷陣屋の段」)と「壇浦兜軍記」(三段目「阿古屋琴責の段」)。

「一谷嫩軍記」は、源平合戦の一の谷の戦を題材とした全五段の作品。源氏の武将・熊谷直実と平敦盛にまつはる悲劇、平忠度と源氏の武将・岡部六弥太の和歌を通した交流といふ二つの物語を中心に描かれゐる。三段目の切(後半の見せ場)「熊谷陣屋の段」では、我が子敦盛の敵を討つために訪れた藤の局と妻・相模に対し、熊谷直実は自分が敦盛を討つた時の様子を語る。義経による首実検が行はれることになるが、敦盛の首を見た相模も藤の局も驚く。その首は、敦盛ではなく、直実と相模の子・小次郎のものだつた。敦盛は実は後白河院の落胤であり、義経の意向を悟つた直実は、敦盛の命を救ふために我が子を身代りにしたのだつた。

忠義のために我が子を犠牲にする話は、文楽・歌舞伎や中国の故事などによくあるのだが、小生はどうしても共感できない。勿論、文学作品はその作品が作られた場(時代・地域・文化等)に身を置いて鑑賞するべきで、現代の感覚で評価すべきではないのだが、子を持つ親としては、それを美談として感じることはできない。ただ、人間国宝(重要無形文化財保持者)・吉田和生の操る人形は、敦盛の身代りになつた我が子の首を抱き締める相模の悲しみを痛切に感じさせた。

「壇浦兜軍記」は、平家の侍大将・悪七兵衛景清を主人公とした全五段の作品。今日ではもつぱら三段目の口(導入)「阿古屋琴責の段」だけが上演される。秩父重忠は頼朝を仇と狙ふ景清の行方を探さうと、景清の恋人だつた遊女阿古屋を取り調べる。阿古屋を拷問しようとする同役の岩永を遮つて、重忠は阿古屋に琴・三味線・胡弓を弾かせる。そして、その美しい音色こそ景清の行方を知らぬ証拠と言つて許すのだ。阿古屋が三曲を演奏する場面が一番の見せ場。通常は三味線一人の演奏のところ、連れ弾きと琴と胡弓の演奏が加はる。浄瑠璃を語る太夫も通常は一人だが、この段では太夫が一人一役を受け持つ「掛合」の形式である。人形は、楽器に合はせて指が動かせるやうに手を取り替へる。今回の阿古屋の人形遣ひ(主遣ひ)は人間国宝の桐竹勘十郎。まるで人形が琴や三味線や胡弓を弾いてゐるかと思はれるほど、楽器の音色と手指の動きが合つてゐる。通常は、主遣ひだけが顔を出すのだが、この段では左遣ひ・足遣ひも、主遣ひ格の人形遣ひが担当して顔を出す。阿古屋の人形を操るのには高度な技術が必要だからである。(ちなみに、この段では主遣ひの人形遣ひは揃つて裃を着る。)

文楽と歌舞伎には同じ演目が多いが、この「阿古屋琴責の段」も歌舞伎でも演じられる。歌舞伎では、阿古屋役の役者が琴と三味線と胡弓を高度に弾きこなす必要があり、演じられる役者が限られるので、この段を上演することは少ない。小生は、坂東玉三郎(人間国宝)が演じた阿古屋を観たことがあるが、さすがに見事な演技と演奏だつた。(玉三郎は、熱心に後進の育成をしてゐるやうだ。)文楽・歌舞伎に限らず、伝統工芸など多くの分野で、〝技の継承〟は大きな課題である。

人間国宝(重要無形文化財保持者)で、2021年4月の国立文楽劇場での公演を最後に引退してゐた吉田簑助氏が、11月7日に亡くなつた。91歳。合掌。

コメント