2024.10.24

永井荷風『断腸亭日乗(一)』(岩波文庫)読了。

『断腸亭日乗』は、岩波書店の単行本で蔵してゐるが、かなりの分量なので書棚に置いたままになつてゐた。以前、岩波文庫から磯田光一編『摘録 断腸亭日乗』(上下巻)が出た時に途中まで読んだが、最後まで読みおほせてゐなかつた。今回、中島国彦・多田蔵人が注を付し全9冊で岩波文庫から刊行が始まつたので、この機会に読み通さうと思ひ立つた。

第一冊は、大正6年から同14年まで。

大正12年9月1日の「関東大震災」の記事は簡潔ながら緊迫した地震の状況を伝へる名文で有名なので、引いてみる。(ただし踊り字の一部はかなに直した。)

九月朔。…日将に午ならむとする時天地忽鳴動す。予書架の下に坐し嚶鳴館遺草を読みゐたりしが、架上の書帙頭上に落来るに驚き、立つて窗を開く。門外塵烟濛々殆咫尺を辨せず。児女鶏犬の声頻なり。塵烟は門外人家の瓦の雨下したるが為なり。予も亦徐に逃走の準備をなす。時に大地再び震動す。書巻を手にせしまま表の戸を排いて庭に出でたり。数分間にしてまた震動す。身体の動揺さながら舩上に立つが如し。門に倚りておそるおそる吾家を顧るに、屋瓦少しく滑りしのみにて窗の扉も落ちず。稍安堵の思をなす。昼餉をなさむとて表通なる山形ホテルに至るに、食堂の壁落ちたりとて食卓を道路の上に移し二三の外客椅子に坐したり。食後家に帰りしが震動歇まざるを以て内に入ること能はず。庭上に坐して唯戦々兢々たるのみ。物凄く曇りたる空は夕に至り次第に晴れ、半輪の月出でたり。…

他にも、大正8年の中国での排日運動に際して薩長政府の武断政治を批判したり、新潮社や文藝春秋社に対する歯に衣着せぬ批判をしたりなど、荷風の面目躍如といつたところ。

文壇でも、有島武郎の心中事件や芥川龍之介の自殺などがあつたが、日記の記録は淡々としたものである。さすがに師と慕ふ森鷗外の死に際しては、危篤の報を受け鷗外の家に駆け付け、賀古鶴所の配慮で病室に入れてもらつたことや、葬儀や墓参の記事なども書かれてゐる。それでも荷風と鷗外との関係を考へればあまりに簡素な気がするが、実は、荷風は別のところで鷗外の死の前後のことについて詳細に記してゐる。荷風の鷗外に関する文章は、『鷗外先生 荷風随筆集』(中公文庫)に纏められてゐる。

鷗外の死後、最初の全集が企画される。荷風は、企画の中心となつた与謝野鉄幹の方針には思ふところがあつたやうだが、編纂委員として名を連ねる。鷗外全集が刊行され届けられると、荷風はそれを読む。第七巻所収の「澀江抽斎」を読んだ荷風の感想(大正12年5月17日)を引いてみる。

夜先生の澀江抽斎伝を読み覚えず深更に至る。先生の文この伝記に至り更に一新機軸を出せるものの如し。叙事細密、気魄雄勁なるのみに非らず、文致高達蒼古にして一字一句含蓄の味あり。言文一致の文体もここに至つて品致自ら具備し、始めて古文と頡頏することを得べし。

そして、荷風は、森鷗外の史伝に触発されて、母方の祖父である漢詩人鷲津毅堂の伝記を書くことを思ひ立つのだつた。

日記には、他にも荷風の読書の記録が残されてゐる。荷風は、日記で頻りに病気や気力の衰へを嘆く。確かに執筆は減り、この間主要な作品は書かれてゐないが、自分の全集の校正をする傍ら、漢文やフランス文学を原文でかなり読んでゐる。例へば、大正14年12月16日のには「夜マルセルプルーストの長篇小説を読む。プルーストは近年歿したる仏蘭西の小説家なり。」と記してゐる。このプルーストの長篇小説とは、勿論『失はれた時を求めて』である。

引用文からも判るやうに、この日記は文語文で書かれてをり、浅学の小生には未知の漢語や荷風独特の用字が出て来る。(前後からおほよその意味は類推できるが…。)注解は、丁寧だが事項に関するもので、基本的に語釈は無い。(引用されてゐる漢詩の書き下し文はある。)そこで、電車の中で読むのに際し、初めは電子辞書を携帯したが、やはり荷物は少ない方が好いので、スマートフォン上で手書きで漢字を検索できるサイト(「mojinavi」「kanji.me」など)を使用するやうになつた。(それでもサイト上の辞書や中型の漢和辞典には収録されてゐない漢字もあるが…。)

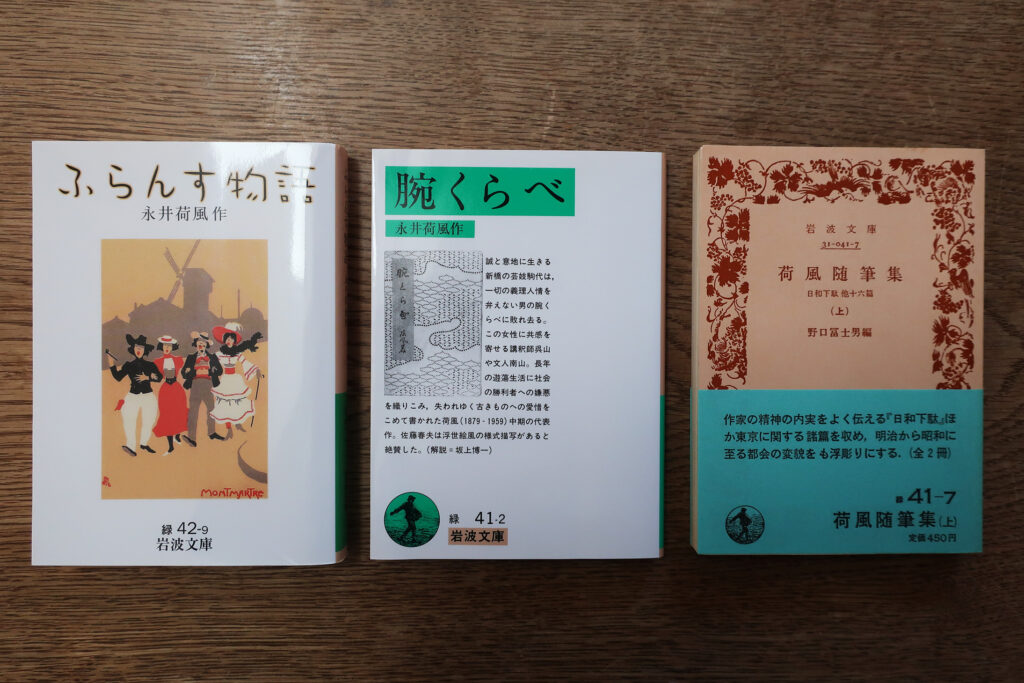

なほ、『断腸亭日乗(一)』を読むのと並行して、『ふらんす物語』・『腕くらべ』・野口冨士男編『荷風随筆集 上』(いづれも岩波文庫)を読み返した。(ちなみに『ふらんす物語』は荷風がフランス遊学した際の経験をもとに執筆したものだが、印刷を済ませ製本直前となつたところで発禁処分になつた。その後『新編 ふらんす物語』(博文館)や「荷風全集」などで日の目を見るが、削除・伏せ字などの修正がなされた。現行の文庫版『ふらんす物語』には新潮文庫版と岩波文庫版とがあるが、岩波文庫版の方は発禁となつた初版本(直接には岩波書店『新版 荷風全集』第五巻)に拠つてゐる。小生は、1度目は若い頃に新潮文庫で読んだ。)

コメント