『うつほ物語』は、日本最初の長篇物語で、広く読まれたらしい。(『蜻蛉日記』『枕草子』『源氏物語』などに『うつほ物語』に関する記事がある。)全20巻。作者不詳。(源順説あり。)俊蔭が波斯国(ペルシア)で伝授された秘琴伝授の物語とあて宮への求婚譚から続く皇位継承争ひを軸に物語が展開する。題名は、俊蔭の娘が息子仲忠と住んだ木の空洞(うつほ)に由来する。『宇津保』は宛字。各巻には『源氏物語』同様「俊蔭」「藤原の君」といつた巻名が付いてゐる。

『うつほ物語』は、『源氏物語』が最も影響を受けた物語だといふこともあり、若い頃にも読まうと思つたが、現存する諸本に誤写・脱落・錯簡が多く信頼できる証本が無いため、他の物語に較べて研究が遅れてゐた。諸本によつて、巻の順序も異なるため、その確定も必要になる。明治書院の校注古典叢書『うつほ物語』(野口元広校注)の第1冊を買つたが、なかなか完結しなかつた(全5冊)。「朝日古典全書」版(宮田和一郎校注)や「角川文庫」版(原田芳起校注)は絶版で、完結した注釈書としては、岩波の「日本古典文學大系」版(河野多麻校注)しか手に入らない状況だつたが、「古典大系」版は本文に問題があるとされてゐた。

その後、小学館の新編日本古典文学全集『うつほ物語』(中野幸一訳注)が刊行されたので、第1冊を購入して、暇になつたら読まうと思つたのだが、なかなか暇にならず、そのままになつてしまつた。何年か前に、とりあへず続きも買ひ揃へておかうと思つたら、全3冊の第2冊が書店に無く、ネットでも品切れの状態が続いた。読みたい本は刊行されたらすぐに買ふべきだといふことを、改めて思ひ知つた。やつと神保町の「東京堂書店」にあるのを見付け購入したら、角川ソフィア文庫から『新版 うつほ物語 現代語訳付き』(室城秀之訳注)の刊行が始まつた。校注者の室城秀之には、これ以前に注釈書『うつほ物語 全』(おうふう)がある。

「古典文学全集」は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。内容に従つて段落に分け小見出しを付してゐる。注は丁寧で、現代語訳も原文に忠実でこなれてゐる。巻ごとに梗概・系図・見出し一覧を載せ、各冊の末に校訂付記を付す。第3冊の末に解説を載せる。また、挿画として「延宝五年版本」の図版を入れてゐる。

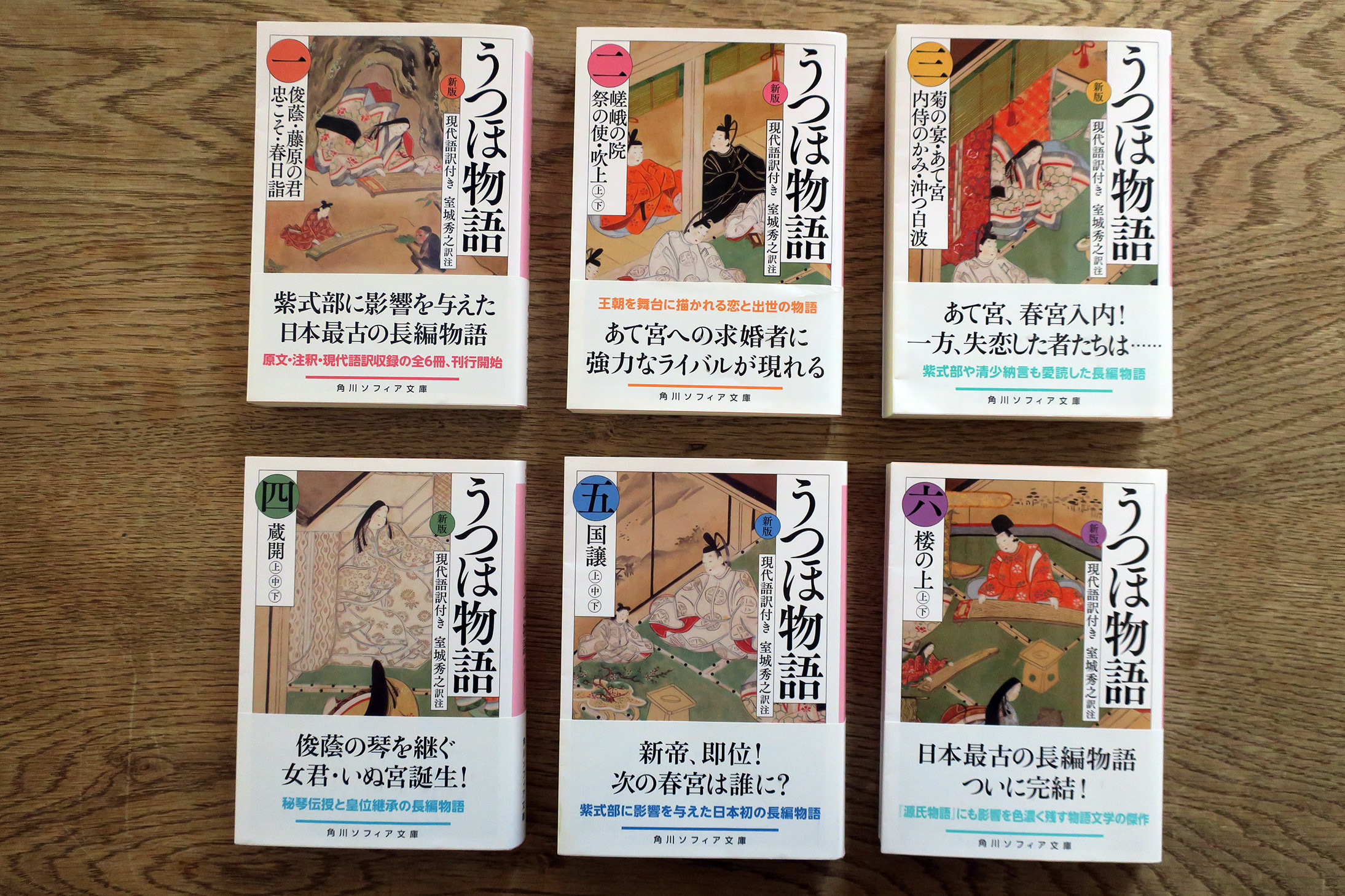

「角川ソフィア文庫」は、巻ごとに、まづ梗概と主要登場人物の系図を掲げ、脚注付きの本文、さらに現代語訳を載せる。本文・現代語訳は、内容を判りやすくするために、章段に分け、標題を付けてゐる。(目次に標題も載せてゐる。)各冊の末には、本文校訂表を載せる。最終第6冊には解説を載せる。

小生は、角川ソフィア文庫『新版 うつほ物語 現代語訳付き』(宮城秀之訳注)で読んだ。全6冊で、3箇月に1度の刊行が待ち遠しかつた。『源氏物語』が影響を受けたと思はれる所が多く、興味深かつた。例へば、源正頼の四つの町から成る「三条の院」は、光源氏の「六条院」を思はせる。また、初めて後宮に関する詳細な記述をしたのが『うつほ物語』であり、『源氏物語』はそれを発展させてゐる。ただ現代の小生には、「あて宮求婚譚」の部分は冗長に思はれたし、登場人物に似た名前が多く、キャラが立つてゐない者も多いので、読みながら何度も巻初の系図を参照しなければならなかつた。(小生の記憶力の衰退も原因だけれど…。)

「古典文学全集」版も「ソフィア文庫」版も、底本は、最善本とされる尊経閣文庫蔵前田家本だが、巻の順序は一部異なる。前田家本は「巻一 俊蔭」「巻二 藤原の君」「巻三 忠こそ」「巻四 春日詣」「巻五 嵯峨の院」「巻六 祭の使」「巻七 吹上上」「巻八 吹上下」「巻九 菊の宴」「巻十 あて宮」「巻十一 内侍のかみ」「巻十二 沖つ白波」「巻十三 蔵開上」「巻十四 蔵開中」「巻十五 蔵開下」「巻十六 国譲上」「巻十七 国譲中」「巻十八 国譲下」「巻十九 楼の上上」「巻二十 楼の上下」で、「ソフィア文庫」版はそのままだが、「全集」版は、物語の展開を考慮して「巻六 祭の使」と「巻七 吹上上」を入れ替へ、「巻六 吹上上」「巻七 祭の使」としてゐる。また、諸本を参照したり前後の文脈から内容を推定しようとしたりしても、意味が取れない箇所がかなりあるなど、本文上の解決すべき課題は少なくない。

今『うつほ物語』を原文で読むには、やはり携帯に便利な「角川ソフィア文庫」版がよいだらう。注は新編古典全集版の方が詳しいが、かなりの長篇なのでずつと机に向かつて読むのは大変な気がする。

小生、授業で『うつほ物語』を扱つたことは無い。(自主学習用のワークブックや大学入試で出題されたものを解説したりはしたが…。)

さらに深く『うつほ物語』について探究したい人は、中野幸一編『うつほ物語資料』(武蔵野書院)・室城秀之・西端幸雄他編『うつほ物語の総合研究1』(勉誠出版)などを参照されたし。

コメント