『とはずがたり』(問はず語り)は、後深草院二条(久我雅忠女)の日記。一般には流布せず、一部の人々の間で読まれてきたもので、現在伝はる写本は、昭和になつて発見された一本(宮内庁書陵部蔵)のみである。全五巻。

内容は、前半は、作者が、後深草院の寵愛を受けながら、初恋の人「雪の曙(西園寺実兼)」・情欲の炎を燃やす高僧「有明の月(性助法親王か)」・後深草院の後見「近衛の大殿(鷹司兼平)」・後深草院の同母弟「亀山院」らと関係を持つた愛欲と葛藤の日々を回想したものであり、後半は、後年、出家した作者が新しい天地を求めて漂泊する旅の記録である。(作者は、後深草院の皇子の他、「雪の曙」や「有明の月」の子も産んでゐるが、院は一度は別れた「有明の月」と契りを持つやうに作者を唆したり、「近衛の大殿」が作者と夜を共にすることを認めたり、後深草院のすぐ側で亀山院が作者と関係を持つたりするなど、天皇に関はる退廃的な内容が、巷間に流布することを憚つた理由だらう。ちなみに作者の亡くなつた母は後深草院に閨房のことを教へた大納言典侍で、『源氏物語』で光源氏が藤壺の宮の形代として若紫を側に置いたのに倣つて、院は典侍の形見として作者を幼い時から出仕させ、理想の女性に育て上げようとしたものと思はれる。)

小生は、小学館の完訳日本の古典『とはずがたり』(久保田淳 訳注)で読んだ。

完訳日本の古典は、日本古典文学全集を元にして、判型を一回り小さくした普及版である。全集から一部の作品を省く一方で、新たに加へられた作品がこの『とはずがたり』である。(全集から引き継がれた作品も、注は簡略にしながらも、注・現代語訳ともに一新されてゐる。)完訳日本の古典『とはずがたり』は、脚注付きの本文を掲げ、内容の纏まりに応じて小見出しが付されてゐる。その後に纏めて現代語訳を載せる。現代語訳は、原文に忠実だが、内容理解のために必要な場合には言葉を補つてゐる。

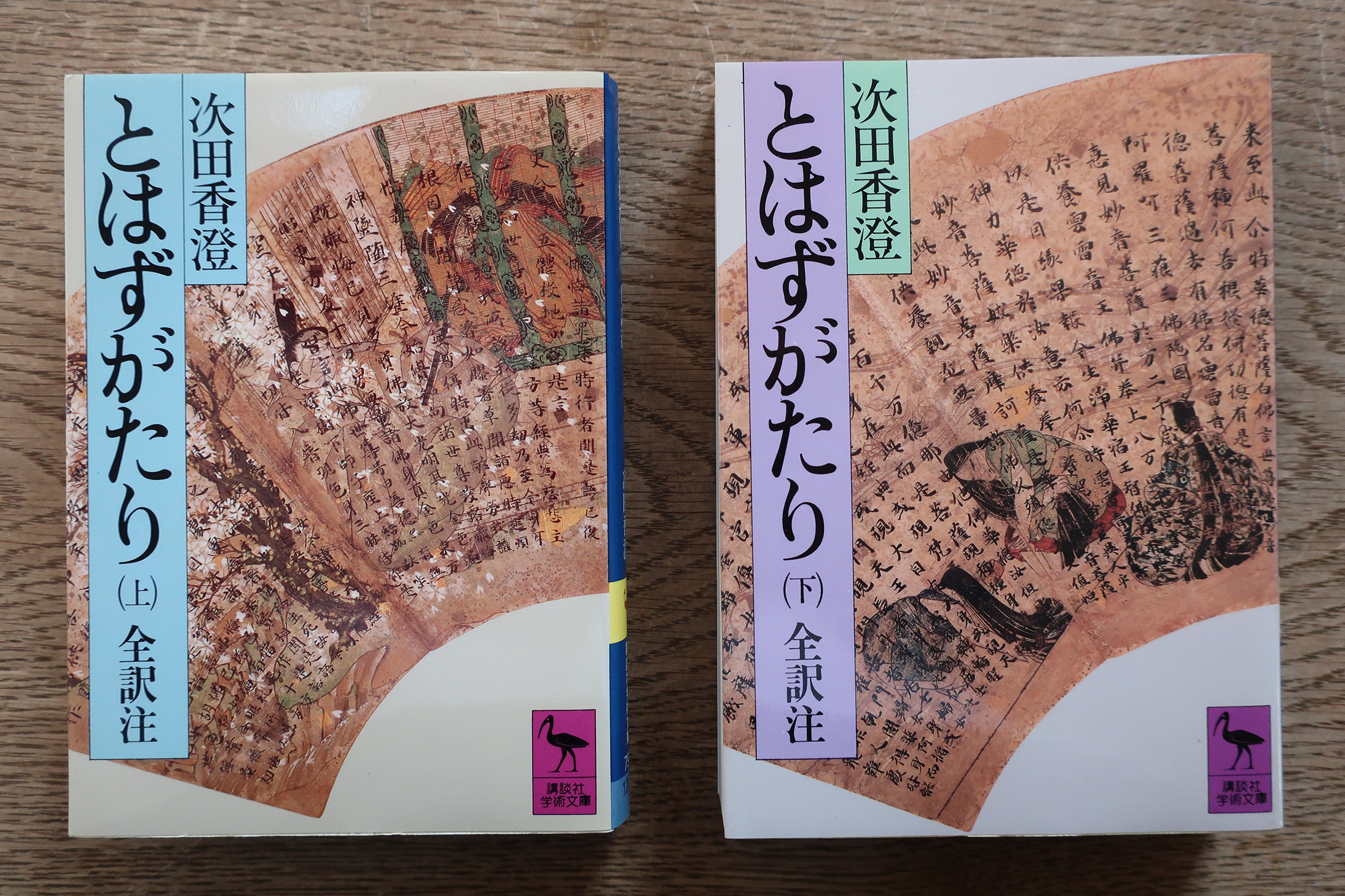

他に『とはずがたり』の主な注釈書には、新潮社の日本古典集成『とはずがたり』、創英社の全対訳日本古典新書『とはずがたり』、講談社学術文庫『とはずがたり 全訳注』、新典社校注叢書『校注 とはずがたり』、岩波書店の新日本古典文学大系『とはずがたり たまきはる』、小学館の新編日本古典文学全集『建礼門院右京大夫集 とはずがたり』などがある。

岩波文庫の『問はず語り』(玉井幸助 校訂)は、校訂した本文だけで、注釈は無い。(巻末に解題・人名索引を付す。)

新潮社の日本古典集成『とはずがたり』(福田秀一 校注)は、頭注形式で、本文の傍らにセピア色で一部現代語訳を付す。注は、詳細である。本文は、適宜段落に分け、内容の纏まりに応じて、頭注に見出しを掲げる。巻末に解説と付録として年表・系図・図版を付す。

講談社学術文庫『とはずがたり 全訳注』(次田香澄 訳注)は、内容を把握しやすくするために、各巻を適宜段落に分けて見出しを付し、段落ごとに本文・現代語訳・注・解説を載せる。現代語訳は、逐語訳を心掛けながら、正確な理解のために原文に無い言葉を補ふ場合には、括弧で括つてゐる。各段に付された解説も丁寧で、内容理解を扶ける。上下二冊で、下巻末に、系図・年譜・作品解説・補注を付す。

岩波書店の新日本古典文学大系『とはずがたり たまきはる』(三角洋一 校注)は、脚注形式で、注は詳細である。本文は、適宜段落分けし、内容の纏まりに応じて脚注に見出しを掲げる。巻末に、付録として服飾関係語要覧等、参考資料として関連文書、年表・系図・解説を付す。

小学館の新編日本古典文学全集『建礼門院右京大夫集 とはずがたり』(久保田淳 訳注)は、完訳日本の古典版を見直したもので、注はかなり詳しくなつてゐる。

創英社の全対訳日本古典新書『とはずがたり』(井上宗雄・和田英道 訳注)・新典社校注叢書『校注 とはずがたり』(松村雄二 校注)は未見。

今、『とはずがたり』を原文で読むのなら、入手しやすさと携帯の便も考へて、やはり講談社学術文庫『とはずがたり 全訳注』(次田香澄 訳注)がよいと思ふ。次田は、早く朝日新聞社の日本古典全書『とはずがたり』の校注を担当してゐるが、この学術文庫版は、勿論それ以降の研究成果を踏まへてゐるが、さらに二条の京都近辺や地方遍歴の跡をすべて辿るなどした労作である。

小生、授業で『とはずがたり』を扱つたことは無い。もしかしたら載つてゐる教科書もあるかもしれないが、小生は見たことが無い。

余談。生徒が、『とはずがたり』が出典の入試問題を持つて質問に来たことがある。生徒は、正答に納得できないやうだつたが、それも故無きことではない。『とはずがたり』では、作者が自身に尊敬語を使つてゐる箇所があるのだが、そのことを知らないと、主語を誤解してしまひ、内容を正しく理解できない。小生は『とはずがたり』を読んでゐたので知つてゐたが、高校生にそこまでの知識を要求するのは無理がある。(本来、天皇や上皇以外は自身に尊敬語を使はない。高貴な人物の話題に対する敬語といつた説明ができる場合もあるやうだが、やはり不自然ではある。)大学の入試問題の原本には注が付されてゐたのかもしれないが、生徒が持参した問題集には注が無かつたやうだ。たとひ注を付けたとしても、さういふ文法的に問題のある箇所を、入試問題として出題するのはいかがなものか。

コメント