『土佐日記』の作者は紀貫之だが、土佐守の任期を終へて帰京する貴族に仕へる女房が書いた体裁になつてをり、女流日記の嚆矢とも言へる。注釈書を変へて4回読んだ。

最初に読んだのは、角川文庫『土佐日記 附現代語訳』(三谷栄一 訳注)である。これは、最初に脚注付きの本文を掲げ、その後に現代語訳を載せ、解説を付す。

次に、旺文社文庫『現代語訳対照 土佐日記』(村瀬敏夫 訳注)で読んだ。見開きで、両ページに脚注、右ページに原文、左ページに現代語訳を載せる。(多少はズレるが)原文と現代語訳を対照できて、読みやすい。

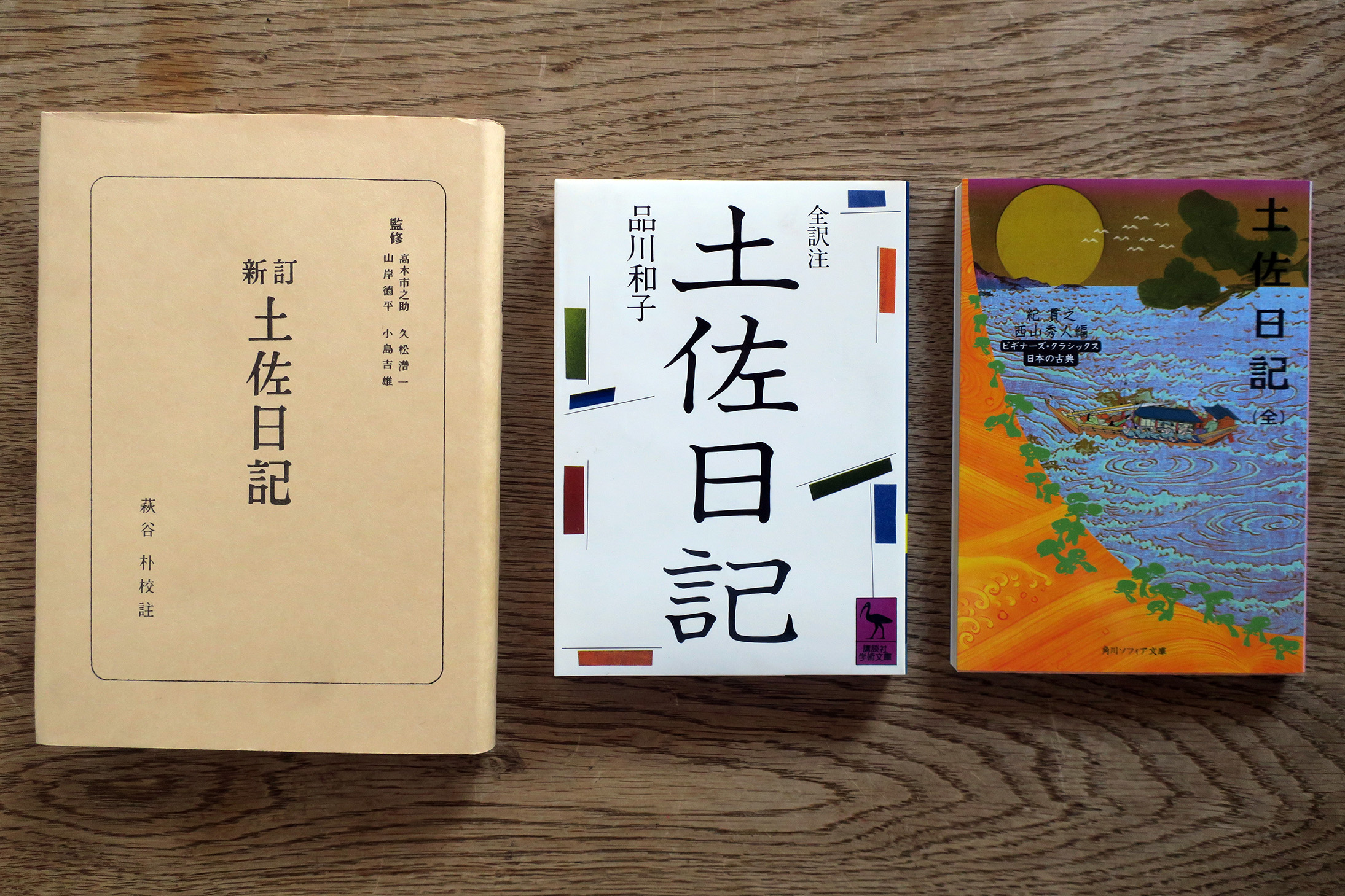

さらに、朝日新聞社の日本古典全書『新訂 土佐日記』(萩谷朴 校註)で読んだ。萩谷には、詳細な『土佐日記全注釈』(角川書店)がある。小生の持つてゐる「古典全書」版は、『全注釈』刊行後に改訂して出されたもので、『全注釈』の成果が一部反映されてゐる。最初にかなり詳しい作品解説を掲げ、その後に頭注付きの本文を載せる。さらに、「古今集仮名序」「貫之全歌集」など貫之の作品を可能な限り併載し、「紀貫之全集」と言へるものになつてゐる。

また、講談社文庫『土佐日記』(川瀬一馬 校注・現代語訳)でも読んだ。他の注釈書のほとんどが当時最善本とされた青谿書屋本を底本としてゐるのに対し、これは、新発見の藤原為家自筆本に基づき、藤原定家自筆本(尊経閣文庫本)を参照して本文を校定し、底本としてゐる。まづ脚注付きの本文を掲げ、その後に、定家自筆本と為家自筆本についての解説、現代語訳を載せ、作品解説等を付す。

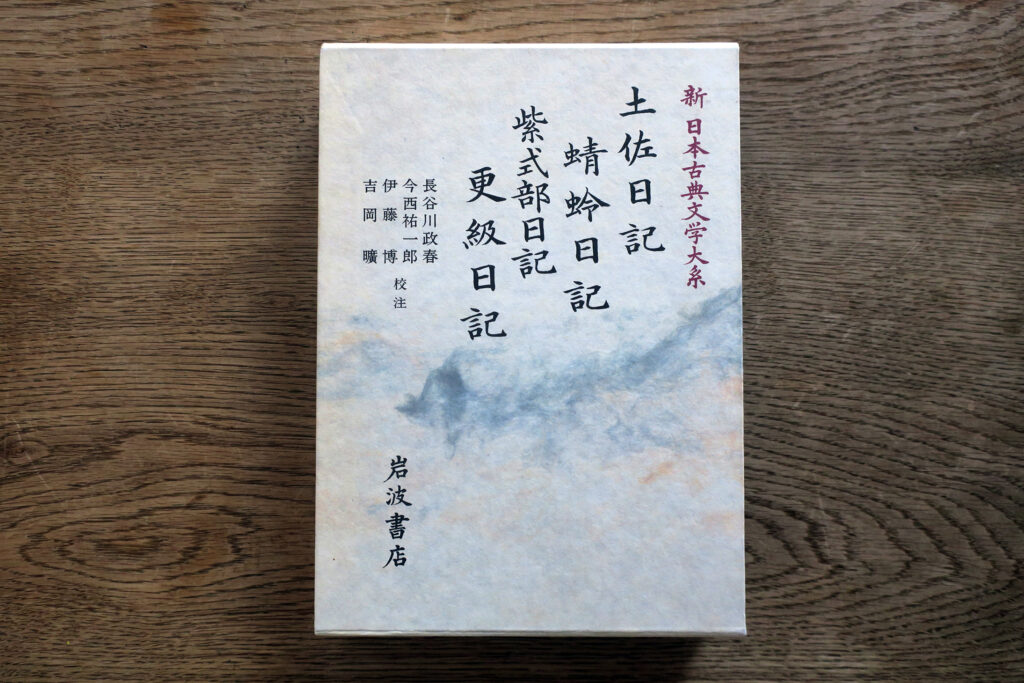

他に『土佐日記』の主な注釈書としては、文庫に学燈文庫『土佐日記』・岩波文庫『土左日記』・講談社学術文庫『土佐日記全訳注』・角川ソフィア文庫ビギナーズクラシックス『土佐日記(全)』、叢書に新潮社の日本古典集成『土佐日記 貫之集』、小学館の新編日本文学全集『土佐日記 蜻蛉日記』、岩波書店の新日本古典文学大系『土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記』などがある。

学燈文庫『土佐日記』(池田龜鑑 著)は、全体を47の段落に分け、段落ごとに本文を掲げ、要旨・語釈・通釈・探究を付す。受験参考書として書かれた一面もあり、探究の中に所々小問が置かれてゐる。池田龜鑑には、ドイツから導入した文献学の方法を日本古典文学研究に敷衍し、『土佐日記』の貫之自筆本の原型再建に画期的な成果を上げた『古典の批判的処置に関する研究』(岩波書店)がある。

岩波文庫『土左日記』(鈴木知太郎 校注)は、鈴木が校注を担当した岩波書店の「日本古典文學大系」版『土左日記』の成果を踏まへたものだが、脚注付きの本文の後に詳細な補注・校異・和歌現代語訳一覧等を付す。なほ、書名が「土左日記」となつてゐるのは、信ずべき古写本の外題や奥書が揃つて「土左日記」となつてゐるからである。

講談社学術文庫『土佐日記全訳注』(品川和子 訳注)は、全体を30の段落に分け、段落ごとに、まづ本文を掲げ、その後に現代語訳・注・参考を載せ、巻末に解説・参考文献一覧・旅程表を付す。注(語釈)・参考(解説)はかなり詳細である。

角川ソフィア文庫ビギナーズクラシックス『土佐日記(全)』(西山秀人 編)は、全体を39の段落に分け、段落ごとにまづ現代語訳を掲げ、その後に原文・解説を載せる。ただし、語釈は無い。原文よりも現代語訳で読む読者を想定してゐるのだらう。図版や写真が多く、初学者向けに解りやすく作られてゐる。

新潮社の日本古典集成『土佐日記 貫之集』(木村正中 校注)は、頭注形式だが、本文の傍らにセピア色で一部現代語訳を付す。『土佐日記』の後に「貫之集」を載せる。(「古典集成」版は、『和泉式部日記』『紫式部日記』も同様に「日記」の後に歌集を載せてゐる。)

小学館の新編日本文学全集『土佐日記 蜻蛉日記』(『土佐日記』の訳注は菊地靖彦)は、三段組で、真ん中に本文を置き、上に頭注、下に現代語訳を配する。旧「日本文学全集」版と訳注者を変へ、内容を一新してゐる。(旧「日本文学全集」版の『土佐日記』の訳注は松村誠一。)

岩波書店の新日本古典文学大系『土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記』(『土佐日記』の校注は長谷川政春)は、脚注形式。脚注は、比較的詳しい。

今、『土佐日記』を原文で読むのなら、携帯しやすく、比較的新しくて注の詳しい「講談社学術文庫」版がよいと思ふ。(小生は通読はしてゐないが…。)「角川ソフィア文庫ビギナーズ・クラシックス日本の古典」版は、入門者向けで解りやすいく作られてゐるが、前に述べたやうに、語釈は無い。(一部現代語訳の中で説明してゐる。)(「学燈文庫」「旺文社文庫」は廃刊、「角川文庫」版・「講談社文庫」版は品切れである。)

『土佐日記』は、教科書には、有名な冒頭の(女性に仮託して日記を記す宣言をしてゐる)「門出」の部分や「忘れ貝」「帰京」の部分がよく採られてゐる。

小生は、教材研究の際には、家では「学燈文庫」版・「古典全書」版・「講談社学術文庫」版を基本にしたが、できるだけ職場等で角川書店『土佐日記全注釈』(萩谷朴 訳注)も見るやうにし、必要に応じて「古典集成」版と「新編日本古典文学全集」版を参照した。

コメント