「古典への扉」で今まで取り上げた作品(『源氏物語』『枕草子』『徒然草』「近松門左衛門の世話物」『竹取物語』『伊勢物語』)は、少なくとも日本の古典に興味がある人なら誰でも知つてゐる作品なので、作品自体の説明は特にしなかつたが、『大和物語』と『平中物語』については、簡単に説明をしておかうと思ふ。

『大和物語』も『平中物語』も「歌物語」といふジャンルに属する作品である。いづれも作者未詳。(『平中物語』は自作説もあるが…。)

「歌物語」は、和歌を中心として構成された短編物語である。その代表的な作品が『伊勢物語』である。(ちなみに、大学入試の古文で最も出題の多いジャンルは、説話と歌物語である。いづれも短編集なのでまとまりのある文章を出題しやすく、しかも比較的読みやすい作品が多いからである。長篇の一部を抜き出す場合は、内容的にひとまとまりの箇所を探さねばならず、登場人物やそれまでの展開についての説明を付けねばならないことが多い。)

『大和物語』

『大和物語』は、一般に173段から成る歌物語で、前編は延喜から天慶の歌人にまつはる歌を中心にした歌語り、後編は口碑・伝説を中心にした和歌説話。教科書にもいはゆる「姥捨」などの段がよく採られてゐる。大学入試での出題も多い。

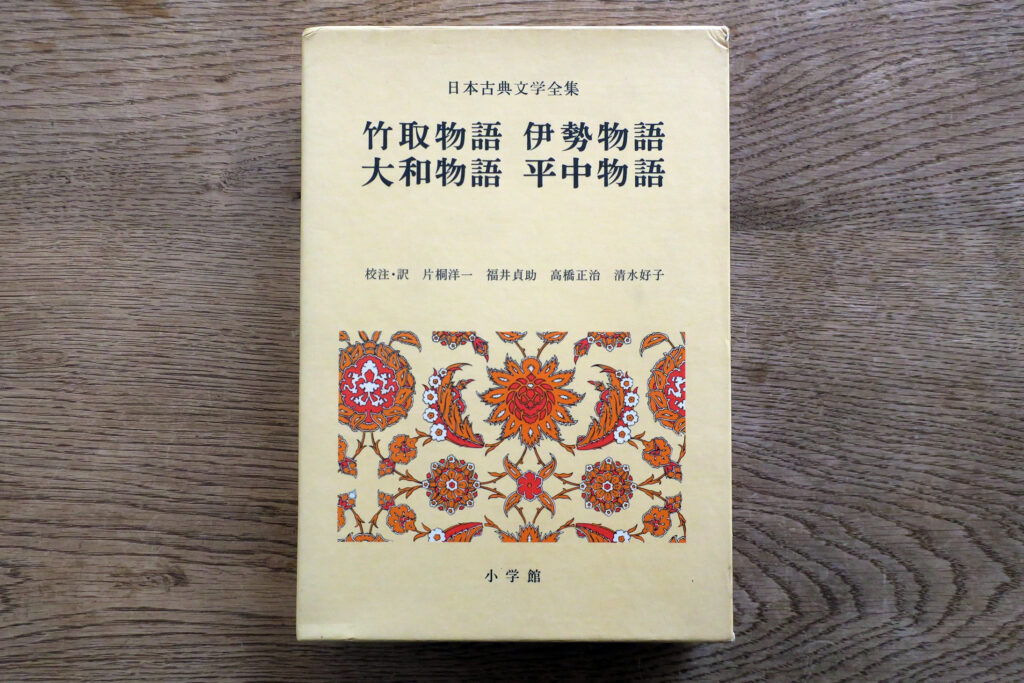

小生は、小学館の日本古典文学全集『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語』(『大和物語』の訳注担当は高橋正治)で読んだ。「古典文学全集」は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。『大和物語』は、原文には章段に題は付いてゐないが、ここでは内容を判りやすくするために本文に小見出しを付してゐる。

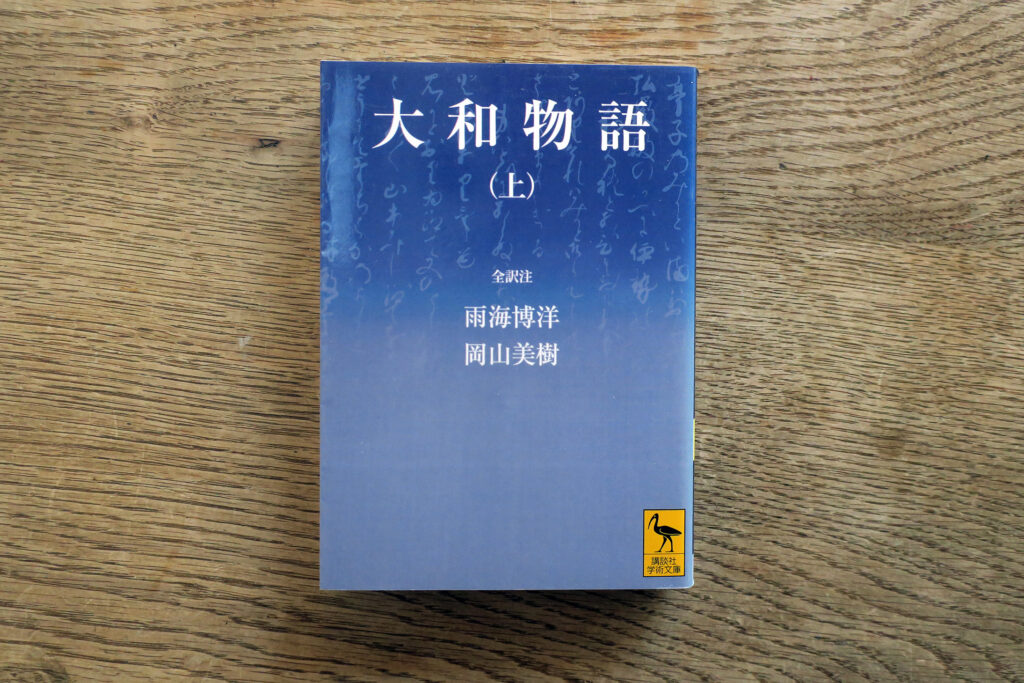

他に『大和物語』の注釈書としては、岩波書店の日本古典文學大系『竹取物語 伊勢物語 大和物語』(『大和物語』の校注担当は阿部俊子・今井源衛)、朝日新聞社の日本古典全書『大和物語』(南波浩校注)、講談社学術文庫『大和物語 全訳注』(雨海博洋・岡山美樹訳注)などがある。「学術文庫」版は、語釈が丁寧で、多くの章段で補説を掲げ詳細な解説をしてゐる。

今、『大和物語』を原文で読むには、入手しやすく注も詳しい「講談社学術文庫」版がよいと思ふ。

小生は、教材研究に際しては、当初は「大系」版と「全集」版とを用ゐたが(この二者は大抵の高校の図書館もしくは国語科準備室にある)、「学術文庫」版が出てからは、これも必ず見るやうにした。(ちなみにこの三者は底本が異なり、本文に異同がある。)

さらに深く『大和物語』を読み込まうと思ふ人には、笠間書院『大和物語評釈』(今井源衛訳注)や臨川書店『大和物語新釈』(古橋信孝訳注)がある。(今井の『評釈』は、かつて雑誌「国文学」に連載して評価の高かつた注釈を元にしてゐる。)

『平中物語』

『平中物語』は、『大和物語』が多くの実在の人物による歌語りが連なつたオムニバス形式になつてゐるのに対し、『伊勢物語』同様、統一的な主人公(平貞文)が登場し、約40段のうち恋物語が大多数を占める。

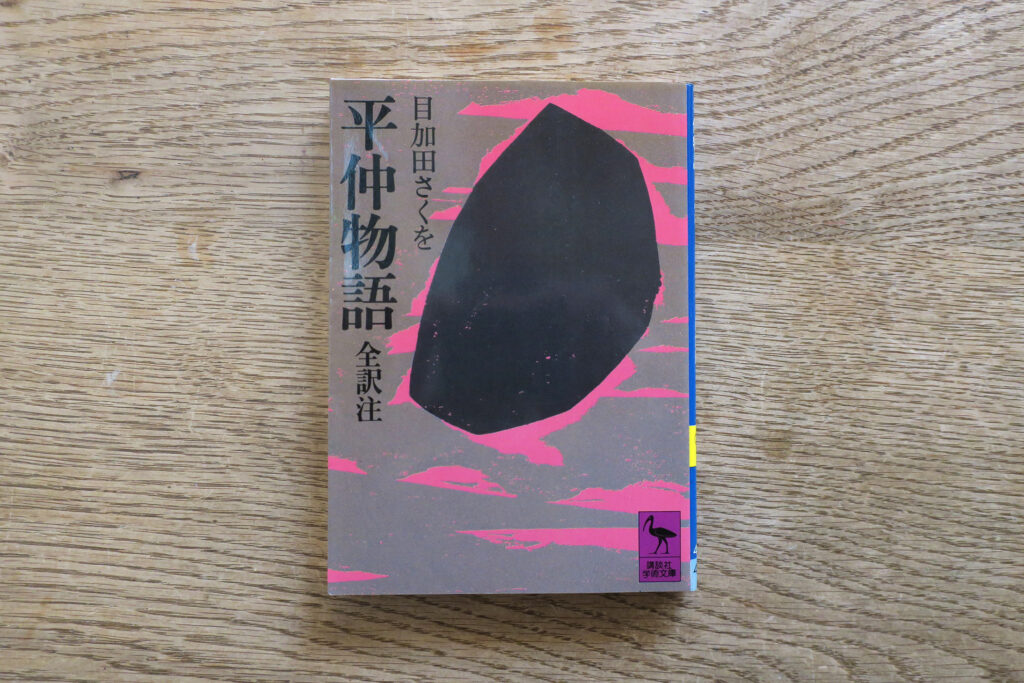

小生は、講談社学術文庫『平仲物語 全訳注』(目加田さくを訳注)で読んだ。章段ごとに原文を掲げ、その後に語釈と〈参考〉と題して解説を載せる。各段に、内容を示すための小見出しを付す。

侘しい恋の物語が多いが、小生は、興味深く読んだ。

『平中物語』の注釈書には、他に岩波書店の日本文學大系『篁物語 平中物語 浜松中納言物語』(『平中物語』の校注担当は遠藤嘉基)、小学館の日本古典文学全集(新編日本古典文学全集)『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語』(『平中物語』の訳注担当は清水好子)などがある。深く読み込みたい人には、同朋舎出版『平中全講』(萩谷朴訳注)があるが、入手困難。

今、『平中物語』を原文で読むには、手軽に持ち歩くなら、「講談社学術文庫」版だらうが、机上で読むなら、「新編日本古典文学全集」版が好いと思ふ。清水好子の注は丁寧で、現代語訳もこなれてゐる。やはり、各段の内容を要約して表す題を付けてゐる。

『平中物語』の教科書採録は少なく(全く無いわけではない)、小生、授業で扱つた経験は無い。

コメント