『徒然草』は、注釈書を変へて7回読んだ。(でも、細かいことは覚えてゐないのが悲しいところ…。)

最初は、かなり若い頃に角川文庫の『改訂 徒然草』(今泉忠義訳注)で読んだ。角川文庫は、前半に本文を脚注とともに載せ、後半に現代語訳を載せる。

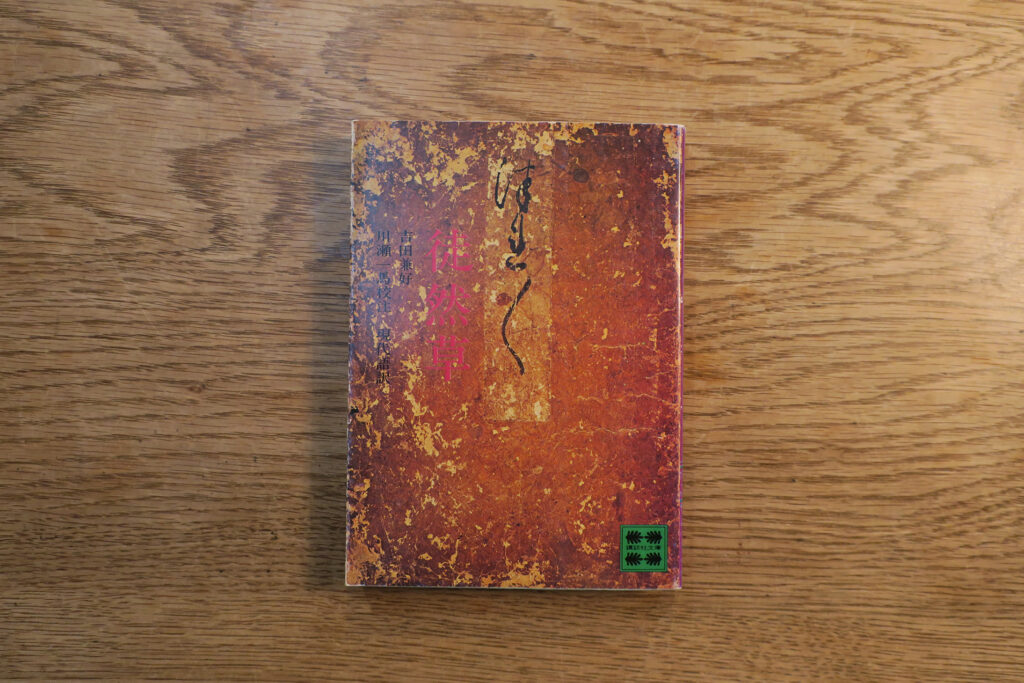

講談社文庫の『徒然草』(川瀬一馬 校注・現代語訳)でも読んだ。これも脚注形式で、後半に現代語訳を載せる。また、巻末に「本文語彙索引」を付す。

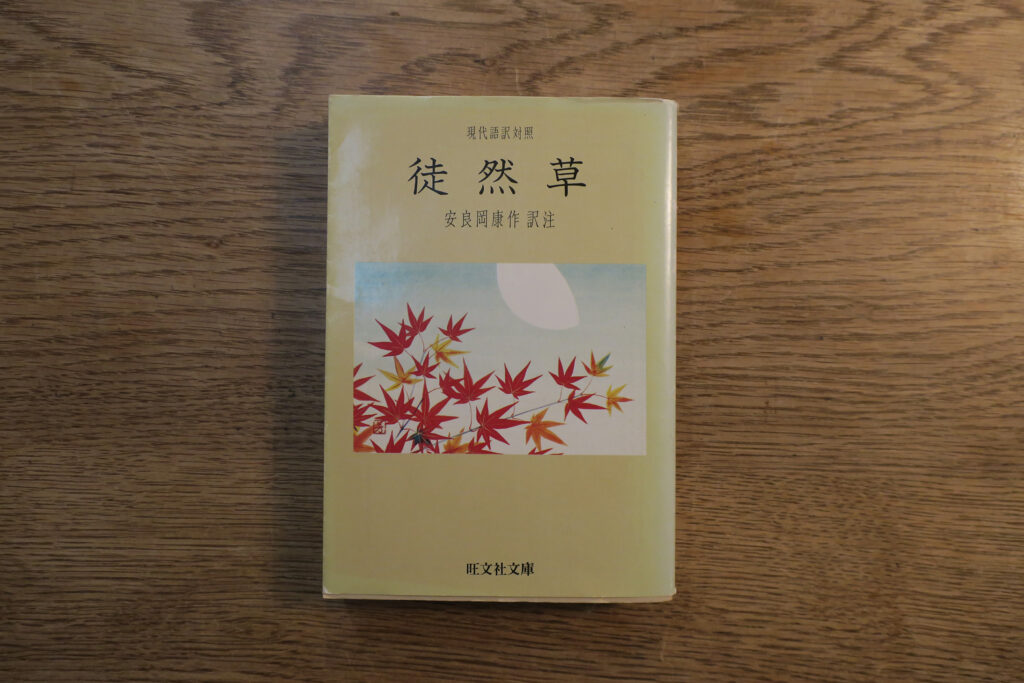

旺文社文庫の『現代語訳対照 徒然草』(安良岡康作 訳注)でも読んだ。旺文社文庫は、見開きで、下に脚注、右ページに原文、左ページに現代語訳。見開きでほぼ完結してゐるので、解りやすい。これは、安良岡が角川書店『徒然草全注釈』を著した後の注釈で、その成果を踏まへてゐるが、注は簡略化されてゐる。とは言つても後部に付された補注はかなり詳細である。

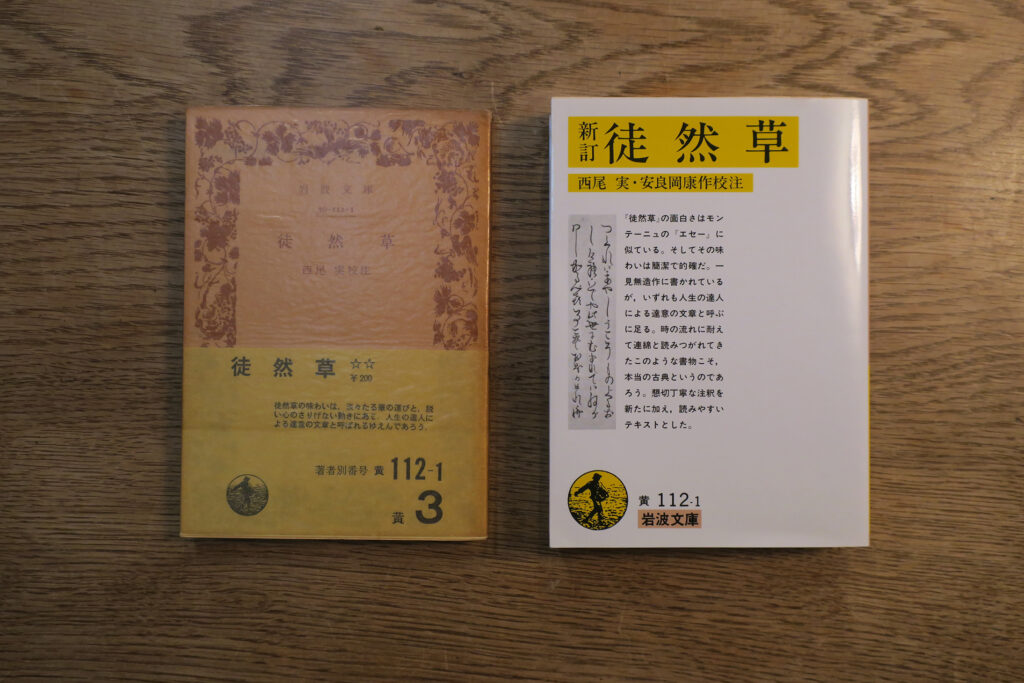

「岩波文庫」も、小生が若い頃に拾ひ読んだ西尾実の旧版は注が簡素だつたが、新訂版は、安良岡康作がその後の研究の成果を踏まへて増補してゐる。安良岡の注は、「旺文社文庫」版で読んだので、「岩波文庫」版は読み通しはしなかつた。

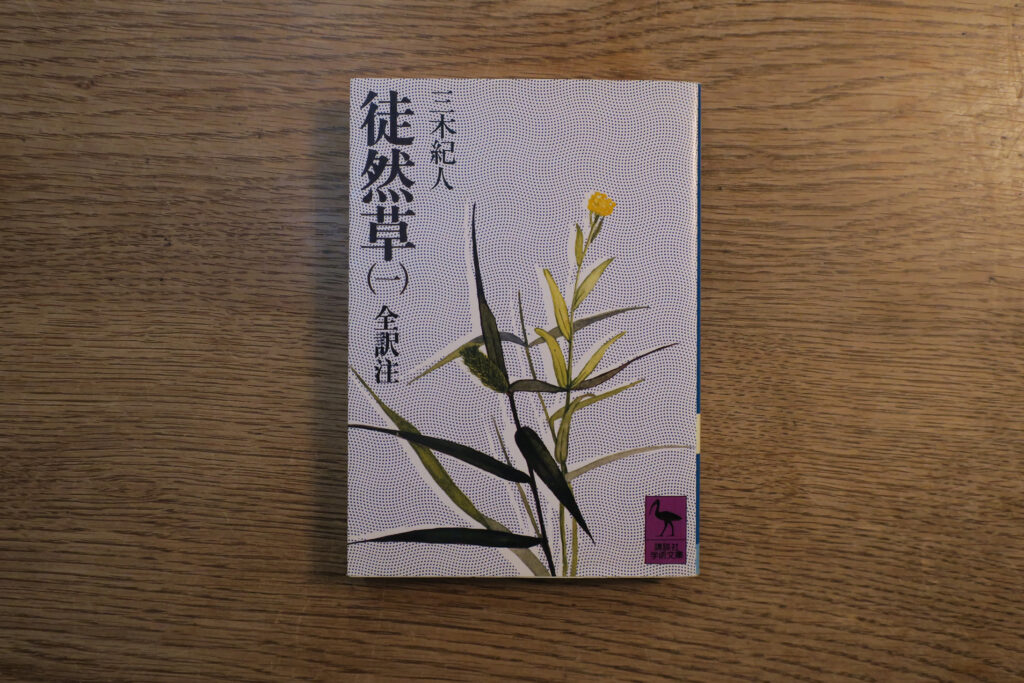

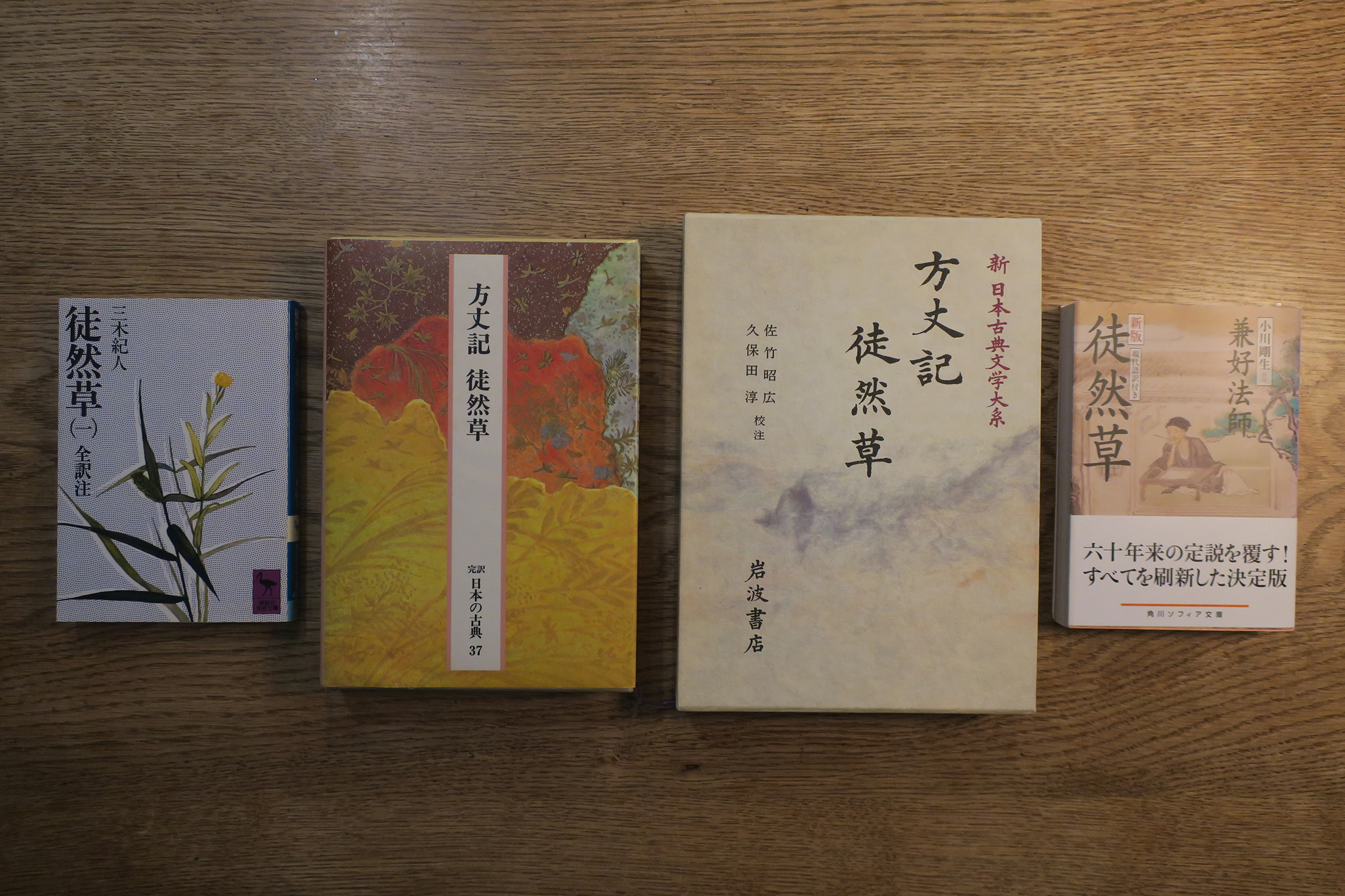

講談社学術文庫の『徒然草 全訳注』(三木紀人訳注)でも読んだ。これは、原文の後に、現代語訳・語釈・解説を付したもので、語釈はかなり詳しく解説も丁寧であり、とても参考になる。

小学館の「完訳 日本の古典」の『方丈記 徒然草』(『徒然草』の訳注は永積安明)でも読んだ。これは「日本古典文学全集」の注を簡潔にしたものだが、注も現代語訳も全面的に見直してゐる。

さらに、ちくま学芸文庫の『徒然草』(島内裕子 校訂・訳)。これは、原文の後に注・現代語訳を付してゐるが、注は極めて簡素である。むしろ現代語訳の後の「評」に『徒然草』の研究者としての筆者の見解が示されてゐる。訳は、内容を理解しやすいやうに適宜言葉を補つてゐる。

最後は、角川ソフィア文庫の『新版 徒然草』(小川剛生 訳注)で読んだ。小川は、綿密な文献考証により従来の兼好の系譜と経歴を覆し、新たな定説を作り出した。さうした最新の研究成果を取り込んだ新注釈。(中公新書『兼好法師 徒然草に記されなかった真実』参照。)綿密な考証の結果、従来の本文を改めた箇所もある。

今『徒然草』を原文で読むのなら、入手しやすく注の詳しい三木の「講談社学術文庫」版か最新の成果を踏まへた小川の「角川ソフィア文庫」版がよいと思ふ。

小生は、教材研究の際には、「旺文社文庫」版・「講談社学術文庫」版・「完訳 日本の古典」版(職場では「古典文学全集」版)を基本にし、必要に応じて、角川書店『徒然草全注釈』(安良岡康作 訳注)と注釈書ではないが岩波新書の『徒然草を読む』(永積安明 著)を参照した。『全注釈』は、それまでの注釈書を集大成した詳細な注や豊富な資料が特徴。『徒然草を読む』は、永積の鋭い鑑賞が見られる。岩波書店の「新日本古典文学大系」の『方丈記 徒然草』(『徒然草』の校注は久保田淳)が出てからは、それも見るやうにした。

久保田は學燈社の雑誌「國文學 解釈と教材の研究」で詳細な注釈「徒然草評釈」を連載してゐたので、「新大系」の『徒然草』を担当すると知つた時にはかなり期待したが、連載を完結する前に「國文學 解釈と教材の研究」は廃刊になり、そもそも「新大系」の頭注形式では連載時の詳細な注は入れられないので、実際には注は簡潔なものにならざるをえなかつた。

最近、右文書院から『徒然草全読解 助動詞の徹底考察にもとづく新評釈』(宮下拓三著)が出た。助動詞について徹底考察し、それに基づいて兼好の真意に近付かうとしたもの。『徒然草』を深く読み込むために、助動詞の用法を抑へて正確に本文を把握するには有益だらう。

コメント