『枕草子』(本当は『枕冊子』の方が正しい表記だと思ふけれど)は、注釈書を変へて4度読んだ。

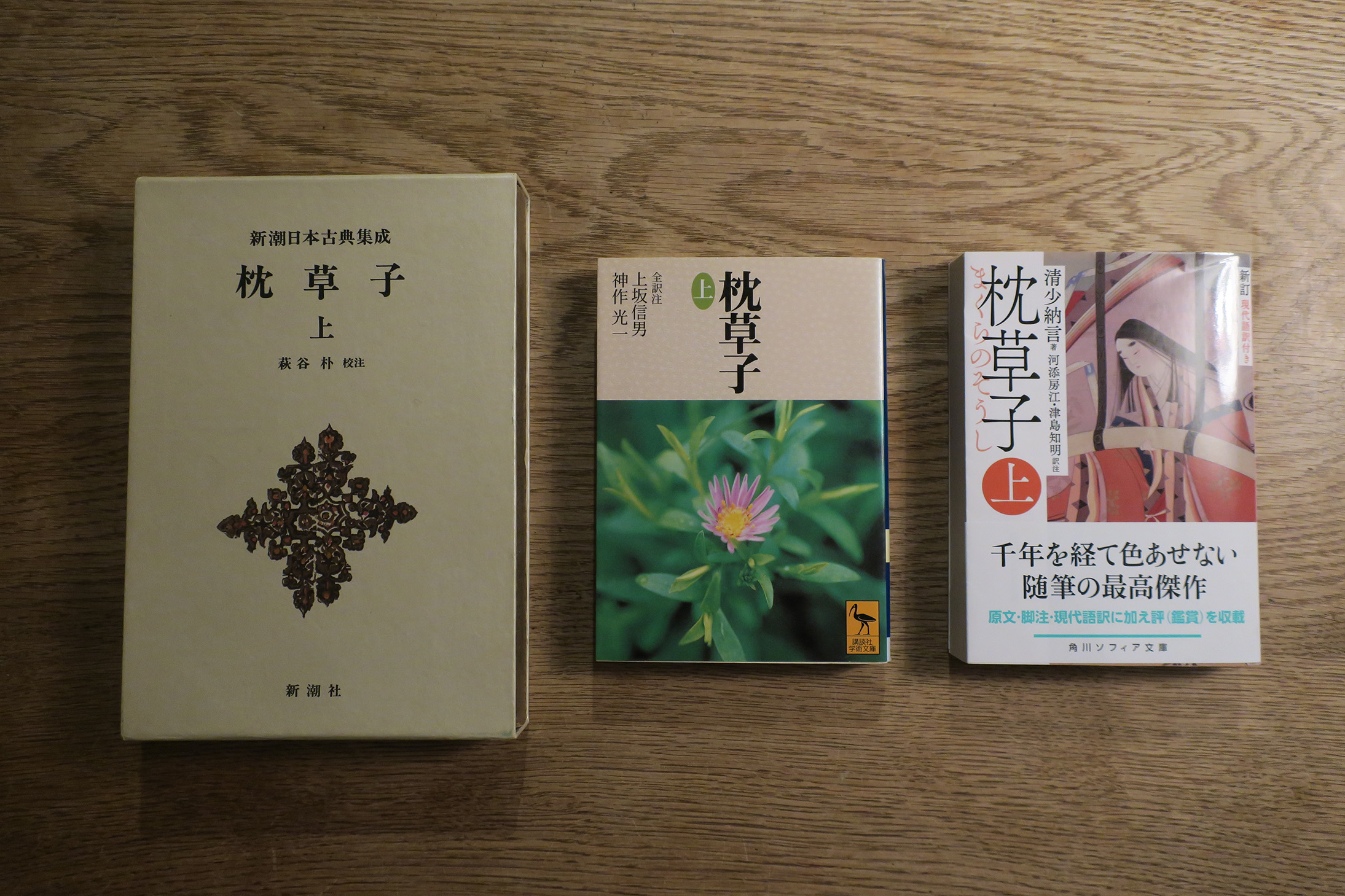

最初は、新潮社の「古典集成」(萩谷朴 校注)で、これは刊行当時精密な考証と新解釈が好評で、注釈書でありながら「日本文学大賞」を受賞した。「古典集成」は頭注と本文の傍に添へたセピア色の部分訳が特徴である。ベストセラーになつた橋本治の『桃尻語訳 枕草子』(河出文庫)は、これに拠つてゐる。

次に、やはり評価の高い角川文庫の『新版 枕草子』(石田穰二 訳注)で読んだ。「角川文庫(ソフィア文庫)」は、前半に本文を脚注とともに掲げ、後半に補注と現代語訳を置く形式。注も詳細で、章段により現代語訳の後に〔付説〕〔評〕を付す。

さらに講談社学術文庫『枕草子』(上坂信男・神作光一・湯本なぎさ・鈴木美弥 訳注)で読んだ。「学術文庫」は、本文の後に語釈・現代語訳を載せる。語釈が詳しく、章段によつて[余説]が付されてゐる。

そして、今年になつて角川ソフィア文庫から『新訂 枕草子』(河添房江・津島知明 訳注)が出たので、4度目の通読をした。前出の『新版 枕草子』を最新の研究成果を踏まへて改訂。現代語訳は、意訳をできるだけ避け、著者の解釈が判るやうに逐語的に訳してゐる。さらにいくつかの章段には[評]が付されてゐる。

今、『枕草子』を原文で読むのなら、やはり入手しやすく新しく注も詳しい「講談社学術文庫」版か「角川ソフィア文庫」新訂版が良いと思ふ。

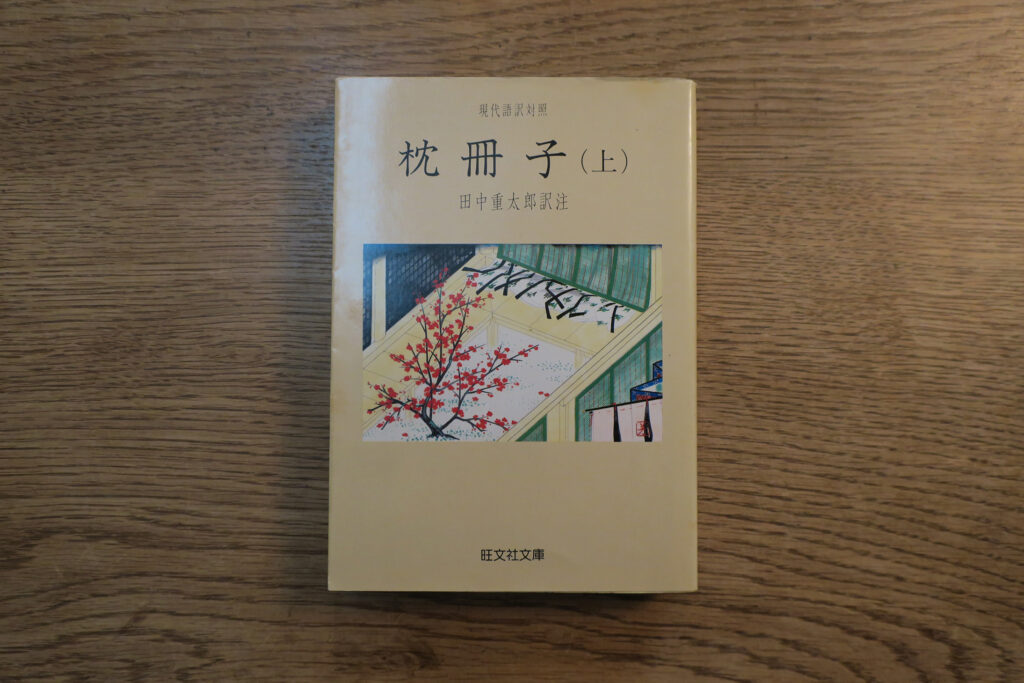

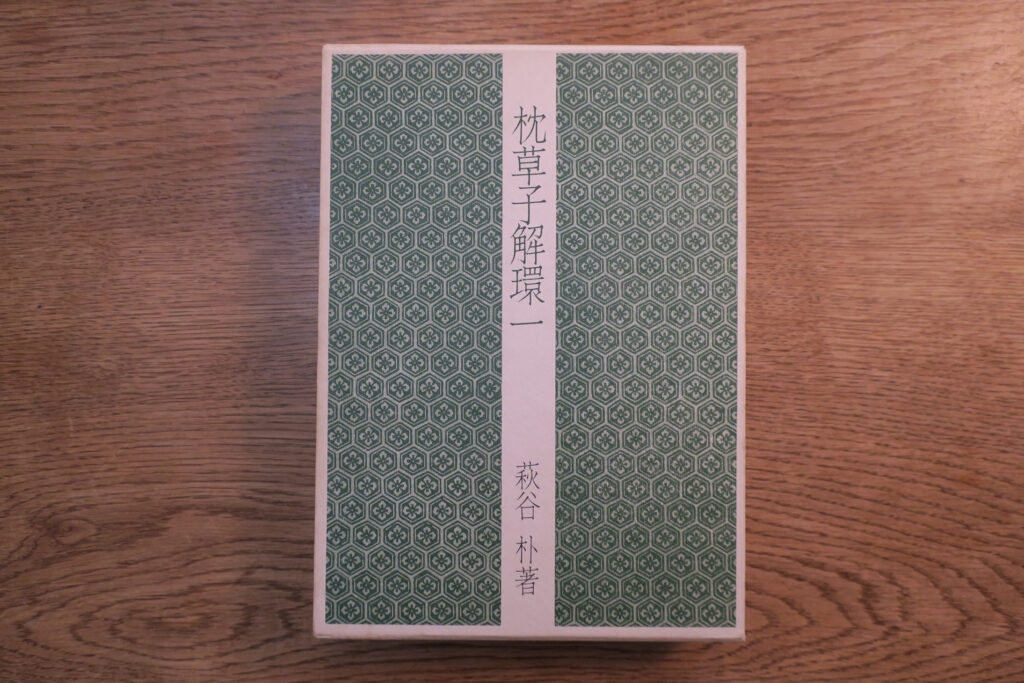

小生は、教材研究に際しては、「古典集成」「角川文庫」「旺文社文庫」(田中重太郎 訳注)を基本とし、角川書店「枕冊子全注釈」(田中重太郎 訳注)を必要に応じて参照した。「枕冊子全注釈」は、能因本を底本としてゐるが、語注が詳細である。さらに、同朋舎から『枕草子解環』(萩谷朴 訳注)が刊行されてからは、これも必ず見るやうにした。

ところで、印刷が普及するまでの古典の文章は、作者の書いたものがそのまま残つてゐることはほとんど無く、筆写を重ねる中でさまざまな違ふ本文が生まれてしまふ。『枕草子』の本文は、類纂形態(章段が類聚・随想・日記と分類整理されてゐる)の前田家本・堺本、雑纂形態(章段が雑然と配されてゐる)の三巻本・能因本の4系統に分類される。北村季吟の『枕草子春曙抄』の影響もあり、戦前はほとんどが能因本系の本文に拠つてゐたが、戦後になつて三巻本を底本とするのが一般的になつた。

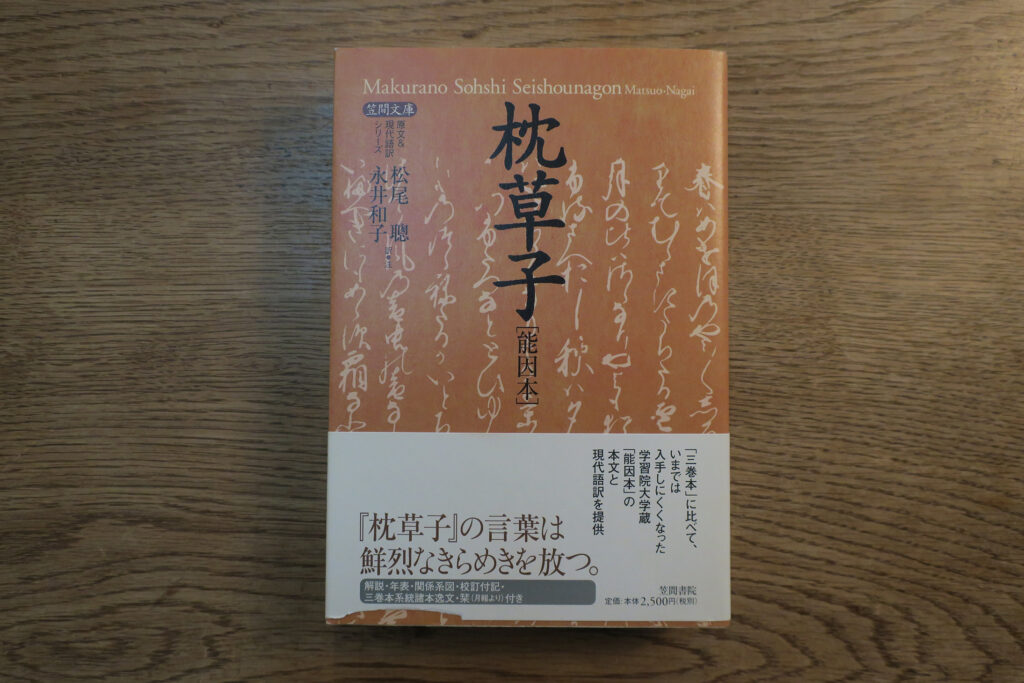

小学館の「全集」(松尾聰・永井和子 校注訳)も能因本を底本にしてをり、「完訳日本の古典」(松尾聰・永井和子校注訳)までは能因本を底本にしてゐたが(注・現代語訳は見直してゐる)、「新編全集」(松尾聰・永井和子 校注訳)では底本を三巻本に改めてゐる。(現在は三巻本が古態を最も残してゐるといふのが定説になつてゐるので、どの注釈書も三巻本を底本にするのはしかたないが、能因本にも意義はあり、その注釈も貴重である。そこで、笠間書院は「完訳日本の古典」版の「枕草子」上下2巻分を1冊にし、「笠間文庫」(といつても文庫サイズではない)『枕草子[能因本]』として刊行した。)

萩谷の『枕草子解環』は、二段組で、まづ上段に原文と校訂を示し、下段に口訳を掲げる。その後に、問題のある箇所には、〔解環〕として、作品成立当時の様々な状況を踏まへて諸説を比較し、解釈に至るプロセスを示す。その文章はやや独善的な印象を受けるが、その結論に納得させられることが多いのは事実である。現在は入手困難だと思ふが、『枕草子』を深く読み解かうとする人は、図書館などにあつたらぜひ手に取つてみてほしい。

コメント

たくさんの注釈書を紹介してくださり、ありがとうございます。「古典集成」と古い方の「角川文庫」は持っています。全部ではありませんが、いくつかの章段は読みました。職場には、岩波の「旧大系」と小学館の「旧全集」があるので、指導書で疑問の所は、それを見たりしています。萩谷氏の「解環」の存在は知りませんでした。今度、大きな図書館に行って、見てみようと思います。

岩波の「旧大系」と小学館の「旧全集」は置いてゐる高校が多いと思ひます。(「新大系」と「新編全集」に置き換へてゐる学校もあると思ひます。)だから、小生も、「旧大系」と「旧全集」は職場で見て、新潮の「集成」や文庫を自分で買ふことが多かつたです。(財布の薄さと部屋の狭さから、何もかも揃へることはできませんでした。)『解環』は、諸説を検討して萩谷氏が最終的な解釈に至る過程が書かれてゐて興味深いです。