このブログの「古典への扉」の投稿では、日本の古典を原文で読まうと思ふ人に、小生の拙い経験から注釈書などを案内してゐる。しかし、古典の享受には、さまざまなレベルがあつてよいだらう。現代語訳で読むのも一つの方法である。小生にしても外国語文学は翻訳で読む。特に『源氏物語』は、登場人物も多く語法も複雑で、かなり古典の素養が無いと原文で読むのは困難である。原文で読む場合も、現代語訳で内容を把握しておいた上で取り組むと、理解しやすいだらう。小生も、『源氏物語』に親しんだのは現代語訳が最初である。そこで『源氏物語』の現代語訳を紹介しておきたい。

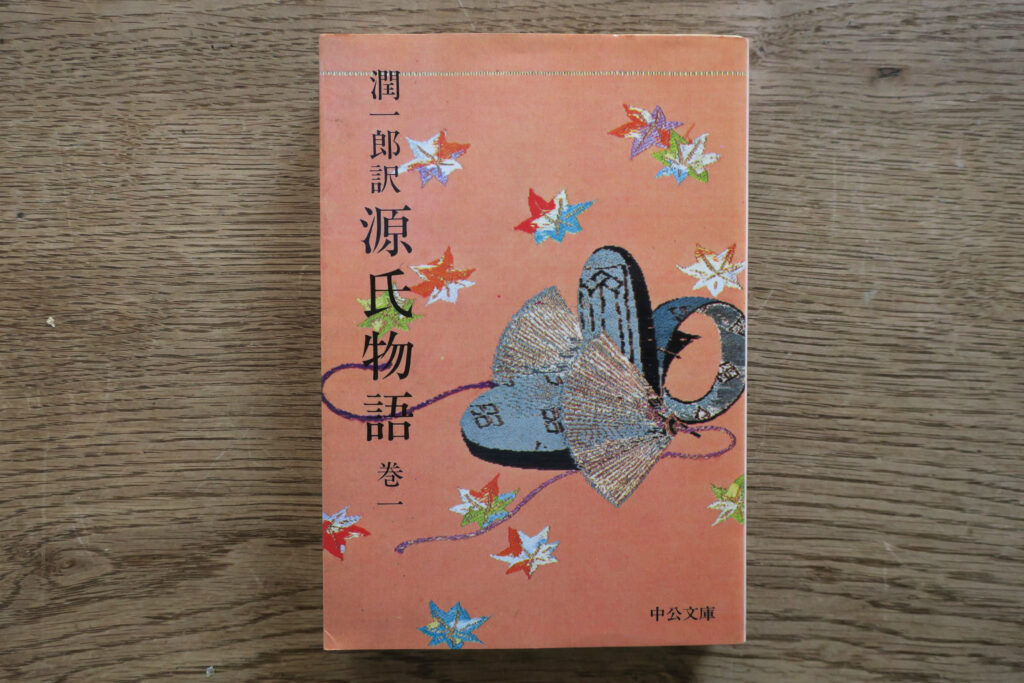

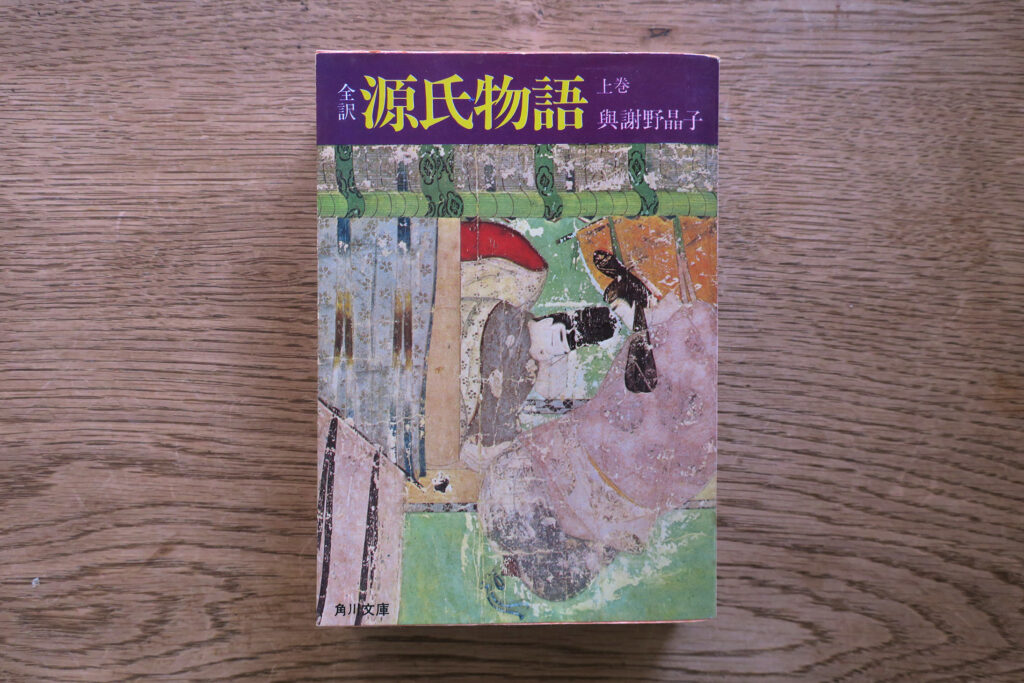

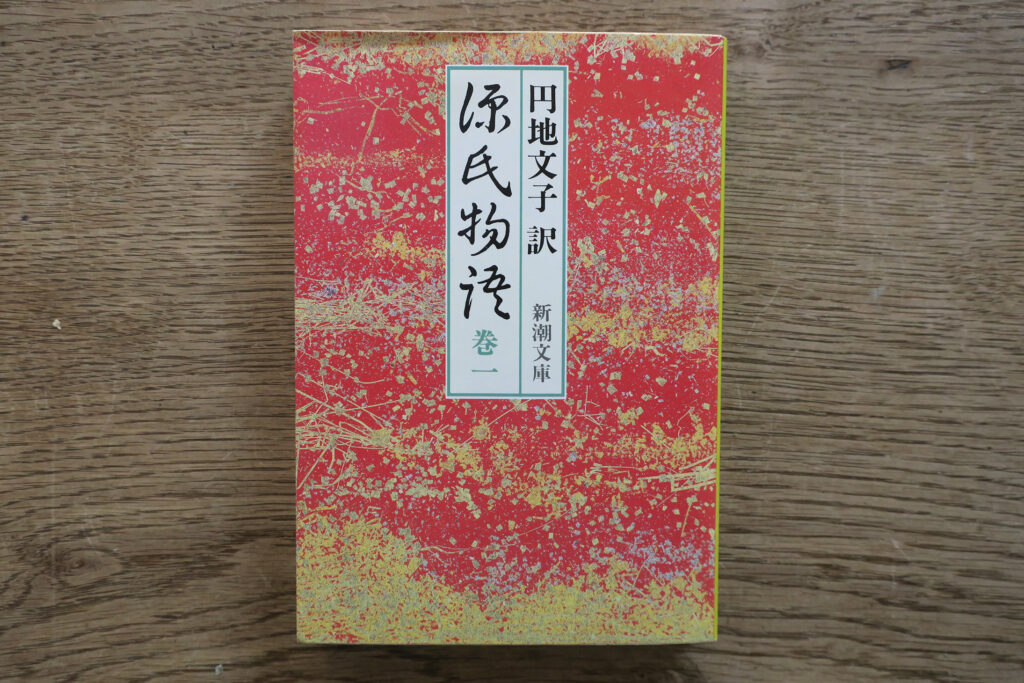

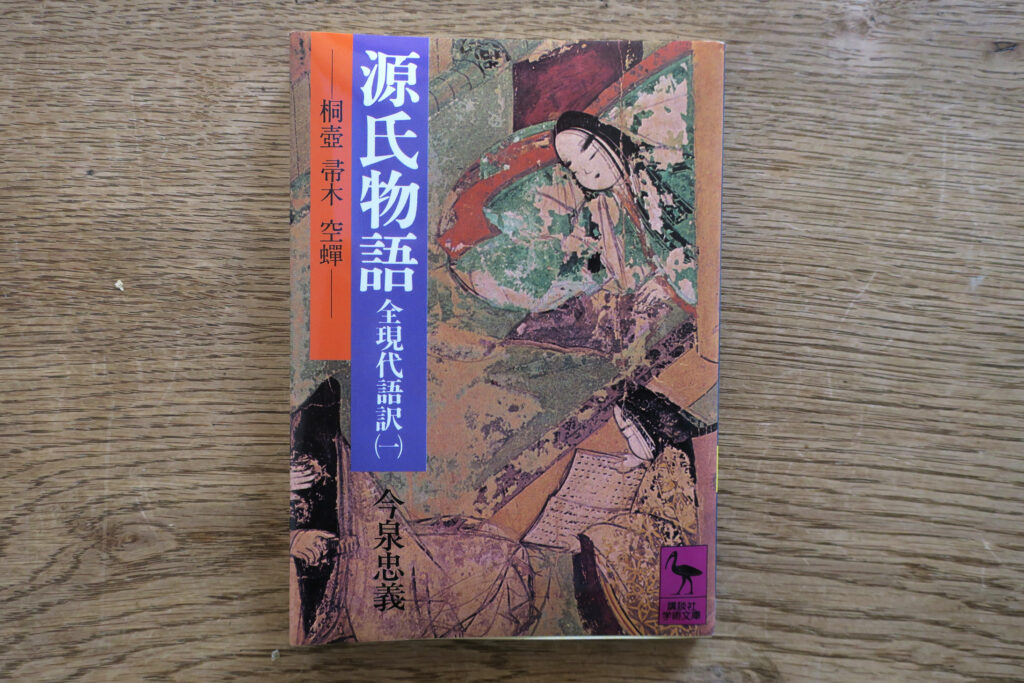

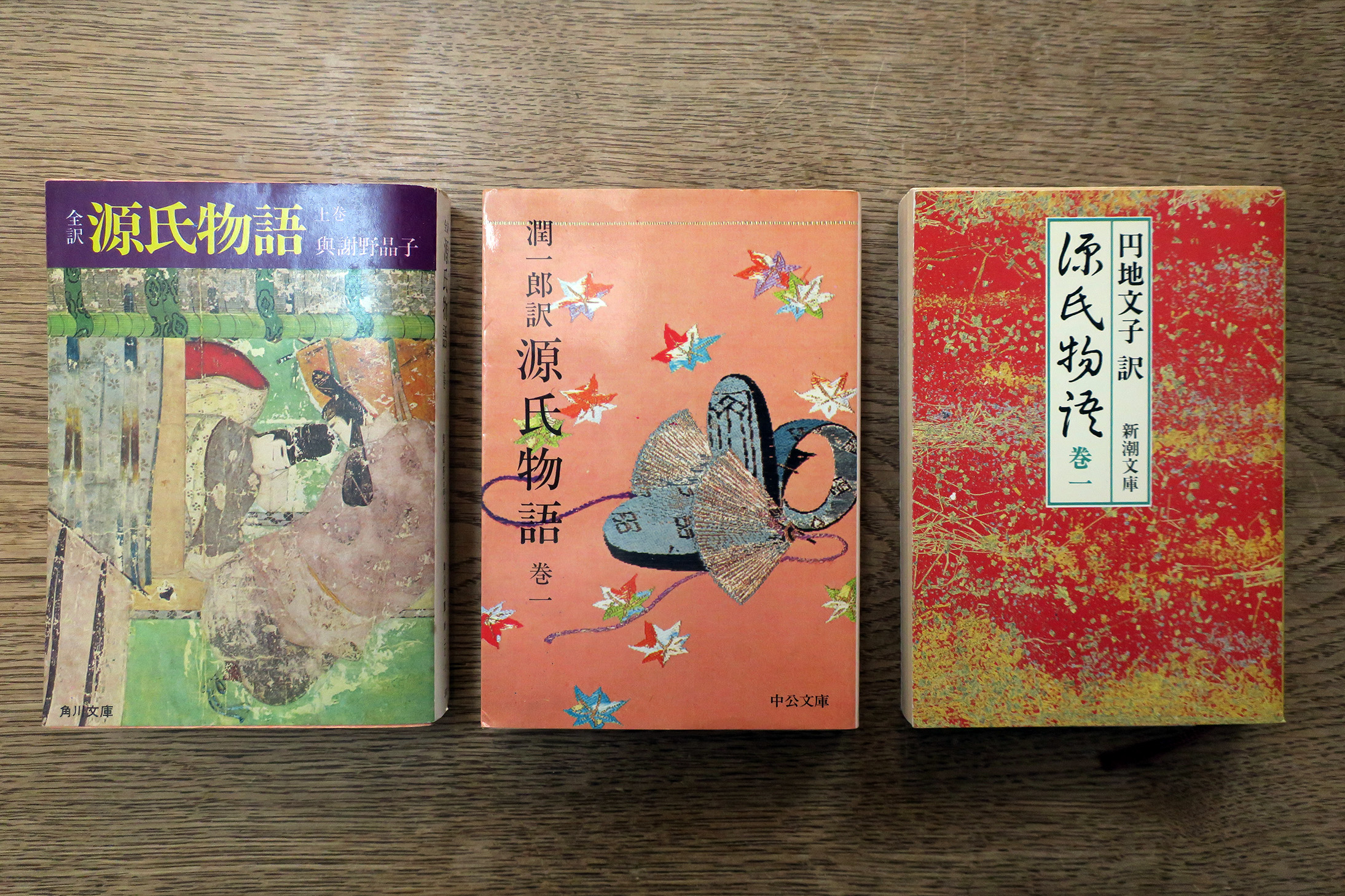

小生は、『源氏物語』の現代語訳は3度読んだ。最初は、高校生の時に谷崎潤一郎訳『潤一郎訳 源氏物語』(中公文庫)を読んだ。さらに20代の頃に与謝野晶子訳『全訳 源氏物語』(角川文庫)・円地文子訳『源氏物語』(新潮文庫)を読んだ。当時は、この3人の訳が代表的な『源氏物語』の現代語訳で、一般に手に入る現代語訳は、この他には今泉忠義訳『源氏物語 全現代語訳』(講談社学術文庫)くらゐだつた。

小生が読んだ谷崎潤一郎訳は「新々訳」と呼ばれる決定訳である。最初の訳は、戦前で、一般に「旧訳」と呼ばれ、やや漢語が多く、文末も「た・である」調で、硬い印象である。国語学者の山田孝雄が校閲を担当したといふ。戦後になつて、改訳をし、「新訳」と呼ばれる。校閲の山田孝雄の他に、国文学者の玉上琢彌らの協力があつた。「旧訳」の翻訳口調を改めて話し言葉に近付け、文末も「です・ます」調にした。誤訳もかなり改められてゐる。さらに版元の要望を容れて「旧仮名(歴史的仮名遣ひ)」を「新仮名(現代仮名遣ひ)」に改めるとともに、改訂を行ひ「新々訳」が成る。谷崎の「新々訳」執筆の時期は、玉上琢彌の『源氏物語評釈』(角川書店)の執筆時期と重なつてをり、最新の研究成果を取り入れることができたと思はれる。国文学者・秋山虔の協力もあつたらしい。「新訳」以降の谷崎訳は、原文で省略されてゐる主語などをみだりに補はず、原文を途中で切つて訳すことは極力せず、最も原文に寄り添ひ、その呼吸を残した訳になつてゐる。

与謝野晶子訳も、数次の改訂がある。最初の訳は、大正時代初めのもので、かなり意訳をしたものであつた。また、文末は「た・である」調で、やはり漢語が多く、やや硬い文体である。「新々訳」と呼ばれる決定訳では、原文を尊重した訳になつてゐて、漢語はまだ多いが、文末は「です・ます」調になつてゐる。何よりも、注釈書としては北村季吟の『湖月抄』(現在は講談社学術文庫所収)くらゐしか頼れなかつたと思はれる明治末から大正時代に(どの程度専門家の助力が得られたか小生は知らないが)、『源氏物語』全文を現代語訳した晶子の情熱に感嘆する。(晶子自身は、『湖月抄』を厳しく批判してゐる。)最近、角川ソフィア文庫から『与謝野晶子訳 紫式部日記・和泉式部日記』も出た。

円地文子訳『源氏物語』(新潮文庫)は、玉上琢彌ややはり国文学者の清水好子らの協力があつたとされる。基本的には原文に忠実でありながら、内容を理解しやすいやうにある程度言葉を補つてゐる。文末は「た・である」調で、日本語としてこなれてゐて、読みやすい。円地は、他にも平安時代の物語・日記や「雨月物語」の現代語訳をしてゐる。

今泉忠義訳『源氏物語』(講談社学術文庫)は、最初は桜楓社から出版され、その後講談社学術文庫に収められた。小生は、所々拾ひ読みしただけだが、与謝野・谷崎・円地の訳に比べると、日本語として洗練されてゐないやうに思はれ、通読しようとは思はなかつた。

他に『源氏物語』の主な現代語訳としては、窪田空穂・中井和子・瀬戸内寂聴・尾崎左永子・大塚ひかり・林望・小林千草・中野幸一・角田光代らのものや、注釈書で全訳を付したものとして玉上琢彌・秋山虔のものなどがある。小生は、与謝野・谷崎・円地以降の現代語訳は、今泉忠義訳『源氏物語』(講談社学術文庫)・玉上琢彌訳『源氏物語 付現代語訳』(角川文庫)・瀬戸内寂聴訳『源氏物語』(講談社文庫)・秋山虔訳『完訳 日本の古典』(小学館)以外は、購入してゐない。(もう一度『源氏物語』を読むとしたら、やはり原文で読む。)本屋で拾ひ読みをした記憶と佐藤由佳『源氏物語 現代語訳書誌集成』(新典社)に拠りながら内容を紹介しておく。

窪田空穂訳『源氏物語』(作品社)は、本人が述べてゐるやうに逐語訳であるが、文末は「た・である」調である。他社から出版され、長く絶版だつたが、一昨年から昨年にかけて刊行された。これも「光る君へ」効果だらう。

中井和子訳『現代京ことば訳 源氏物語』(大修館書店)は、題名から判るやうに、現代京都の話し言葉で訳してゐるのが、最大の特徴である。

瀬戸内寂聴訳『源氏物語』(講談社文庫)は、国文学者の八嶌正治・高木和子らが協力してゐる。原文に忠実ではあるが、改行が多く、敬語も簡略にしてあり、読みやすい。文末は「です・ます」調。

尾崎左永子訳『新訳 源氏物語』(小学館)は、基本的には原文を尊重してゐるが、筆者によれば「冗長なところは多少省略してある。いわゆる抄訳ではなく、書き込んだ部分と、軽く通過する部分の波を作った」とする。

大塚ひかり訳『源氏物語』(ちくま文庫)は、文末は「です・ます」調だが、敬語は簡略化してゐる。「プライド」といつた外来語や「バカ」といつたカタカナ書きも用ゐ、現代的な話し言葉による訳になつてゐる。

林望訳『謹訳 源氏物語 改訂新修』(祥伝社文庫)は、新潮社の古典集成版『源氏物語』を底本としつつ、種々の注釈書を参照しながら訳してゐる。(著者は国文学者。)文末は「た・である」調で、原文を尊重してはゐるが、内容理解のための説明を入れながら、意訳してゐる。

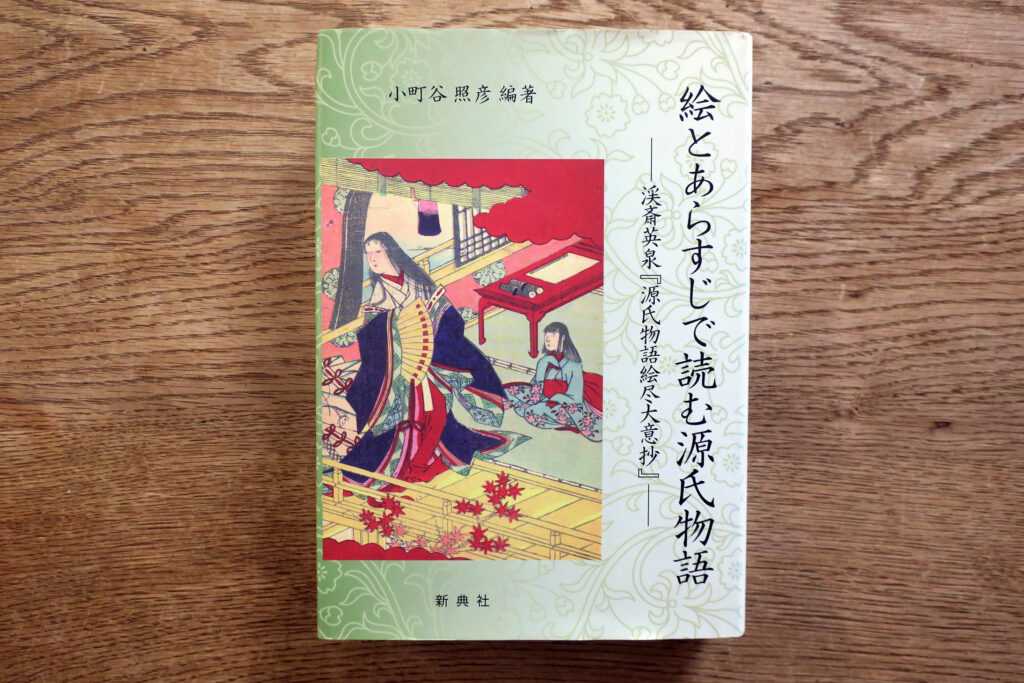

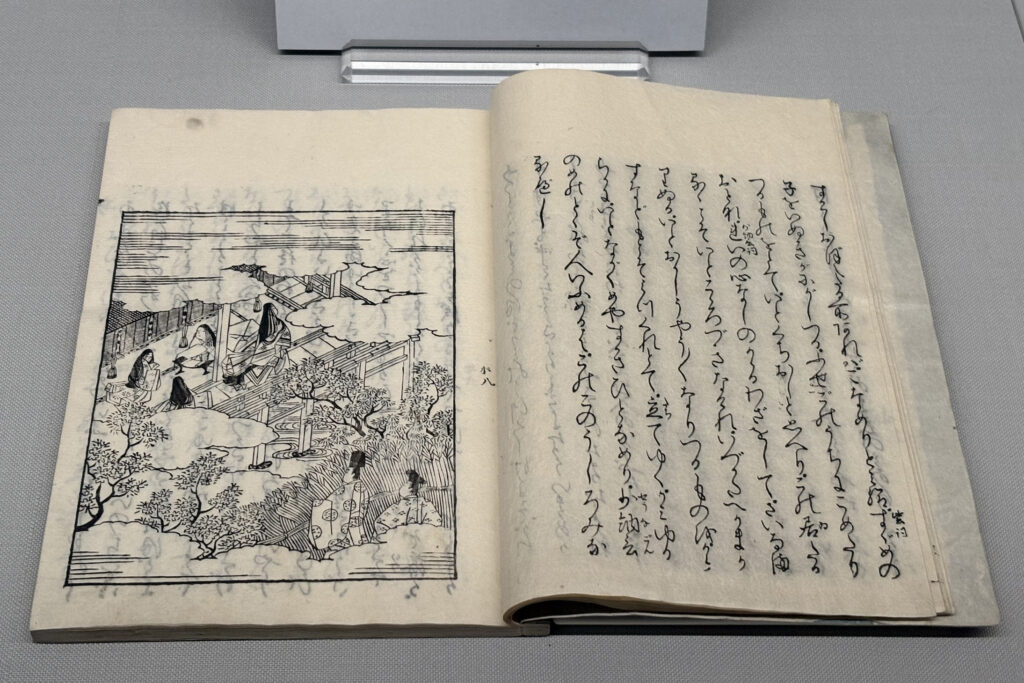

小林千草訳『絵入簡訳 源氏物語』(平凡社)は、江戸時代の山本春正『絵入源氏物語』の挿絵をすべて入れたことが最大の特徴である。筆者によれば「要所要所は全訳」し「従なる部分は〝簡約に訳す〟」やうにしたとのこと。(『絵入源氏物語』の挿絵は、枚数も多く、綺麗で、『源氏物語』の挿絵として代表的なものである。小生の持つてゐる小町谷照彦編著『絵とあらすじで読む源氏物語——渓斎英泉『源氏物語絵尽大意抄』——』(新典社)にも「承応版」の挿絵が収められてゐるので、授業の際に教材の場面に当たるものを生徒に示して、理解の参考にしたりした。)

中野幸一訳『正訳 源氏物語 本文対照』(勉誠出版)は、三段組で、中段に現代語訳、上段に頭注、下段に原文を置く。頭注は簡素だが、注釈書に準ずるものと言つてよい。訳文は、原文に忠実な逐語訳を基本としながら、こなれたものになつてゐる。

角田光代訳『源氏物語』(河出文庫)は、元は池澤夏樹個人編集「日本文学全集」(河出書房新社)の中の一つ。(古典に関しては、小説家や詩人に現代語訳を依頼。)敬語を一切省略したのが、最大の特徴である。文末は「た・である」調で、逐語訳ではなく、現代小説の文体になつてゐる。

玉上琢彌訳は『源氏物語評釈』(角川書店)中のもので、当然逐語的な訳になつてゐるが、文末は「た・である」調である。注釈を簡略にした『源氏物語 付現代語訳』(角川ソフィア文庫)でも読める。

秋山虔訳は完訳日本の古典『源氏物語』(小学館)が最初で、その後新編日本古典文学全集『源氏物語』(小学館)で改訂された。注釈書の現代語訳であり、原文に忠実な逐語訳だが、こなれたものになつてゐる。

最近、小田勝訳注『源氏物語全解読』(和泉書院)が出始めた。一文ごとに文法的に詳しい解説と現代語訳がなされてをり、文法的に精密に読まうとするには有益である。ただし、2025年3月現在、第二巻まで(花宴まで)しか刊行されてゐない。

他にも、意訳あるいは翻案ながら『源氏物語』ほぼ全編を訳した(あるいは創作したとも言へる)ものに、田辺聖子『新源氏物語』『新源氏物語 霧ふかき宇治の恋』(新潮文庫)・橋本治『窯変 源氏物語』(中公文庫)・瀬戸内寂聴『女人源氏物語』(集英社文庫)などがある。

小生は、『源氏物語』の世界をできるだけ正確に理解するための現代語訳なら、携帯の便も考へて、円地文子訳『源氏物語』(新潮文庫)が良いと思ふ。谷崎訳は最も原文の雰囲気を伝へてゐるが、現代人には馴染みにくいかもしれない。学者の現代語訳では、秋山虔と中野幸一のものが良い。逐語的だが、日本語としてこなれたものになつてゐる。ただ、勿論、文章には読者の好みもあるだらう。実際に書店や図書館で手に取つて、高校の古典の授業で必ず読む「桐壺」巻冒頭や「若紫」巻の垣間見の場面などを読んでみて、自分が一番しつくりくるものを選ぶのが良いだらう。

ちなみに、作家による古典の現代語訳では、作家自身の人脈あるいは出版社の紹介によつて若手の研究者の下訳を利用するのが一般的である。その下訳を踏まへて、自身でも原文に当たりながら現代語訳を成すか、原文は見ずに下訳を自分なりに解釈してこなれた日本語に直すだけかは、その作家の教養や信条や多忙の度合に拠るだらう。

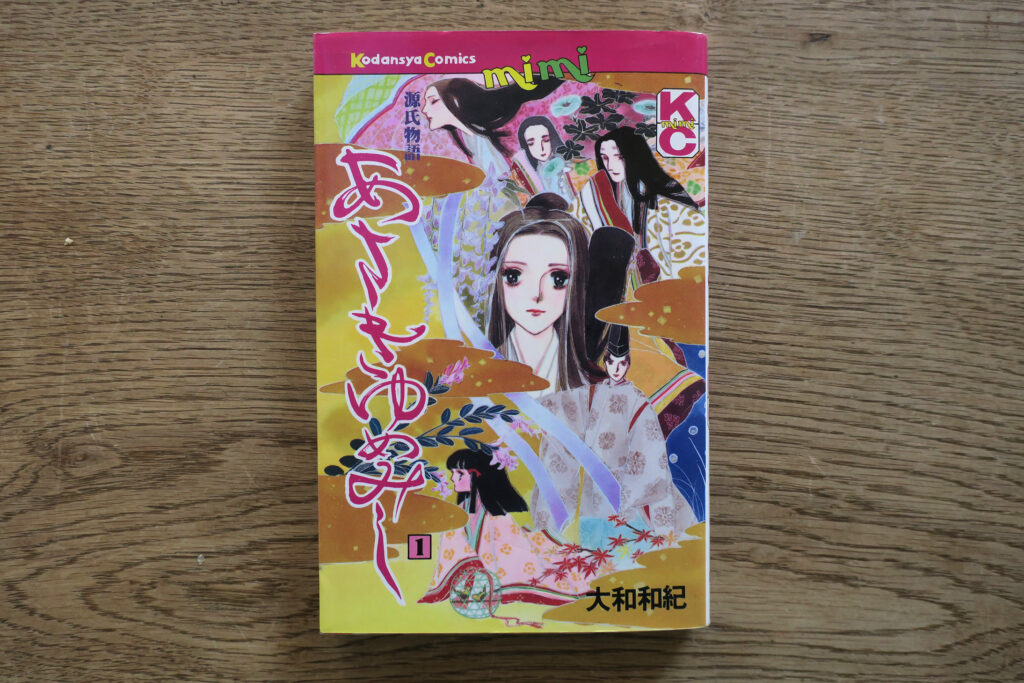

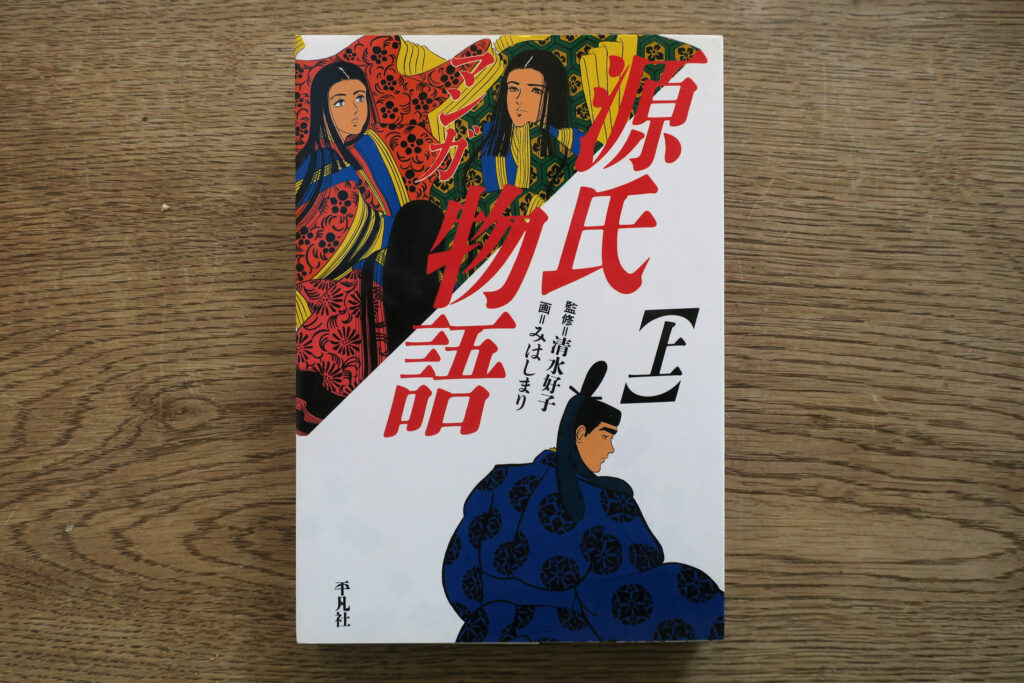

ついでに、『源氏物語』原作の漫画も紹介しておく。大和和紀(講談社・講談社文庫)・みはしまり(平凡社)・牧美也子(小学館文庫)・花村えい子(小学館文庫)・井出智香恵(集英社文庫)・長谷川法世(中公文庫)・江川達也(講談社)らのものがある。ただし、多くは源氏の栄達(第一部)までか源氏の死(第二部)までで、『源氏物語』全編を多少の省略はあるにせよ忠実に描いたものは、大和和紀の『あさきゆめみし』(講談社)くらゐだらう。かつて『あさきゆめみし』は文系受験生の必読書とされたが、やはり生徒に薦めるのなら『あさきゆめみし』が良い。(江川のものは、セックスに重点を置き過ぎるきらひがある。それが作者の個性だが…。)

さらに『源氏物語』を原文で読みたい人は、『源氏物語』の注釈書の案内をした以下の投稿を見られたし。

『源氏物語』を原文で読むための注釈書案内へのリンク

https://seiyu-udoku.jp/『源氏物語』/

コメント