『竹取物語』は、注釈書を変へて5回読んだ。『竹取物語』は、作品全体も短めで、文章も比較的読みやすく、しかも誰もが馴染みのある物語なので、古典を初めて原文で読むには好い作品の一つである。注釈書も多い。古文に親しむために、高校の夏期講習等で通読することもある。

最初は、かなり若い頃に、角川文庫の『竹取物語 付現代語訳』(中河與一 訳注)で読んだ。これは初版が1956年(昭和31年)で、本文のみならず訳・解説も正字・正仮名(旧字・歴史的仮名遣ひ)で書かれてゐて、懐かしい感じがする。(…と言ふか、小生は、日本語の表記法として、正字・正仮名の方が新字・新仮名よりも論理的で優れてゐると思ふ。)訳注の中河與一は、国文学者ではなく、横光利一や川端康成と共に新感覚派として活躍した小説家・歌人である。注は、簡素である。

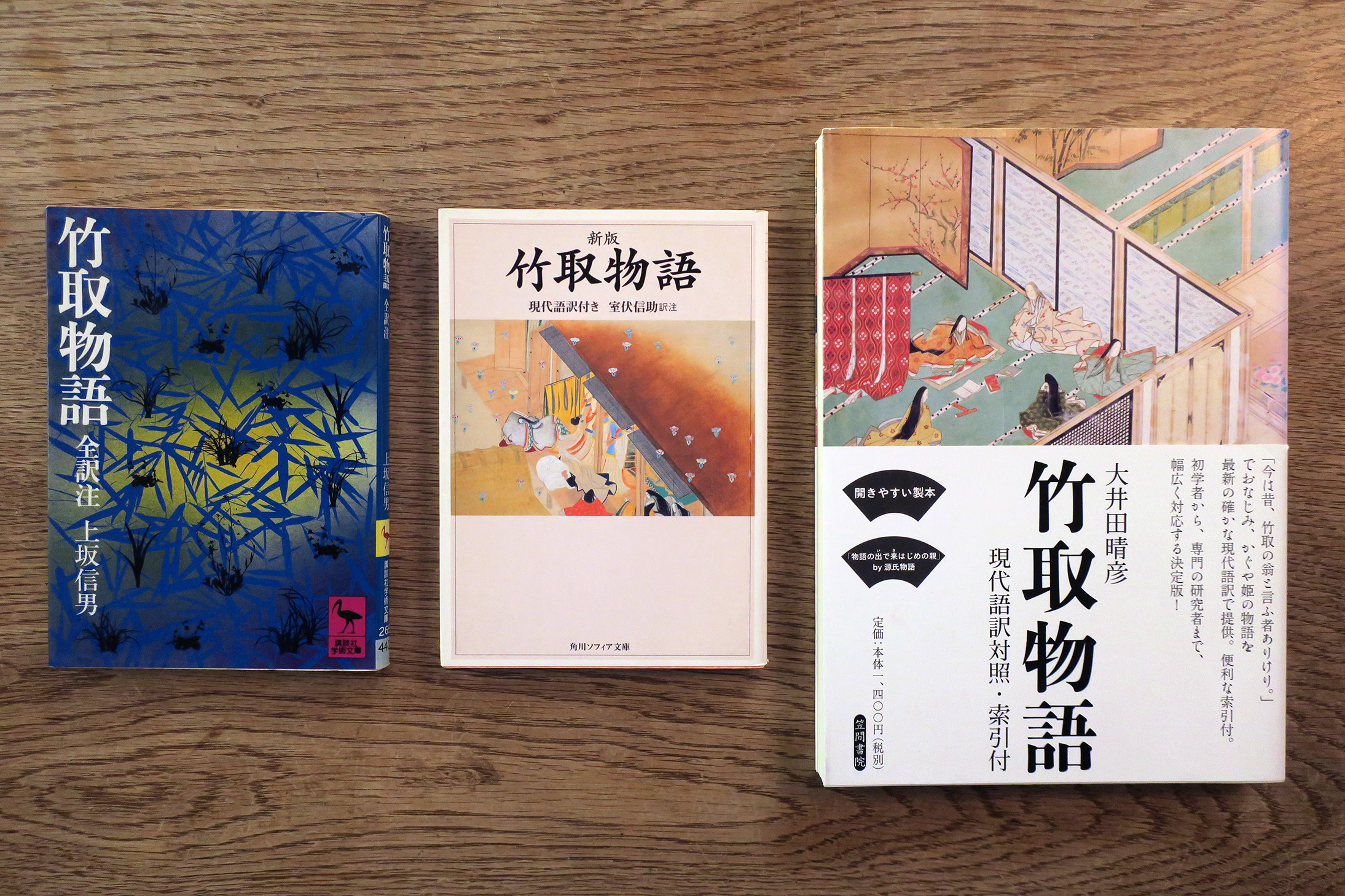

次に講談社学術文庫『竹取物語 全訳注』(上坂信男 訳注)で読んだ。本文を短く区切つて掲げ、その後に現代語訳・語釈を載せ、必要に応じて〈余説〉で詳細な説明をしてゐる。さらに〈評・鑑賞〉を置いてゐる箇所もある。

さらに上坂信男は、右文書院から『竹取物語全評釈 本文評釈篇』を出してゐる。(『竹取物語全評釈 古注釈篇』もある。)『竹取物語』を深く読み解きたいと思ふ人は、参照されたし。

新潮日本古典集成『竹取物語』(野口元大 校注)でも読んだ。「古典集成」は、頭注形式で、原文の傍らにセピア色で現代語訳を付してゐる。これは、解説が詳しく、全体の約3分の2が解説及び附説・附録である。「附説」では、作中人物の命名法について述べ、「附録」では、「竹姫(斑竹姑娘)」など『竹取物語』の成立・流布・影響などの諸問題を考へるにあたつて必要と思はれる資料を掲げてゐる。

旺文社文庫の『現代語訳対照 竹取物語』(雨海博洋 訳注)でも読んだ。「旺文社文庫」は、見開きで、下に脚注、右ページに原文、左ページに現代語訳。見開きでほぼ完結してゐるので、解りやすい。これも解説が詳しく、本全体の約半分が解説・参考資料である。「参考文献目録」は、研究論文も含み、詳細である。

一番最近は、角川ソフィア文庫の『新版 竹取物語 現代語訳付き』(室伏信助 訳注)で読んだ。角川ソフィア文庫は、前半に脚注付きの原文を掲げ、後ろに現代語訳を載せる。現代語訳は、意訳を避けた原文に忠実な訳になつてゐる。これも詳細な解説と『竹取物語』の成立や後世への影響などを総合的に捉へるための参考文献を付す。ビギナーズ・クラシックスを除けば、文庫としては最新の注釈書であり、種々の研究成果を踏まへてゐる。

他に現行の文庫では、小生は通読はしてゐないが、岩波文庫『竹取物語』(阪倉篤義校注)と角川ソフィア文庫『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 竹取物語(全)』(武田友宏訳注)とがある。

「岩波文庫」は、岩波の「日本古典文學大系」を踏まへたものである。阪倉は国語学者で、大系は、『竹取物語』の文体を分析して画期を成した。この文庫の解説でも、成立や伝本についての解説と並んで触れられてゐる。

「角川ソフィア文庫」の「ビギナーズ・クラシックス」は、初学者向けにやさしく書かれたもので、代表的な古典の有名な箇所を抜粋して載せ、解りやすく解説してゐる。ただし、『竹取物語』のやうに全体が短い作品は、全文を載せ、タイトルの作品名の後に(全)と付けてゐる。最初に、原文ではなく現代語訳が先にあり、その後に原文を載せてゐる。語釈は無いが、その代はりに作品理解の助けになるやうに、物語内容や当時の生活についての解説が時にイラストを添へて付されてゐる。(生徒に解りやすく説明するために参考にできるかもしれない。)

今、『竹取物語』を原文で読むのなら、注・解説が詳しく、全現代語訳も付いてゐる「講談社学術文庫」版か室伏の「角川ソフィア文庫」版がよいだらう。文庫に拘はらなければ、下で紹介する笠間書院の『竹取物語 現代語訳対照・索引付』(大井田晴彦訳注)は、最新の成果を踏まへたものである。判型は「古典全集」より小さく「古典集成」よりも大きいが、ソフトカバーなので扱ひやすいと思ふ。

小生は、教材研究の際には、「学術文庫」版・「古典集成」版と日本古典文学全集『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語』(『竹取物語』は片桐洋一が訳注を担当)を基本に、必要に応じて有精堂の『竹取物語評解 増訂版』(三谷栄一 訳注)等を参照した。

「古典文学全集」は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。現代語訳は、原文の構造(文の句切れなど)は原文の形に依拠してゐるが、解りやすくするために言葉を補つてゐる。やはり、詳細な解説と参考資料を付す。

有精堂の『評解』は、上段に原文、下段に口訳の二段組形式で、その後に[語釈・語法]を付し、さらに[批評・考察]を載せる。[語釈・語法]は、極めて詳細である。やはり、詳細な解説と参考資料を付す。

その後の注釈書として、岩波書店の新日本古典文学大系『竹取物語 伊勢物語』(『竹取物語』の校注は、堀内秀晃)と笠間書院の『竹取物語 現代語訳対照・索引付』(大井田晴彦 訳注)などがある。(「新大系」版は、小生は所有してゐない。職場で、必要に応じて参照した。)

笠間書院の『現代語訳対照』版は、上に原文、下に現代語訳の二段組で、その後に校異・語釈・補注を付す。解説と付録(参考資料)を載せるのは他の注釈書と同じだが、さらに巻末に「自立語索引」を付してゐる。また、底本とは別の刊本の挿絵を載せてゐる。

ところで、『竹取物語』は、『源氏物語』の中で「物語の出で来はじめの祖」と呼ばれてゐることからも判るやうに、平安時代には広く読まれたはずだが、完本として伝はつてゐるものは、最も古いものでも室町時代末期のものでしかない。また、書写年代の古さが正統性を担保するとも言へないので、なかなか善本を定めがたい。従つて、大系・旺文社文庫(武藤本)、全集・角川ソフィア文庫(古活字十行甲本)、評解(武田本)、学術文庫(吉田博士蔵本)、古典集成(有栖川宮家本)、現代語訳対照(古活字十一行本)と、各注釈書で底本が異なるので、本文にも大小異同がある。

コメント