『落窪物語』は、現存する最古の「継子いじめ物語」である。(『住吉物語』も「継子いじめ物語」だが、『落窪物語』以前に流布した古本『住吉物語』は失はれ、現存するのは鎌倉時代の改作とするのが通説。)全4巻。作者未詳。(古来作者として源順の名が挙げられてきた。また、稲賀敬二は、巻三までを源順、巻三末からの加筆と巻四は清少納言か、といふ説を提示したが、定説にはなつてゐない。)

母親と死別した女君が、通常の居室よりも一段低く造られた落窪の間に住まはされ、継母に虐待されて、貧しい典薬の助の元へ嫁がされさうになるが、つひには姫を見初めた右近の少将道頼と結ばれ、道頼は姫君をいじめた継母に復讐を果たす。…「シンデレラ」にも似た単純な勧善懲悪のストーリーだが、当時の貴族社会を写実的に描いてをり、面白く読める。

小生は、注釈書を変へて2度読んだ。

最初は、随分前に、新潮社の日本古典集成『落窪物語』(稲賀敬二校注)で読んだ。「古典集成」は、頭注形式で、原文の傍らにセピア色で現代語訳を付してゐる。全訳は無いが、ある程度の知識があれば、注と傍訳を頼りに一気に読める。

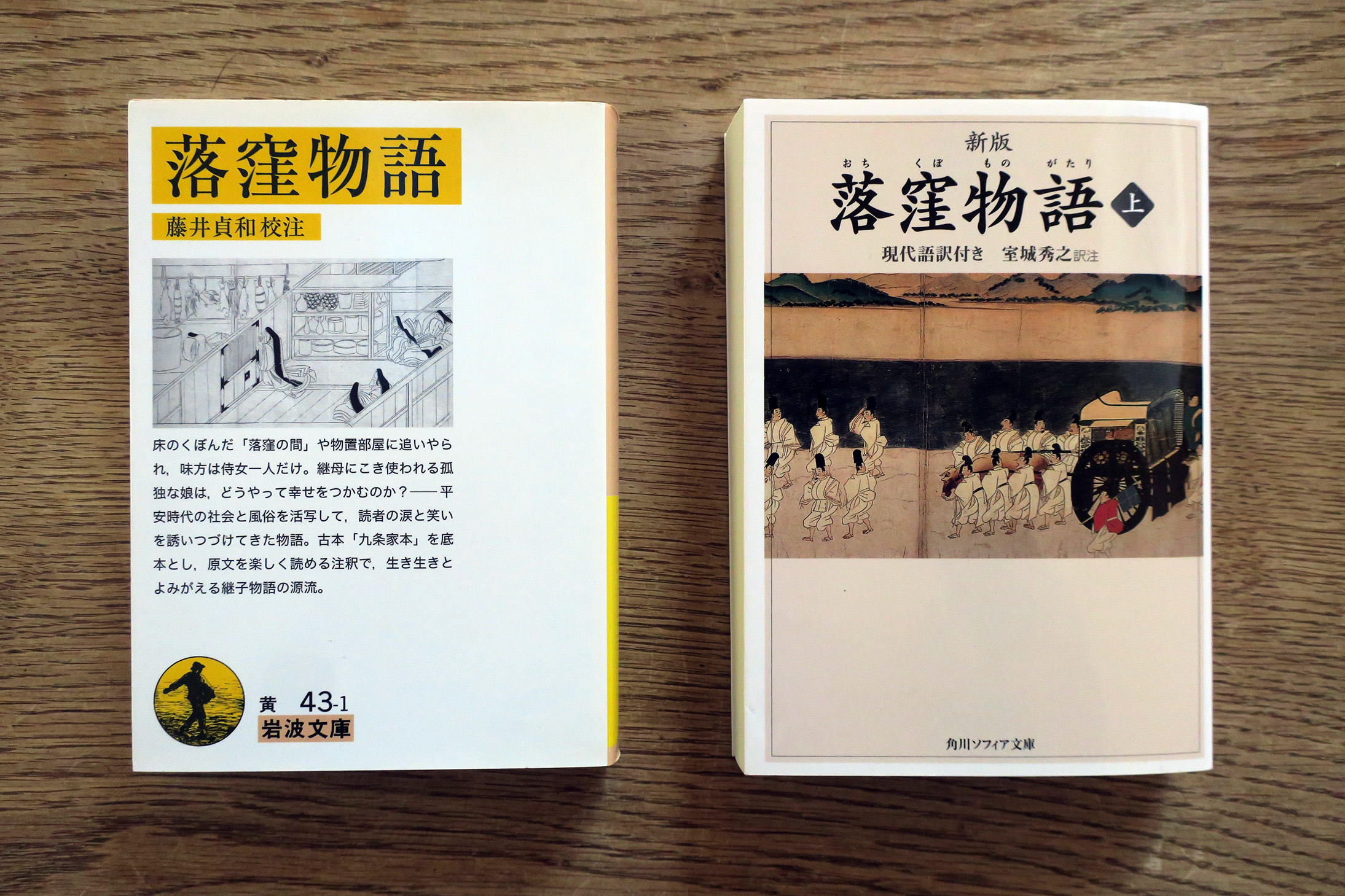

次に岩波文庫の『落窪物語』(藤井貞和校注)で読んだ。これは「新日本古典文学大系」版と同じ校注者だが、注は一新されてゐる。古本「九条家本」を底本とする。脚注形式で、場面ごとに小見出しを付す。(ちなみに校注の藤井貞和は、国文学者だが、同時に現代日本を代表する詩人でもある。)

『落窪物語』の新しい注釈書としては、他に、岩波書店の新日本古典文学大系『落窪物語 住吉物語』(『落窪物語』の校注担当は藤井貞和)、小学館の新編日本古典文学全集『落窪物語 堤中納言物語』(『落窪物語』の校注担当は三谷栄一・三谷邦明)、角川ソフィア文庫『新版 落窪物語 現代語訳付き』(室城秀之訳注)などがある。いづれも底本が異なる。

「新日本古典文学大系」版の注を、藤井は「岩波文庫」版で一新したが、古い「新大系」版の注の方がやや詳しい。

「新編日本古典文学全集」は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。現代語訳は、原文に忠実である。『落窪物語』の面白さを支へる特性についての解説を付す。

「角川ソフィア文庫」版は、前半に脚注付きの本文を掲げ、後半に現代語訳を置く。上下2巻で、下巻末に、補注・解説・資料・重要語彙索引等を載せる。

今、『落窪物語』を原文で読むのなら、やはり新しい注釈で携帯しやすい「岩波文庫」版か「角川ソフィア文庫」版がよいと思ふ。「岩波文庫」は、脚注のみだが、「古典集成」版の説明の所でも触れたやうに、比較的読みやすい古典なので、ある程度古語や故実の知識があれば一気に読めると思ふ。現代語訳が必要な場合は、「角川ソフィア文庫」になる。

最近「古典」の教科書に採録する作品も多様になり、『落窪物語』も採られるやうになつたが、小生は授業で扱つたことは無い。(自主学習用のワークブックや大学入試で出題されたものを解説したりはしたが…。)

コメント