2024.11.26

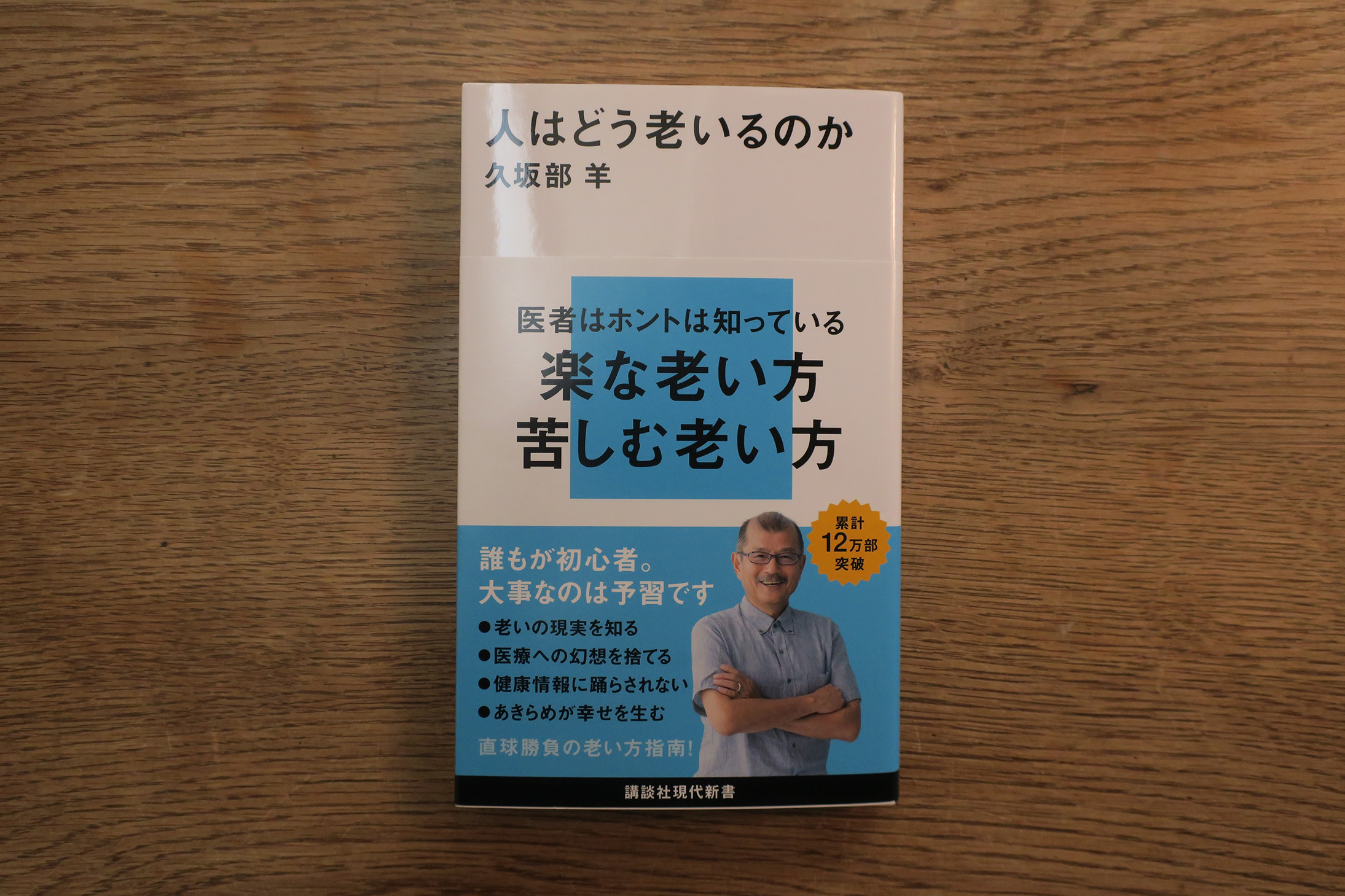

久坂部羊『人はどう生きるのか』(講談社現代新書)読了。

筆者は、小説家・医師で、2014年『悪医』(朝日新聞出版)で第3回日本医療小説大賞を受賞した他、『医療幻想』(ちくま新書)・『人はどう死ぬのか』(講談社現代新書)など医療や死についての著作がある。

筆者は、長く高齢者医療に携はつた経験から、上手に楽に老いる方法について、上手に死ぬ準備について考へる。小生にとつて特に目新しい知見があるわけではないし、取り上げてゐる例は話を解りやすくするために極端だつたり誇張があつたりもするが、医者がなかなか語らない本音を語つてゐるところは、共感できる。

例へば「医療幻想は不幸のもと」の章では、

医療者もまた、医療のネガティブな話は語りたがりません。それを語ることは自己否定につながるからです。だれしも自分のやっていることの悪い面は話したくないでしょう。しかし、医者同士の飲み会に行くと、世間にはとても聞かせられないような話がポンポン飛び出します。たとえば、無駄な検査や治療は収益を上げるためとか、CTスキャンで浴びる放射線は恐ろしいとか、外科医だって二日酔いや夫婦喧嘩のあとは手術の調子が悪いとか、念のためという便利な言葉で薬と検査を追加するだの、がん検診は穴だらけだの、がん難民という言い方はメディアが作ったいいがかりだの、認知症は治らない、予防もできない、でもほんとうのことを言うと患者さんが来なくなるので言わない等々です。

と医療者の本音を暴露し、「新しいがんの対処法」の章では、

代替療法というのは、いわゆる民間療法のことで、断食を含む食事療法や、がんに効果があるといわれるサプリメント(フコイダン、アガリクスなど)、漢方薬や鍼灸、カイロプラクティックやアーユルヴェーダ、ホメオパシーなどがあります。いずれもがんそのものには治療効果はありませんが、治るかもしれないという希望(実際は空手形ですが)を持つことで、身体や心のつらさを一時的に軽くする効果はあるかもしれません。

がんになったら、だれしもできるかぎりの治療を望むのは当然です。少しでも効きそうな治療をあれこれ試したくなる気持ちもわかります。その思いにつけこむのが、商売としての代替療法です。「がんに効く」「がんが消えた」「ステージ4の患者が生還」「末期がんを克服」などの誘い文句で、インチキ治療を売りつけるのは、本当に卑劣だし、あくどいと思います。

がんになったら「標準治療」を受ける。これがもっとも安全な選択です。標準治療は多くのデータの積み重ねで検証され、医学的にもっとも効果が高いと推奨されるものだからです。

と、患者の弱みにつけ込み代替療法を売り込む業者を厳しく糾弾し、患者の蒙を啓かうとしてゐる。また、「〝死〟を先取りして考える」の章では、「胃ろう」(腹部に空けた穴から流動食を直接胃に送り込むもの)・「CVポート」(高カロリーの点滴を入れるために前胸部の皮下にシリコンを埋め込むもの)の説明をした後で、

近代までは口から食べられなくなれば、穏やかに最期を迎えていましたが、今は多くの家族が無理にでも食べさせようとします。日本では家族愛と捉えられていますが、欧米では虐待と見なされます。

しかし、医者から「胃ろうかCVポートをしなければ、このまま亡くなります」と言われれば、つい「お願いします」と言ってしまうのも人情でしょう。「わかりました。それでけっこうです」とは、よほどふだんから心の準備ができていないと言えません。…

医者がなぜこんな無益で望ましくない方策を提案するのかというと、それをしないと怠慢だとか、高齢者は死ねと言うのかなどの批判が渦巻きかねないからです。

死を容認することは本能に反することですし、少しでも命を延ばす手立てがあるなら、すべて試すべきだというのが一般的な感覚かもしれませんが、そのことで死にゆく人によけいな苦しみを与えてもいいのでしょうか。

と不自然な延命治療に疑問を呈する。

小生、昨年、頸椎(首の骨)を骨折し、一歩間違へば死ぬか身体に麻痺が出るかしかねないところだつたが、幸ひ骨折部がずれてゐなかつたので固定具を装着して温存治療をすることで、1年で後遺症も無くほぼ完治した。しかし、入院当初は(たつた数日間だつたが)首を固定したまま寝返りも打てず寝たきりで、それは60年の人生で最も辛く苦しいものだつた。ただ、しばらくすれば起き上がつて歩くこともできると説明されてゐたので、耐えることができた。小生も、筆者の言ふやうに、恢復する可能性があるならともかく、その可能性が無いのにただ延命のために苦しい思ひをさせられるなら、苦しみを取り除く処置をしてもらひながら自然に死んでゆく方を望みたい。

小生は、筆者の意見にすべて同意するわけではないが、根拠の無い健康情報に踊らされず、冷静に老いの現実を見つめ、〝死〟に至る準備をしていかうと思ふ。

コメント