『伊勢物語』は、おそらく明治以前に最も広く読まれた古典である。

『伊勢物語』は、注釈書を変へて、再読も含め4回ほど読んだ。

最初は、かなり昔に講談社文庫の『伊勢物語』(森野宗明 校注・現代語訳)で読んだ。最初に脚注付きの原文を掲げ、その後に補注・現代語訳・和歌の訳・解説を載せる。巻末には、和歌索引と語彙・事項索引を付す。脚注は簡素だが、補注は詳しい。和歌の訳も、解りやすく言葉を補つてゐる。

次に、角川文庫の『新版 伊勢物語 付現代語訳』(石田穰二 訳注)で読んだ。最初に脚注付きの原文、その後に補注・現代語訳・解説を載せ、巻末に略系図・略年表と和歌(初句・四句)索引・語彙索引を付す。脚注は丁寧で、補注は主に和歌の訳・解説である。文庫版の注釈書としては、定評のあるものである。

さらに、講談社学術文庫の『伊勢物語 全訳注』(阿部俊子訳注)で読んだ。これは、章段ごとに、原文を掲げ、その後に現代語訳・語釈・補説を載せる。語釈は、他の学術文庫同様、かなり詳しい。上・下二冊で、下は巻末に解説の他に所収和歌一覧表を載せ、所収勅撰集等を示す。また、別本(伝為氏本)の18段を付す。

4度目は、角川文庫(角川ソフィア文庫)の『新版 伊勢物語 付現代語訳』(石田穰二 訳注)を再読した。以前購入したものは、古くなつてかなり黄ばんで見づらくなつたので、買ひ直した。中身は変はつてゐない。

『伊勢物語』の文庫には、他に、小生は読み通してゐないが、岩波文庫『伊勢物語』(大津有一 校注)がある。これは、岩波書店「日本古典文學大系」を元にしたものであるが、脚注は簡素である。

今、『伊勢物語』を原文で読むなら、入手しやすく注の詳しい「角川ソフィア文庫」版か「講談社学術文庫」版が良いと思ふ。

小生は、教材研究の際には、「角川文庫」版・「講談社学術文庫」版・日本古典文学全集『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語』(『伊勢物語』は福井貞助が訳注を担当)を基本に、必要に応じて岩波の新日本古典文学大系『竹取物語 伊勢物語』(『伊勢物語』の校注担当は秋山虔)や笠間文庫(文庫サイズぢやないけれど)の『伊勢物語』(永井和子 訳注)などを参照した。筑摩書房から『伊勢物語評解』(鈴木日出男 訳注)が出てからは、それも必ず見るやうにした。

「古典文学全集」は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。現代語訳は、原文に忠実である。

「笠間文庫」は、見開きで、右に脚注付きの原文、左に現代語訳を載せる。現代語訳は、原文に忠実である。巻末に解説の他、系図や和歌初句索引等を付す。

『伊勢物語評解』は、章段ごとに、上下二段で、上に原文、下に現代語訳を掲げ、その後に語釈と和歌の解釈を載せ、さらに評釈で詳しい解説をしてゐる。一般的な注釈書の中では、最新のものである。

なほ、さらに深く『伊勢物語』を読まうといふ人は、竹岡正夫『伊勢物語全評釈』(右文書院)や片桐洋一『伊勢物語全読解』(和泉書院)を見られたし。

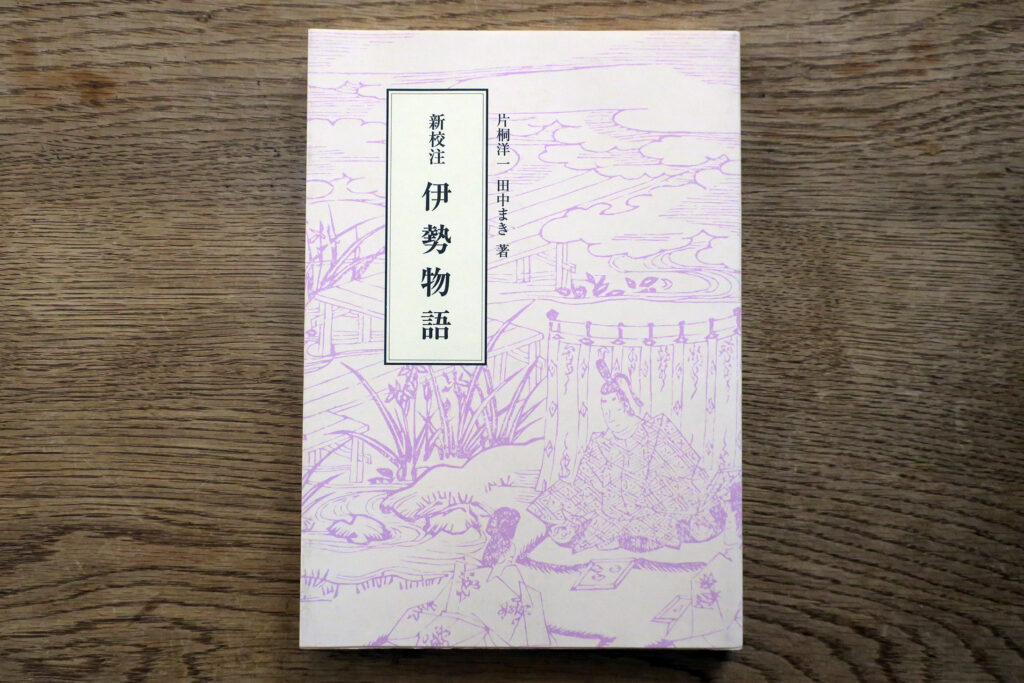

片桐洋一・田中まき『新校注 伊勢物語』(和泉書院)は、全訳は無く、注も簡潔だが、片桐『全読解』の成果を踏まへたものである。ある時期の『伊勢物語』の本文と認められる別の19段を附録として加へる。解題や和歌各句索引を付す。

コメント