2025.08.02

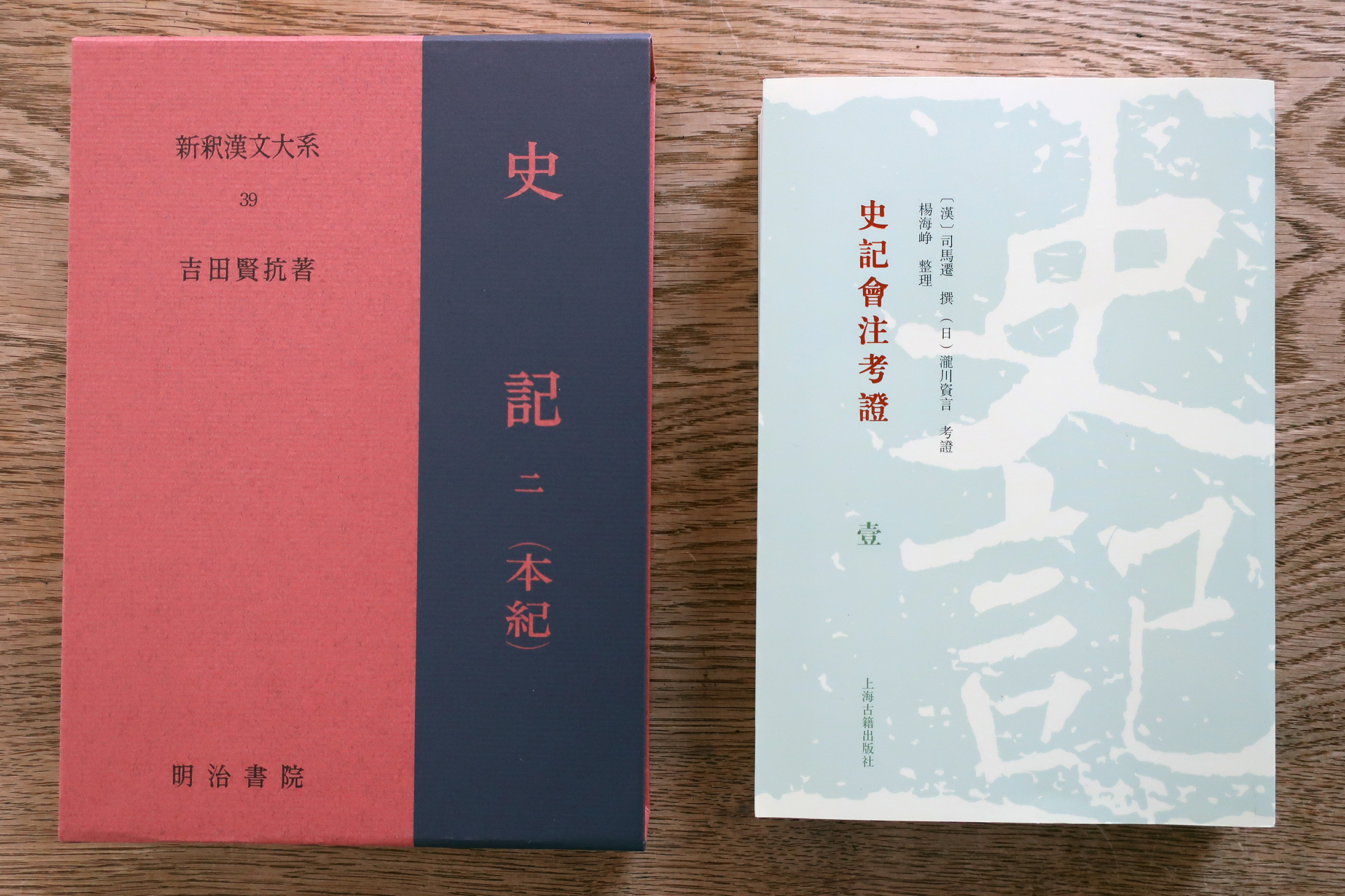

司馬遷『史記 二(本紀 下)』(吉田賢抗 訳注)(新釈漢文大系)読了。「項羽本紀第七」から「孝武本紀第十二」まで。新釈漢文大系版で15冊中8冊目。

「本紀」は、帝王の記録を年代順に記したものである。項羽は、自ら「西楚覇王」と称したが、帝位に就くことはできなかつたので、本来なら「列伝」(または「世家」)に収めるべきだが、司馬遷は、「秦始皇本紀」と「高祖本紀」の間に「項羽本紀」を置くのがふさはしいと思つたのだらう。当然後世の批判はあり、『漢書』では、項羽は「陳勝項羽伝」として「列伝」に収められてゐる。

高校の古典(漢文)の教科書にも、「項羽本紀」の中のいはゆる「鴻門之会」「四面楚歌」の場面は、大抵載つてゐる。さらに項羽の人となりが判る冒頭の部分が「高祖本紀」の冒頭部分と比較する形で載つてゐることもある。「高祖本紀」は、劉邦が、項羽を討つた後、雒陽の南宮で酒宴を開き、自分が天下を取つた理由及び項羽が天下を失つた理由について列侯・諸将に訊ねる場面が載つてゐることが多い。教科書に採られてゐるのは一部だが、全文に眼を通しておくべきだと思ひ、「項羽本紀」「高祖本紀」は随分昔に読んだが、改めて読み返して、やはりどちらも(特に教科書に採られてゐる部分などは)『史記』屈指の名文だと思つた。(…と言つても、小生はまだ『史記』の本文を半分強しか読んでゐないし、中国語の文語の巧拙を判断できるのかと言はれれば心許ないが、吉川幸次郎もその著『漢文の話』で、「李斯列伝」「項羽本紀」「呂后本紀」の一部を引き、具体的にその用語の妙を指摘してゐる。)

「項羽本紀」と「高祖本紀」は、セットで読まれるべきである。両篇を併せ読むことで、漢楚の攻防から漢王朝が成立してゆくさまを立体的に把握できる。劉邦方の事績が「項羽本紀」で詳しく書かれてゐることも多い。「鴻門之会」にしても、この場面の実質的な主人公は劉邦の家臣・樊噲だらう。(それにしても、劉邦が天下を取れたのが不思議である。戦は下手で負けてばかりである。逃げる際に車の速度を上げるために、我が子を車から墜とす。項羽を討つたのも、天下を二分する約をして帰国する項羽を背後から追撃した、いはば騙し討ちである。天下を取つてからは、功臣を次々に粛清してゆく。英傑からはほど遠い。)

「高祖本紀」の次の篇は「呂后本紀」だが、呂后も帝位に就いたわけではない。しかし、第二代恵帝から第四代までの皇帝は本紀を書かれることも無かつた。(第三代・第四代の皇帝は、それぞれ前少帝・後少帝と呼ばれ、歴代皇帝に含まない場合もある。第三代皇帝は、名すら詳らかではない。)第二代から第四代までの皇帝は傀儡に過ぎず、呂后が実質的な最高権力者であつたからであらう。司馬遷は、呂后の残虐さを余す所なく描く。それは、劉邦がある意味人間味のある人物であつたのと対照的に、非人間的なまでに冷酷である。冒頭近くで、呂后の人物について次のやうに述べる。(以下、書き下し文の引用は、新釈漢文大系に拠る。現代語訳は、新釈漢文大系のものを小生が若干手直しした。)

呂后、人と爲剛毅にして、高祖を佐けて天下を定め、大臣を誅する所、呂后の力多し。

【現代語訳】

呂后の人となりは剛毅で、高祖を補佐して天下を平定した。謀反の疑ひを掛け、高祖が大臣を誅殺したのは、多くは呂后の力であつた。

そして、呂后は、高祖(劉邦)が死ぬと、その愛姫・戚夫人に復讐を果たす。

呂后、最も戚夫人及び其の子趙王を怨む。迺ち永巷をして戚夫人を囚へしめ、而して趙王を召さしむ。…

太后、遂に戚夫人の手足を斷ち、眼を去り耳を煇す、瘖薬を飲ませ、厠中に居らしめ、命けて人彘と曰ふ。居ること數日、迺ち孝惠帝を召して人彘を觀しむ。孝惠見て問ひ、迺ち其の戚夫人なるを知る。迺ち大いに哭し、因つて病み、歳餘、起つこと能はず。【現代語訳】

呂后は、戚夫人とその子趙王(如意)とを最も怨んでゐた。そこで、戚夫人を囚へさせ宮中の女官の牢獄に入れさせ、その上で趙王を召した。…

太后(呂后)は、いよいよ戚夫人の手足を断ち、眼球を刳り抜き耳を焼いて聾にし、瘖薬を飲ませ啞にし、便所の中にゐさせて、「人豚」と呼んだ。数日後、孝恵帝を呼んでこれを見させた。孝惠帝は見て訊ね、やつとそれが戚夫人であることを知つた。大声で泣き、そのために病み、一年以上も起きることができなかつた。

あまりにも残酷なシーンで、引用を躊躇ふほどだが(吉川もこの場面を中心に引用してゐるけれど)、司馬遷は、かうした呂后の冷酷な面をリアルに描きながら、この篇の最後では、次のやうに評価もしてゐる。

太史公曰く、孝惠皇帝・高后の時、黎民、戰國の苦しみを離るることを得、君臣倶に無爲に休息せんと欲す。故に惠帝は垂拱し、高后は女主にして、制を称し、政、房戸を出でずして、天下晏然たり。刑罰、用ふること罕に、罪人是れ希に、民、稼穡を務め、衣食滋々殖す。

【現代語訳】

太史公が言ふ。「孝惠皇帝・高后(呂后)の時代は、庶民は戦国の苦しみから解放され、君臣ともに、無為の政治で休息したいと望んだ。それゆゑに、孝惠帝は手を拱いて何もせず、高后は女君で政権を掌握したが、その身は閨房を出ることなく、天下は安泰であつた。刑罰を用ゐることもまれであり、罪人も滅多に出ないで、人民は農事に励み、衣食は豊になつた。」

呂后は、夫の死後、愛妾・戚姫に復讐を果たすと、その関心は己の権力の維持にしか無かつた。外征もせず、皇帝の封禅に莫大な費用を費やすことも無かつた。その結果、人民は安定した生活を送ることができたのである。司馬遷は、呂后の功罪両面を冷静に記してゐる。(ちなみに『漢書』では、「高后紀」として「呂后」を本紀に収めてゐるが、戚夫人への復讐の件は、本紀の中ではなく「外戚列伝」に記されてゐる。)

呂后の死後は、呂氏一族が粛清され、孝文帝と孝景帝の安定した治世が続く。

「本紀」の最後は、今上帝の「孝武本紀」であるが、これは、後人の補入であるとされる。司馬遷が「武帝本紀」を奏上したが、武帝の過誤を直書したもので、その忌諱に触れて削り去られたため、その後、褚少孫が「封禅書」の武帝元年以下を以て補つたとも伝へられるが、真実は詳らかでない。ただ、現在の「孝武本紀」を読んでも、冒頭近くで「孝武皇帝初めて位に即き、尤も鬼神の祀を敬む。」と記され、続いて武帝が即位した当初から鬼神を信じ方士を重用したことが最後まで詳細に記されてゐる。それ以外のことはほとんど書かれてゐない。「封禅書」を元に書かれたとすれば、封禅のことが繰り返し書かれるのは当然だし、近代科学の存在しない古代に迷信に囚はれるのも仕方の無いことかもしれない。しかし、不老不死を冀ひ、怪しげな方士に一度ならず二度・三度と騙される姿は、英帝とはとても思へない。

武帝だけでなく、項羽や高祖や呂后にしても、その本紀の中で、その負の一面もしつかりと描かれてゐる。皇帝(人間)を美化せず、事実をありのままに記録しようとする司馬遷の歴史家としての矜恃なのだらう。(自分は根拠の無いデマを公言する一方で自分に都合の悪い事実は根拠も無くデマ呼ばはりするどこかの大国の大統領や、権力者に忖度し(あるいは指示されて)公文書を偽造したり廃棄したりするアジアの片隅の国の官僚とは、対蹠的な態度である。)

コメント