2025.03.04

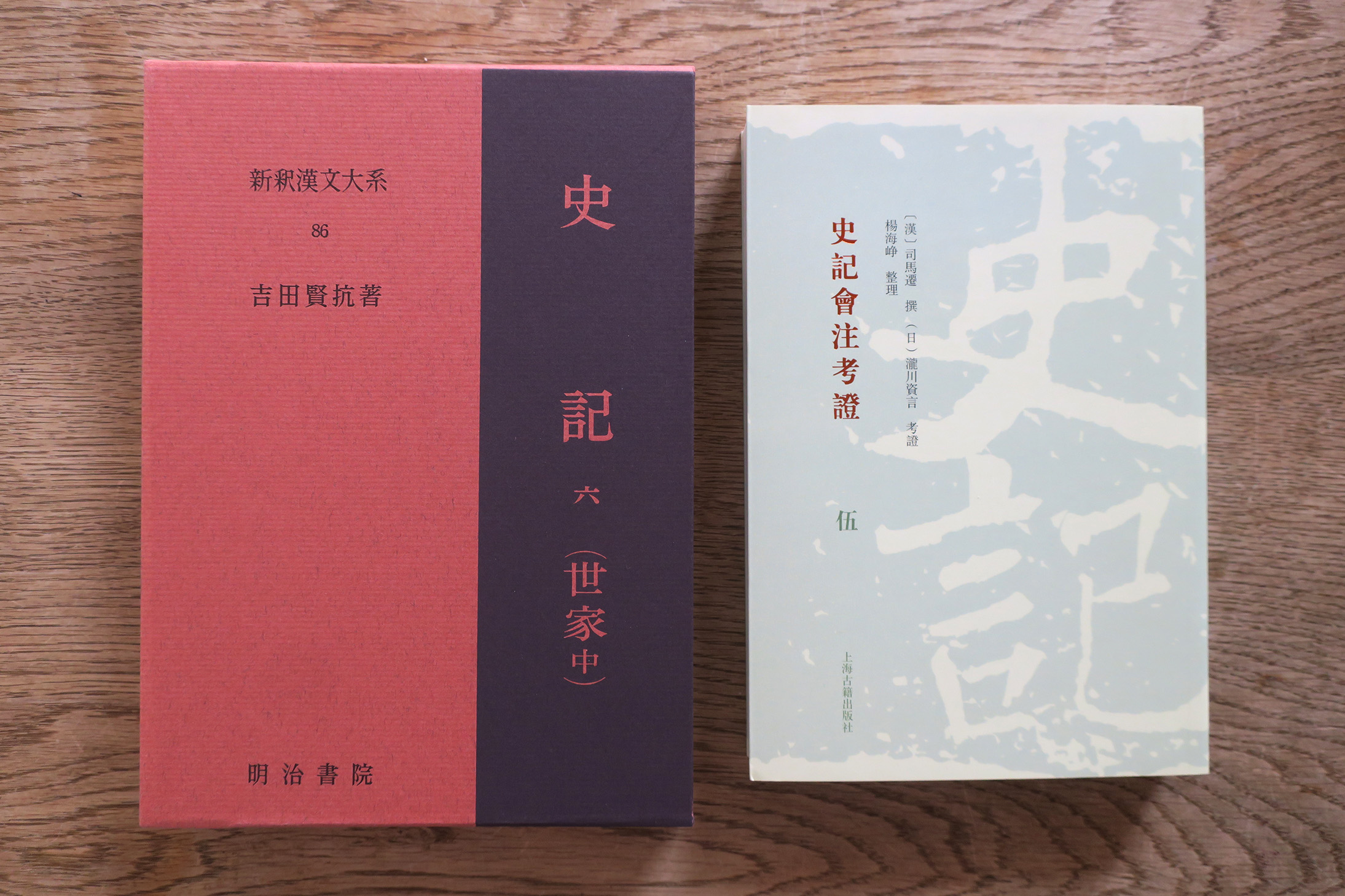

司馬遷『史記 六(世家 中)』(吉田賢抗訳注)(明治書院・新釈漢文大系)読了。「楚世家第十」から「田敬仲完世家第十六」まで。これで、『史記 八(列伝 一)』(水沢利忠訳注)・『史記 九(列伝 二)』(水沢利忠訳注)・『史記 一(本紀 上)』(吉田賢抗訳注)・『史記 五(世家 上)』(吉田賢抗訳注)に続き、新釈漢文大系版で全15冊中5冊目である。

「世家 中」で、先秦時代の諸侯・王家の栄枯盛衰の歴史が記され終はつた。そこで目立つたのは、多くの権謀術数である。深謀遠慮に富み、かつ高尚なものもあれば、狡猾なものもある。そして、賢臣や遊説家の提言を採用して危機を脱したり国を発展させたりした名君もゐれば、忠臣の諫言を聴き入れずに佞臣の奸智に踊らされて身を滅ぼした暗君もゐる。

越王句践は、呉王夫差が日夜兵を整備し越に復讐しようとしてゐるといふのを聞き、先んじて呉を伐たうとした。それを諫めた笵蠡の言葉を書き下し文と通釈(現代語訳)で引く。(現代の各国の指導者にも聞かせたい言葉である。)

不可なり。臣聞く、兵は凶器なり。戰は逆徳なり。爭は事の末なりと。陰に逆德を謀り、好みて凶器を用ひ、身を末なる所に試みるは、上帝之を禁ず、行ふ者は利あらず。

【通釈】

いけません。兵は凶器であり、戦いは逆徳であり、争いは末の事と聞いております。ひそかに逆徳を謀り、好んで凶器を用い、身を事の末たる争いに試みるのは、天帝が禁じています。それを行う者は不利です。

しかし、句践は「我已に之を決せり(わしはもう決めてしまったのだ)」と言ひ、笵蠡の言に耳を貸さずに出兵したが、呉の精兵に破られて会稽山に立て籠り、包囲されてしまつた。一方、呉王夫差も、賄を受けた太宰嚭に「越以に服して臣となる。若將之を赦さば、此れ國の利なり(越はすでに屈服して、臣下となっております。もし、これをお赦しになれば、わが国の利益にもなります)」と言はれ、伍子胥の「今、越を滅ぼさずんば、後必ず之を悔いん。句碊は賢君なり。種・蠡は良臣なり。若し國に反らば、將に亂を爲さんとす(今にして越を滅ぼさないと、のちのち必ず後悔されましょう。句践は賢君であります。種と笵蠡は良臣であります。もし、国へ帰ることができたら、まさに乱をなすことになりましょう)」といふ諫言を聴き入れず越を許し、さらに度重なる伍子胥の諫言に耳を貸さないどころか太宰嚭の讒言により伍子胥を誅殺してしまふ。その結果、「嘗胆」して復讐の思ひを忘れまいとする越王句践に伐たれることになる。(ちなみに『十八史略』では「臥薪」「嘗胆」両方のエピソードが述べられてゐるが、『史記』は「嘗胆」のみが語られる。)この前後のいはゆる「呉越の争覇」を描いた部分は、訳注者の吉田も言ふとほり『史記』中でも名文の一つである。

次に、秦に親しんで韓を伐ち、韓に奪はれた魏の旧領地を要求しようとした魏王に対して、秦の無道を述べた無忌(信陵君)の諫言中の言葉を引く。

今、王、秦と共に韓を伐ちて、益々秦の患に近づかんとす。臣甚だ之に惑ふ。而るに王識らざるは、則ち不明なり。羣臣、以て聞する莫きは、則ち不忠なり。

【通釈】

今、王は秦と共に韓を伐って、ますます秦の禍いに近づこうとしておられます。私は甚だ惑わざるを得ません。王がこれをご承知なにならないなら不明でありますし、群臣が上聞しないなら不忠であります。

王が、かうした厳しい諫言を聴き入れることができるかどうかで、国の明暗が分かれる。現代でも、国や自治体の指導者が自分を批判する者を遠ざけたりまして処罰したりするやうでは、繁栄は長くは続かない。政策決定は、自分が気分が好いかどうかや次の選挙で有利になるかどうかではなく、今困つてゐる人をどうやつて救ふか、あるいは国や自治体が将来どのやうにして栄えてゆくか、で判断すべきものである。

また、秦の侵攻を受けた韓王は、公仲の提言を納れて、秦と和睦して秦とともに楚を伐つことを謀つた。それを聞いた楚王が、陳軫の策に従ひ、秦に攻められてゐる韓を救ふといふ虚偽の行動を取ると、韓王は、欺かれて、秦との和睦を寸前で反故にしてしまひ、秦の怒りを買ひ、衰亡の一途を辿ることになつてしまふ。相手の国状を踏まへた遠謀深慮も、相手に先手を打たれ、識見に欠ける王が判断を誤れば、水泡に帰してしまふ。

他に「食指動く」「胡服騎射」「蛇足」などの故事成語の元となつた逸話も多い。

ところで、『史記 五(世家 上)』の投稿でも述べたが、浅学菲才な小生は、中国古代の地理や人名に疎い。なほかつ加齢で記憶力も減退してゐて、同名の諸侯等が多いのにも困惑する。そこで、徳間文庫カレッジの『史記』の第8冊「『史記』小事典」(久米旺生・丹羽隼兵・竹内良雄編)が、『史記』全130篇の概要・故事名言・人物小事典を載せてゐるので、必要に応じて参照してゐる。

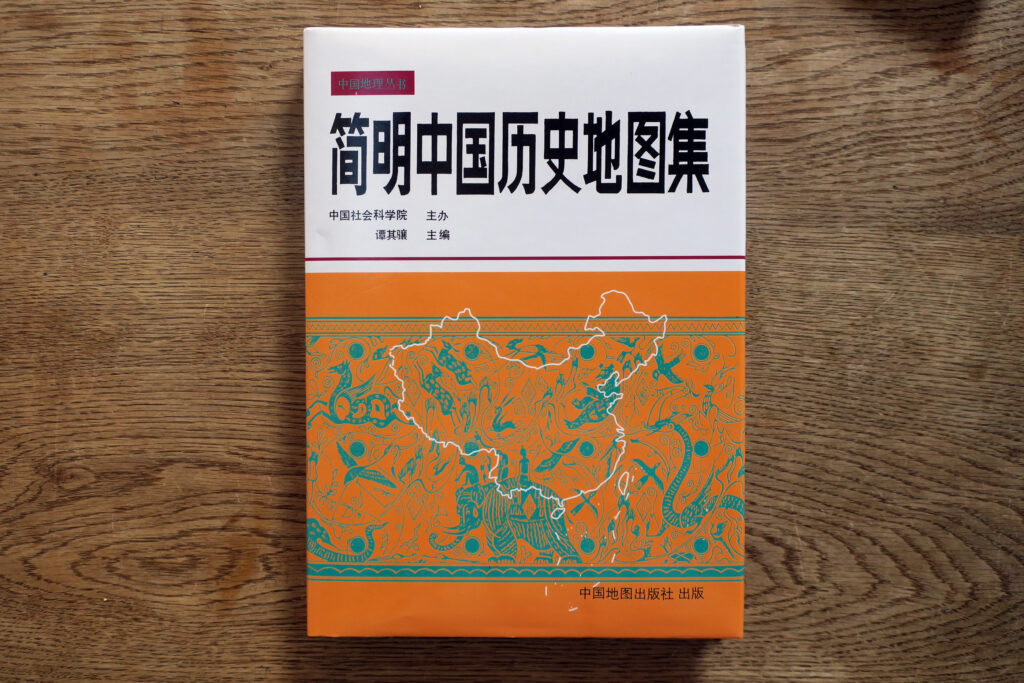

古代中国の地理については、新釈漢文大系の巻末にも小さな地図が載つてゐるが、譚其驤編『簡明中国歴史地図集』(中国地図出版社)も参照してゐる。(先日神保町の中国関係専門書店の東方書店で入手した。)見開き(約26cm×約36cm)に各時代の(2100万分の1)中国全図36枚を収める。(一部拡大図あり。)地名索引付き。広い範囲を載せてゐるため、縮尺が大きく細かな地名は載つてゐない。また、簡体字なので、現代中国語の表記に慣れてゐない小生はちと戸惑ふ。(専門家は、同じ編者の詳細な『中国歴史地図集』(中国地図出版社)全8巻を使ふ。こちらは、歴史地図340枚を収め、一部地域を拡大した地図も多数あり、かなり細かな地名も載つてゐる。古くは繁体字版もあつたらしい。)

他に、これも『史記 五(世家上)』の記事で触れたが、漢詩・漢文を読むための基礎知識をまとめた田部井文雄・菅野禮行・江連隆・土屋泰男編『社会人のための漢詩漢文小百科』(大修館書店)もあり、常識的なものもあるが、初学者には便利である。

コメント