2025.03.30

ホテル「サンバレー大歩危」の送迎車で「大歩危駅」まで送つてもらひ、路線バスで「祖谷(いや)の蔓橋(かづらばし)」に行く。(「かずら」は、歴史的仮名遣ひでは「かづら」だが、固有名詞や引用の一部は「かずら」のままとした。)

「祖谷の蔓橋」は、バス停「かずら橋夢舞台」(市営駐車場)から歩いて5分程。手前の「祖谷渓大橋」は、欄干も「蔓」を模してゐる。橋から観光客が「祖谷の蔓橋」を渡つてゐるのが見える。「祖谷の粉ひき節」のプレートもある。

「祖谷渓大橋」を渡り、右手の坂を降りると料金所がある。

「祖谷の蔓橋」は、猿梨(シラクチカヅラ)などの葛類を使つて架けられた原始的な吊橋。(現在は、安全のため芯にワイヤーも使はれてゐる。)日本三奇橋に数へられ、国の重要有形民俗文化財に指定されてゐる。蔓橋の由来には、平家の落人が追手から逃れるために切り落とせるやうに作つたとする説や四国を巡行した弘法大師が困つてゐる村人の為に作つたといふ説など、諸説あり。

床面は、「さな木」と呼ばれる丸太や割木を荒く編んだだけであり、隙間から川面が見え、ちと怖い。

「蔓橋」を渡り切り左手の坂を下ると、祖谷渓に沿つて遊歩道があり、川原に降りられる所もある。(下の写真は、坂の途中と川原から見た「蔓橋」。)

川の水は、とても綺麗で、川底が見えるほど澄んでゐる。

帰りのバスまで時間があるので、「祖谷渓大橋」の袂にあるカフェ「森のくまさん」で「ホットケーキ」(蜂蜜がたつぷり)と「蜂蜜紅茶」を注文する。蜂蜜は、自家製ださうで、濃厚だつた。待つてゐる間に、ヤマガラに餌遣りをする。(掌にひまわりの種を載せて静かにしてゐると、ヤマガラが飛んで来て種を啄む。)

路線バスで「大歩危峡」バス停まで行き、観光遊覧船に乗る。「大歩危峡」バス停は、ホテル・レストラン「大歩危峡まんなか」の駐車場内にあり、駐車場から大歩危峡が眺められる。観光船乗場の上には、鯉幟が架け渡されてゐる。

「大歩危峡」は、吉野川中流域に位置する渓谷。一般に「大股で歩くと危険」が「大歩危」の地名の由来とされてゐるが、本来「歩危(ほき)」は「山腹の険しい所。崖。」を意味する古語ださうだ。(「広辞苑」にも載つてゐる。)

「レストラン 大歩危峡まんなか」の建物内で受付をして階下に降ると、河川縁に遊覧船の乗場がある。遊覧船は、船頭が大歩危峡の説明をしながら30分ほどで往復する。渓谷に沿つて、土讃線と国道32号が走つてゐる。(下の3枚目の写真の中央上に土讃線の鉄橋が写つてゐる。)

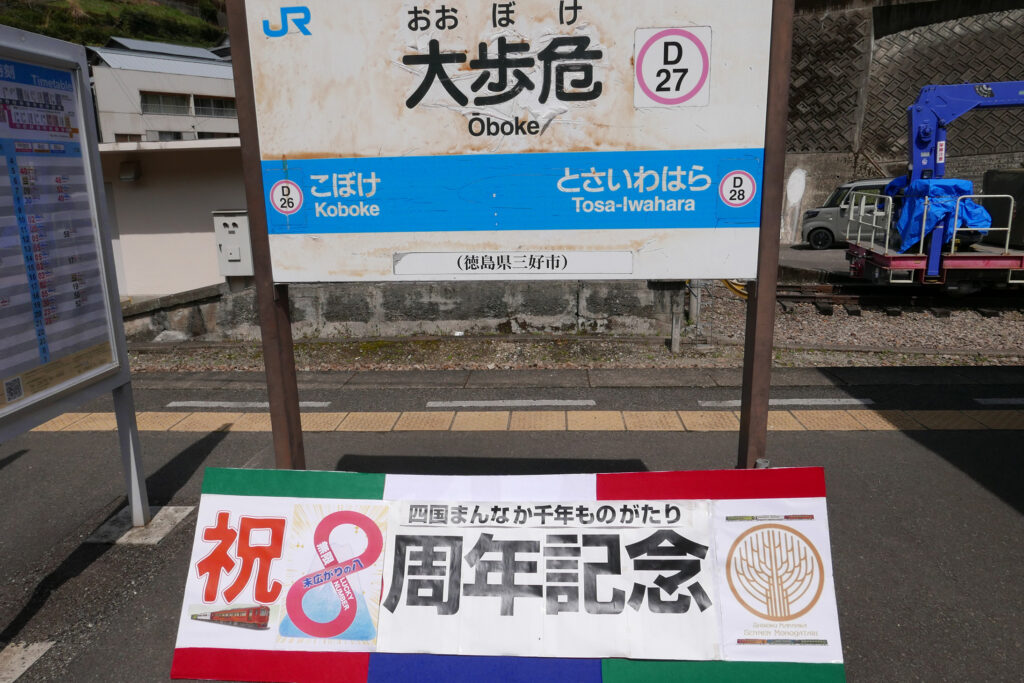

バスで「大歩危駅」に戻ると、「四国まんなか 千年ものがたり」が入線してゐた。ホームには、手作りの記念プレートが置かれ、昨日は気付かなかつたが「祖谷の蔓橋」のミニチュアも設置されてゐた。

「四国まんなか 千年ものがたり」は、「伊予灘ものがたり」に続く四国で2番目の本格的観光列車として、2017年4月より運行を開始した。歴史に思ひを馳せながら、野や山に遊びに出かける大人の洒落た小旅行〝遊山〟を気軽に愉しめる本格的な観光列車で、土讃線の香川県「多度津駅」と徳島県「大歩危駅」の間を1日1往復運行する。多度津駅発の下り列車の愛称が「そらの郷紀行」、大歩危発の昇り列車の愛称が「しあわせの郷紀行」である。

3輌編成で、外観は、1号車「春萌(はるあかり)の章」は緑色を基調とし、2号車「夏清(なつすがし)の章」「冬清(ふゆすがし)の章」は片側は青(夏)でもう一方は白(冬)を基調とし、3号車「秋彩(あきみのり)の章」は赤を基調としてゐる。

列車に乗車できるまで大分時間があるので、駅の周りを少し歩く。

駅前には「歩危マート」といふスーパーマーケットがあり、観光客も訪れる名所になつてゐる。

駅のホームから繋がる「大歩危峡」沿ひの遊歩道がある。

「四国まんなか 千年ものがたり」の室内は、(JR四国のHPに拠りながら説明すれば、)1号車「春萌(はるあかり)の章」は若葉の芽吹きをイメージした若草色のソファーが床や壁の木の褐色から浮かび上がり、2号車「夏清(なつすがし)の章」「冬清(ふゆすがし)の章」は夏の川の清々しさと冬の空気の清らかさを表した藍染めがカラーモチーフで、囲炉裏を囲む団欒の風景をイメージしてをり、3号車「秋彩(あきみのり)の章」は熟れた果実をイメージした黄金色・紅葉色のソファーが徳島県産の杉材に包まれた空間に調和してゐる。

小生の座席は、3号車「秋彩(あきみのり)の章」。(座席の写真は、実際には「坪尻駅」に停車中に撮つたもの。)車輌入口の扉もだが、1号車と2号車にある厠(トイレ)の扉も木を利用して作られてゐる。

「大歩危駅」を出発すると、間もなく予約者には食事「おとなの遊山箱(春の遊山)」が提供される。地元食材にこだはつた料理が、三段重の弁当箱(遊山箱)で供される。(「味匠 藤本」提供。)ずつと地酒を飲んでゐたので、今回は地ビールを注文する。

土讃線は、「大歩危峡」(吉野川)に沿つて走るので、午前中に遊覧船で下から眺めた峡谷を上から見下ろす。

「四国まんなか 千年ものがたり」も、やはりいくつかの駅に停車する。

「阿波川口駅」では、狸の着ぐるみの駅員や地元の人が出迎へてくれる。ホームで地元特産品の販売等も行はれてゐた。駅舎は、周辺地域に伝はる妖怪タヌキ伝説をもとにした「汽車タヌキ」がデザインされている。

「阿波池田駅」では、自動販売機が「四国まんなか 千年ものがたり」のデザインになつてゐた。

「阿波池田駅」を過ぎたあたりで、デザートとコーヒーが供された。

「坪尻駅」は、勾配がきついためスイッチバック駅になつてをり、香川県側から来た列車は同駅を一旦通り過ぎてから後退し、香川県側へ向かふ列車は一度戻つてから斜面を登つていく。素朴な木造の駅舎だつた。

「讃岐財田駅」では、築100年余の木造の駅舎が老朽化のため2024年5月に解体され、アルミ屋根の下にベンチを置いた造りの駅舎に建て替へられたが、旧駅舎跡の脇に香川県の保存木に指定されている椨(たぶ)の巨木がある。この木の樹齢は700年とも800年とも言はれ、土讃線の建設の際はこの木を避けるやうに線路が敷設されたさうだ。この木は「四国まんなか 千年ものがたり」のヘッドマークのイメージの一として使用された。

「琴平駅」では、「千年ものがたり専用待合室」でフェアウェルサービスとして桜のシャーベットが供された。

「多度津駅」に着き、「特急 しおかぜ」に急ぎ乗り換へる。時間に余裕が無く、「多度津駅」の写真は撮れなかつた。

「特急 しおかぜ」は、予讃線から瀬戸大橋線に入り、瀬戸内海を渡る。窓の外には、瀬戸内海の島々が見える。

「岡山駅」から新幹線で帰京。前を走る新幹線で乗客同士のトラブルがあつたとかで、30分遅延。帰宅したのは、日付が変はつてからになつてしまつた。

コメント