2025.10.06

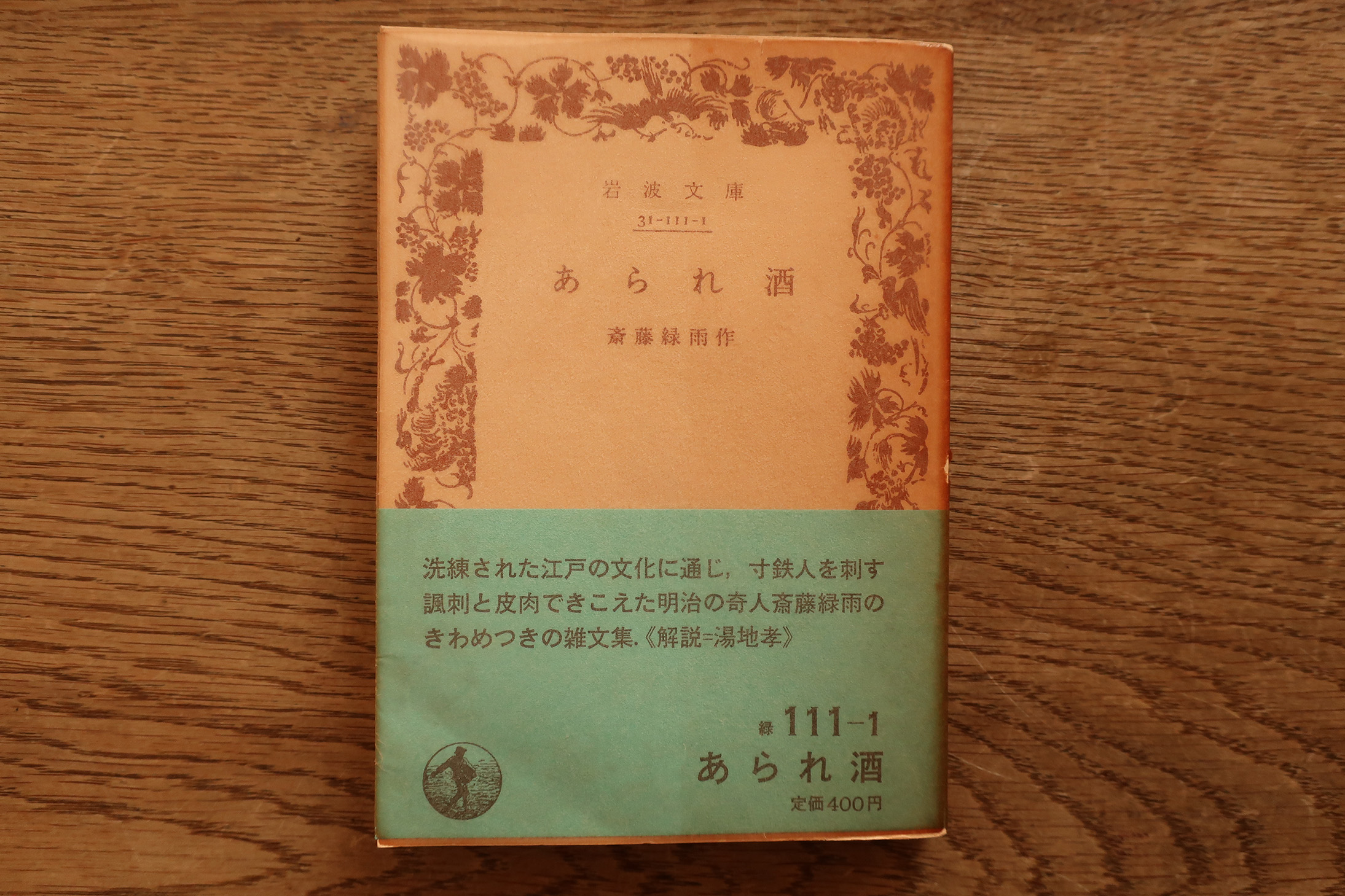

斎藤緑雨『あられ酒』(岩波文庫)読了。1898年(明治31年)に刊行された初版に拠つたもの。

斎藤緑雨は、明治時代の小説家・評論家で「正直正太夫」などの別名もある。小生は、新聞等に掲載されたアフォリズムを集めた『緑雨警語』(中野三敏 編)(冨山房百科文庫)と短篇小説を一、二篇読んだ。

『あられ酒』は、雑文集で、冒頭には小説「覿面」「乙女」を置き、句作もあるが、ほとんどは短い批評文と戯文・雑文の類である。文庫の奥付を見ると、第1刷刊行は1939年で、小生は、1985年の第5刷をそのうち読まうと思つて買つたものの積ん読になつてゐた。現在は、版元品切れである。戦前の版なので、正字正仮名(旧字旧仮名)である。

冒頭の小説「覿面」は、無妻論を唱へてゐた男が、ふと若い女の色香に迷ひ結婚すると、子も生まれ、親の遺産があるうちはよかつたが、遺産が尽きると妻は男を作つて出て行つてしまふ。途中展開される〝無妻論〟は皮肉が利いてゐる。結末まで読むと、冒頭に描かれてゐた侘しいシングルファザーの情景はこの男の成れの果てだつたと判る。作者は、無妻主義を貫けなかつたこの男の底の浅さを揶揄してゐる。しかし、人生において魔が差すといふことは誰にもあるもので、小生は、この男を嗤へない。

斎藤の真骨頂は、批評やアフォリズムにある寸鉄人を刺す諷刺と皮肉だと言はれる。勿論、それはこの書でも随所に見られる。解りやすい例を引いてみる。(本文にある振り仮名は括弧に入れて後ろに付した。一部の正字・異体字は通行の字体に直した。二字の繰り返し記号は使用しない。)

大文學者は天麩羅屋の屋臺の上に轉がつて居る斑(ぶち)にあらず唯來い來いと呼ばれて尾を掉つて起上る者ならんやとはわれの嘗て言ひし所なり文界に於ける明治は二十二三年ごろよりの事なれば數ふるに僅かに六七年に過ぎず露伴あり紅葉あり鷗外あり逍遙ありわれはこれにて滿足すべしとは言はざるも前後も知らず徒らに大文學者大文學者と叫ぶは恰もきのふ日(ひ)濟(な)し貸しをはじめたる男のけふ猶岩崎たらざるを喞つが如し無理なる慾にあらずや

試みに今の批評家なる者に問はん作者としての露伴紅葉と同じき力を評者として有するの人あるか恐らくはこれ無からん批評とは受附が長官のかげ口をきく類のものにあらず今の作家の作を賣るを咎むといへども今の批評家は評を賣り居るなり人の途に轉ぶを見て大口あいて笑ひながらおのれは電信柱にぶつかれると些の相違も無し

(「金剛杵」より)

具体的な作品(作品の批評)に対する批評もあるが、無教養な小生は、逍遙・露伴・紅葉・鷗外・一葉らは知つてゐるてその何作かは読んだが、青軒・水蔭・眉山などは読んだことが無い。まして、当時の批評家はあまり知らないので、緑雨の批評が的を射てゐるのか判断できないことが多い。また、当時の風俗について知らないことが多く、緑雨の諷刺や洒落が理解できない所もある。緑雨には「眼は襦袢の袖の破れに及ばず」と言はれるのだらう。

「おぼえ帳」「ひかへ帳」は、諷刺的・諧謔的で小噺風な見聞録である。これも一つ例を引く。

床に掛けたる臥龍の二大字を仰ぎ見て、びれりようと言ひしを居合はす人々の訝れば、五つ紋の襟搔合せながら草臥のビレならずやとは、長閑(のどか)のノドと同一筆法なり。部の字二つ書きて鳥鍋と読むといふを何故歟ときけば、これは其席にて別の人の戯れなれど、服部のトリ渡部のナベ。

(「おぼえ帳」より)

今では、これよりも奇想天外な読みの〝キラキラネーム〟があるけれど…。

余談。

斎藤緑雨『緑雨警語』を収めた「冨山房百科文庫」(文庫といつても判型は新書)は、他社の文庫や新書ではなかなか収録されない類の名著を刊行してゐて、貴重である。小生の蔵書から、いくつか挙げておく。

薄田泣菫 『完本 茶話』(上・中・下)

佐藤春夫 『退屈読本』(上・下)

河上徹太郎・林房雄 他『近代の超克』

加藤周一・中村真一郎・福永武彦『1946・文学的考察』

石川淳『夷齋筆談』

塚本邦雄『清唱千首』

小生、斎藤緑雨では『あられ酒』よりも『緑雨警語』の方が面白かつた。石川淳『夷齋筆談』や塚本邦雄『清唱千首』などは、何度も読み返してゐる。

昨今、出版社の経営はかなり厳しいといふ。特に文学は、功利的でコスパやタイパを重視する風潮とは対極にあるので、なほさらだらう。それでも、良心的な出版社には、何とか頑張つてほしい。(小生、少しは売り上げに貢献してゐると思ふのだが…。)

コメント