2025.01.22

司馬遷『史記 五(世家 上)』(吉田賢抗訳注)(明治書院・新釈漢文大系)読了。「呉太伯世家第一」から「晉世家第九」まで。

固定ページの「積ん読解消 読書日記」に「残りの人生の時間が限られる中で、この積ん読になつてゐる本を可能な限り読みたいといふのが、退職の第一の動機である。」と書いたが、退職したらまづ読みたいと思つてゐたのが、司馬遷『史記』とマルセル・プルースト『失はれた時を求めて』である。(『失はれた時を求めて』については、通読が困難で、積ん読率1位ぢやないかといふ話もある。)

小生、漢文(中国古典)は、専門では無いので、恥づかしながらそれほど読んではゐない。通読したのは、思想関連では、四書(『論語』『孟子』『大学』『中庸』)『老子』『荘子』『孫子』くらゐ。詩は、『唐詩選』『唐詩三百首』に「中国名詩選」や概説書の類をいくつかと王維・李白・杜甫・白楽天・蘇東坡・李商隠の詩選集。それから、最古の漢字字典『説文解字』。

歴史関連は、新釈漢文大系で『十八史略』と『蒙求』を読んだくらゐ。『十八史略』は、南宋の曾先之が纏めた、三皇五帝の伝説時代から南宋までの十八の正史を要約した初学者向けの歴史読本。『蒙求』は、唐の李瀚が編纂した、偉業を成した古人の逸話が短編物語として収められた初心者向けの故事集。『史記』は、徳間文庫カレッジの『史記』を第7冊まで読んだ。(全8冊で、第8冊は「『史記』小辞典」。)これは、『史記』の文章を精選し(全体の1割強くらゐか?)、編年体に並べ直したもので、最初に現代語訳と必要に応じて短い解説を掲げ、その後に2段組で原文と読み下し文を載せてゐる。

勿論教科書によく採られる「伯夷列伝」や「項羽本紀」「高祖本紀」は読んでゐたが、いつかきちんと通して『史記』を読みたいと思つてゐた。

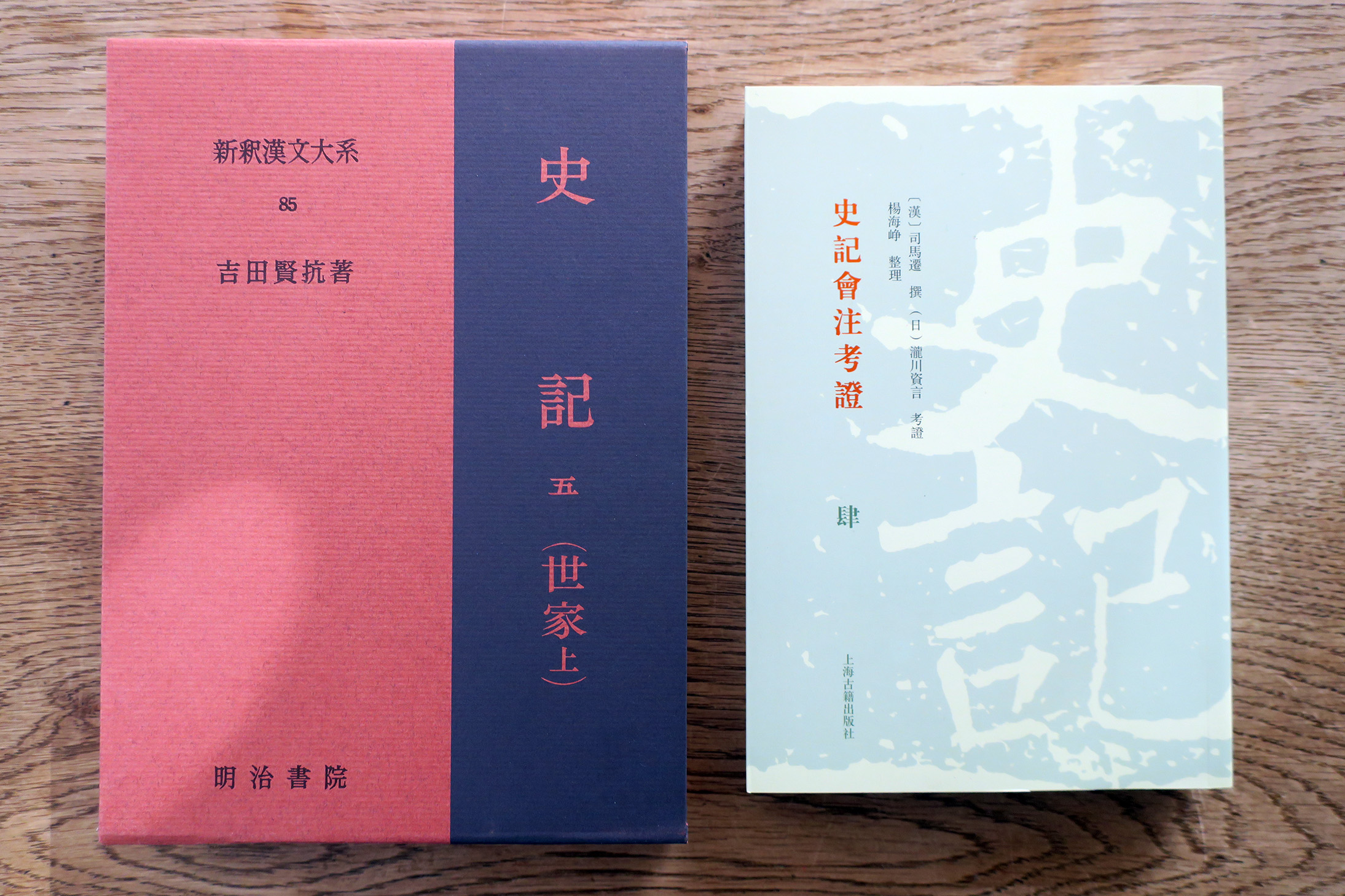

退職前から新釈漢文大系『史記 八(列伝 一)』(水沢利忠訳注)を読み始め、現在までに『史記 九(列伝 二)』(水沢利忠訳注)・『史記 一(本紀 上)』(吉田賢抗訳注)・『史記 五(世家 上)』(吉田賢抗訳注)と4冊を読み終へた。

『史記』は、新釈漢文大系版で全15冊、本当はもつと読み進める予定だつたのだが、角川ソフィア文庫から刊行中だつた『うつほ物語』と『枕草子』を読んだり、夏には『キングダム』73巻をインターネットで一気読みしたり、岩波文庫から刊行が始まつた永井荷風『断腸亭日乗』を読んだりなどしてゐて、遅々とした歩みになつてしまつた。(『失はれた時を求めて』も、吉川一義訳の岩波文庫版で全14冊のうち4冊まで読んだところで、休止してゐる。)

『史記』は面白い。さすがに中国の英雄はスケールが大きい。ここでは、個人は決して歴史の中に埋没してはゐない。個人が世界を動かしてゐる。

『史記 五(世家 上)』には、「三舎を避く」「宋襄の仁」など有名な成語の元になつた故事も多いが、何よりも印象的だつたのは、公位争奪のために親子兄弟が殺し合ふことの多さである。血で血を洗ふ春秋・戦国時代の凄惨さを感じる。晋の獻公の愛妾驪姫が、我が子を国君にするために、太子を自殺に追ひ込み二人の公子を他国に逃亡させた悪辣かつ周到な計略にも、慄然とする。

また、「秦始皇本紀」では書かれてゐないが、「呂不韋列伝」では、始皇帝は父莊襄王(子楚)の子ではなく呂不意の子だとされてゐるのも有名な話である。書き下し文と通釈(現代語訳)を引く。

呂不韋、邯鄲の諸姫の絶好にして善く舞ふ者を取つて與に居る。身める有るを知る。子楚、不韋に従うて飲む。見て之を説び、因つて起つて壽を爲し之を請ふ。呂不韋怒る。念ふに業に已に家を破りて子楚の爲にするは、以て奇を釣らんと欲すればなりと。乃ち遂に其の姫を獻ず。姫自ら身める有るを匿す。大期の時に至り、子政を生む。子楚、遂に姫を立てて夫人と爲す。

【通釈】

呂不韋は邯鄲の諸姫のうちで特に容姿すぐれ、舞いの上手な妓女を身請けして暮らしていた。女が妊娠したのを呂不韋は知った。子楚は呂不韋の家に招かれて酒を飲んだ。その女を見ると心を奪われてしまったので、子楚は起ち上がって杯を献じ、呂不韋の健康と長寿を祝して、女をもらい受けたいと請うた。呂不韋は怒った。しかし、考えてみれば、自分が家産を傾け尽くしてまで子楚のためにしているのは、将来の「大魚」を釣りあげるためである。こうして、やむなくその女を子楚に献上した。女は自分が妊娠していることを隠した。やがて月満ちて政を生んだ。そこで子楚はこの女を正夫人とした。

実は、「春申君列伝」にも、同様の話が書かれてゐる。「楚の考烈王には、男子が無かつた。宰相の春申君は、李園の妹を寵愛してゐたが、女が妊娠すると、李園にそそのかされて、女を楚王の後宮に入れた。そして、女の生んだ男子が太子となつた。」といふものである。偶然の一致なのか、それとも一方の話からもう一方の推測が生まれ、それが事実として定着したのか…。(司馬遷は、資料に無いことは書かないはずである。)興味深い。

ところで、『史記』を読むに当たつて、巻序に従ふのではなく、「本紀」「世家」「列伝」「表」を並行して読み進めてゐる。同時代の国家や人物の関係を把握するためである。『史記』の発明は、「紀伝体」の採用だけでなく、「表」を作つたことでもある。「表」を併せ読むことで、「本紀」「世家」「列伝」中の各国家や人物の横の繫がりが判り、歴史を立体的に把握できる。司馬遷の慧眼には、驚くばかりである。

また、必要に応じて、『史記會注考證』を参照してゐる。『史記會注考證』は、瀧川龜太郎が編纂した注釈書で、『史記』本文と『史記』の代表的な3つの注(南朝宋の裴駰の『史記集解』・唐の司馬貞の『史記索隠』・唐の張守節の『史記正義』)を収め、さらに諸注を参照して瀧川の考証を載せてゐる。日本のみならず、中国でも『史記』研究の基礎となつてをり、新釈漢文大系も『史記會注考證』を底本にしてゐる。小生が所持してゐるのは、上海古籍出版社による活字版である。

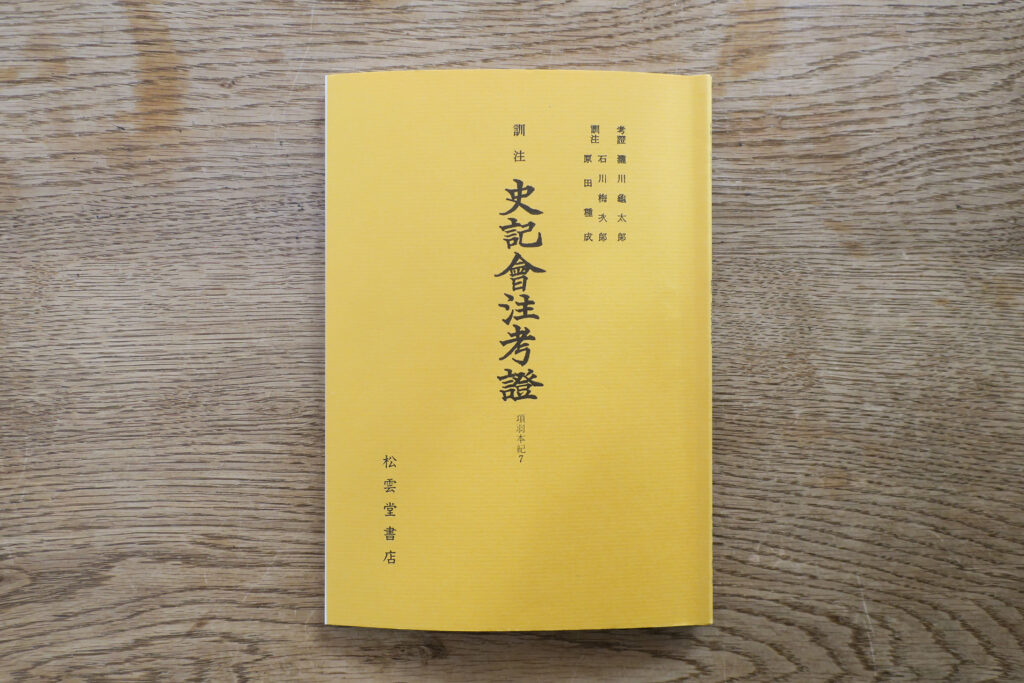

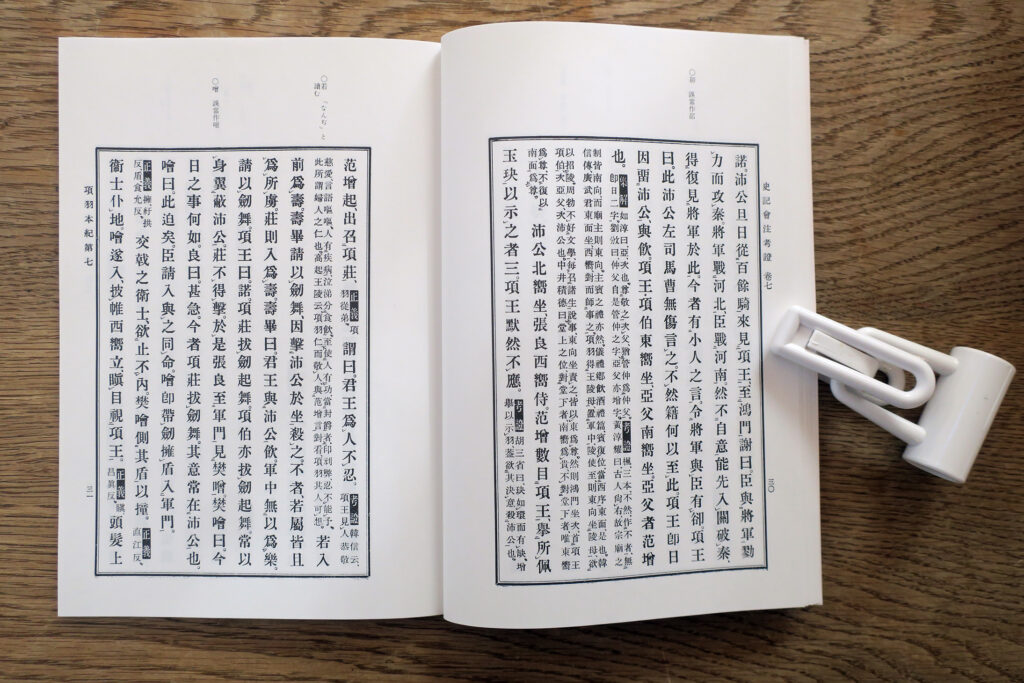

参考に、神保町の古書店「松雲堂書店」の刊行してゐる『訓注 史記會注考證』の写真を掲げる。『史記會注考證』の影印に、石川梅次郎・原田種成が返り点と頭注を付したものである。主に大学の漢文購読のテキストとして使はれるもので、『史記』の一部しか出てゐないけれど…。下の写真は、「項羽本紀」の有名な「鴻門之会」の場面である。大きな文字が『史記』本文で、小さな文字で2行に書かれてゐるのが「集解」「索隠」「正義」の注や瀧川の考証である。

『史記』を読んでゐて、苦労するのは、浅学菲才な小生は、中国古代の地理や人名に暗いことである。前者は、必要に応じて歴史地図(春秋時代や戦国時代の地図)を参照してゐる。小生は、とりあへず『社会人のための漢詩漢文小百科』(大修館書店)を使用してゐるが、地図が小さく細かな地名は載つてゐない。(新釈漢文大系の巻末にもあるが、同様である。)中国版の詳細な歴史地図もあるが、まだ入手できてゐない。(もつとも面倒臭いので、地名を一々確認してはゐないけれど…。)後者で困るのは、同名の諸侯等が大勢ゐることである。例へば、「桓公」は鄭にも魯にも斉にもゐるし、「昭王」は周にも楚にも燕にも秦にもゐる。本紀や世家の記事に他国の公位継承の記事も入つて来るので、混乱する。(一番の原因は、小生の記憶力の減退にあるのだけれど…。)

さて、頑張つて、次の『史記 六(世家 中)』を読まう。

コメント