2024.11.03

今日は、11時からの「11月文楽公演」第1部を観る。昨日は雨だつたが、今日は快晴で、地下鉄「日本橋駅」を出ると、「国立文楽劇場」と高速道路の間に青空が拡がる。

昨日から劇場ロビーで徳島県の物産展及び観光PRを行つてゐたが、今日は、徳島県立城北高等学校・民芸部の生徒による「阿波人形浄瑠璃」(三番叟)の実演があつた。「阿波人形浄瑠璃」は、国の重要無形民俗文化財にも指定されてゐる徳島県の伝統芸能で、かつては各地の農村舞台で地元の神社の祭礼などの機会に上演されてゐたさうだ。緊張しながらも一所懸命に演じる高校生の姿が微笑ましい。

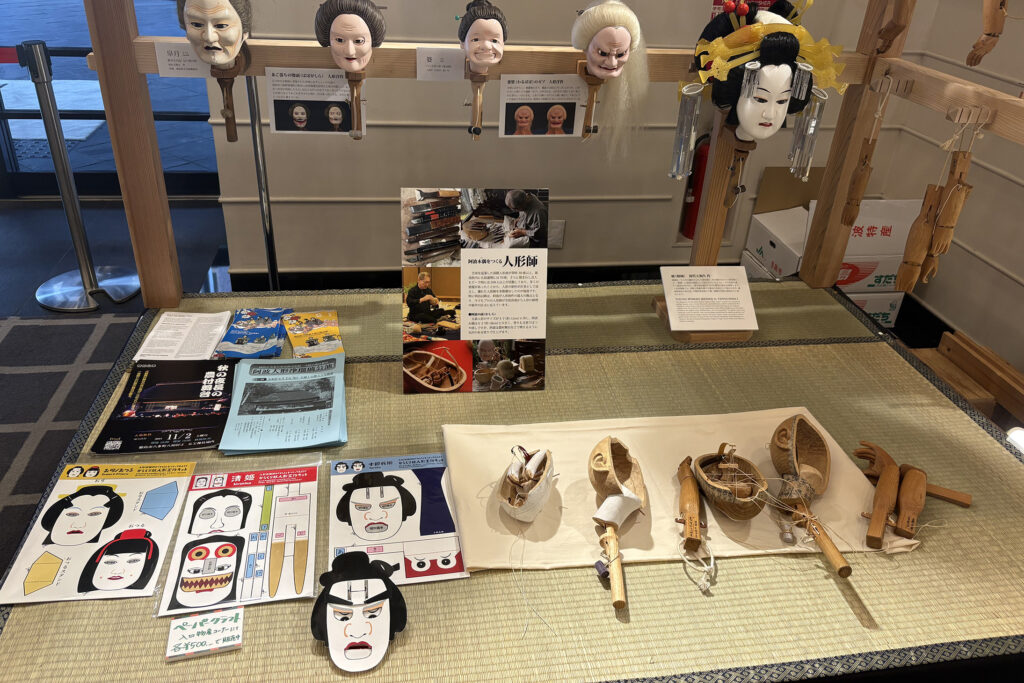

阿波人形浄瑠璃の人形やその頭も展示され、県の担当者の指導の下、頭を触らせてもらつた。頭の裏に5本の糸があるものがあり、それぞれの糸を引くことで目や眉や口などを動かすことができるのだが、糸を左手一本で使ひ分けるのはかなり大変である。(右手は人形の右手を操る。)

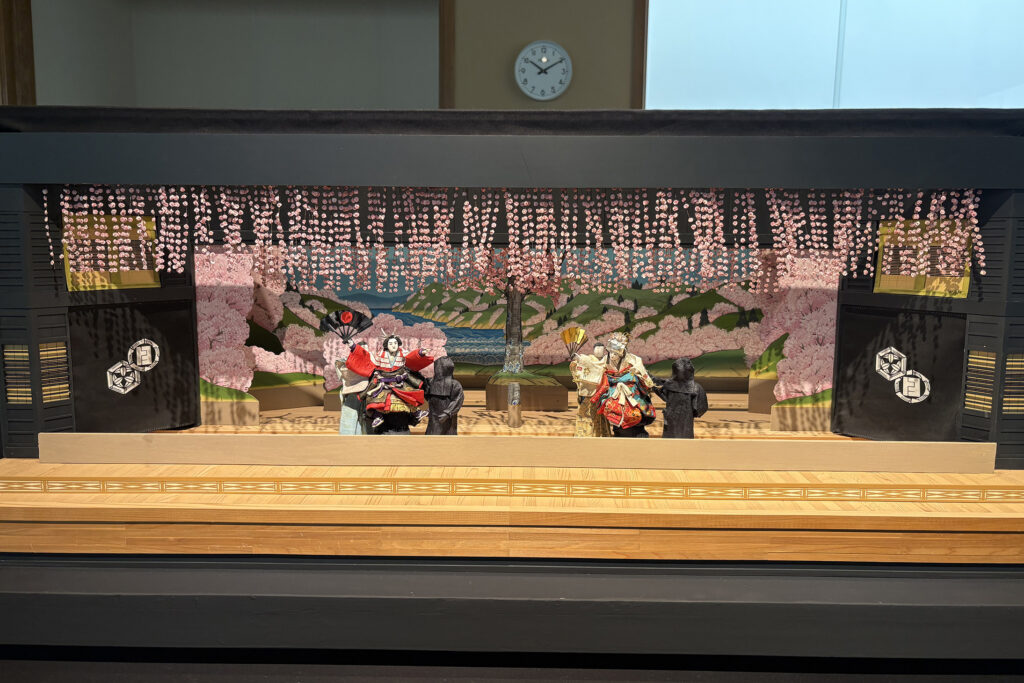

昨日と違ひ、今日は時間に余裕があるので、入場前に劇場内の「資料展示室」も覗く。さまざまな演目の上演中の写真やチラシなどの他、浄瑠璃人形や劇場・舞台の模型も展示されてゐる。

今日は、第1部で「仮名手本忠臣蔵」の「大序」「二段目」「三段目」「四段目」を観る。

「大序」「二段目」は若手中心の役割。「三段目」では、勘平役の桐竹勘十郎に加へ、人間国宝の吉田和男が塩谷判官の人形を遣ふ。見所は、「四段目」の「塩谷判官切腹の段」。殿中で高師直に斬り掛かつた塩冶判官に、切腹・領地没収の上意が申し渡される。判官は、切腹の前に一目大星由良助に会ひたいと到着を待ちわびるが、その願ひは叶はぬままつひに刀を腹に突き立てる。そこへやうやく由良助が駆け付けた。判官は、苦しい息の下「無念」と伝へ事切れた。(この判官切腹の場面では、太夫の語りと三味線の演奏を止め、人形の演技を注視させる。)由良助は、判官の形見の刀を手に、最期の言葉を嚙み締める。判官の亡骸は、泣き崩れる顔世御前と家臣達に付き添はれ、菩提寺光明寺へ向かふ。塩谷判官役の吉田和男に加へ、やはり人間国宝の吉田玉男が大星由良助の人形を遣ふ。この段は、緊迫感を保つために観客の出入りを止めるため「通さん場」と呼ばれる。

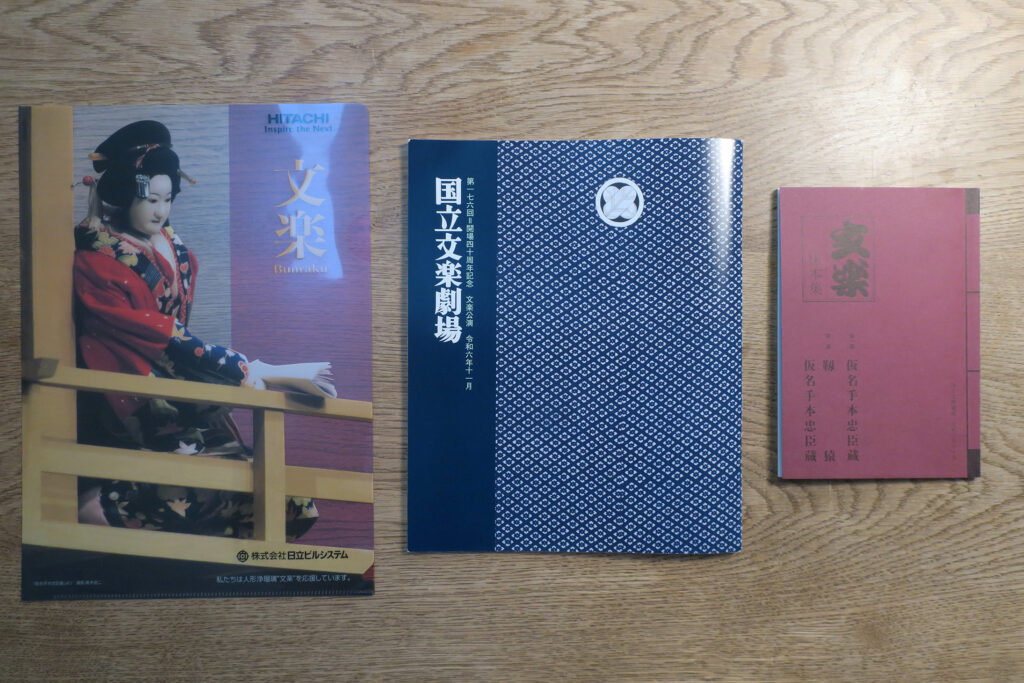

終演後、第1部・第2部両方を観た人には、クリアファイル(左)がプレゼントされた。真ん中は今公演のパンフレット、右は今公演の床本(脚本)集。

劇場の出口付近には、来年1月の「初春文楽公演」(「八段目」「九段目」を上演)の大きなポスターも飾られてゐた。やはり続きが観たくなる。

ところで、日本は、欧米に比べて文化や教育に対する公的資金からの支出が少ない。それでも「稼げない文楽は価値がない」「文楽がエンターテイメントになつてゐない」といつた批判をし、行政改革の掛け声の下、文楽などへの補助金を槍玉に挙げる向きもある。これは文楽に限らず、学問・芸術一般に共通する問題である。

勿論、演劇だけでなく美術や音楽などの芸術一般も普及の努力は必要である。しかし、学問や芸術の価値は競争原理(大衆に支持されるかどうか・企業などの利益に貢献するかどうか)だけでは測れない。クラシックのコンサートで東京ドームを一杯にすることは難しいだらう。だからといつて、クラシックがポップスよりも劣つてゐるとは言へないはずだ。絵画を見たり音楽を聴いたりして、素朴に美しいと思つたり心地好さを感じたりすることは勿論あるし、それも価値のあることだが、モーツアルトやベートーベンの作品の奥深さを理解するには交響曲の構成や方法を知る必要がある。永井荷風も石川淳も『澁江抽齋』を森鷗外の最高傑作だと評価するが、これがエンターテイメント小説以上の読者を獲得することは無いだらう。小生も高校生の時に一読したが、まだその凄さ・面白さを十分に理解するには至らなかつた。NHKの大河ドラマ『光る君へ』の影響で、今ちよつとした『源氏物語』ブームだが、『源氏物語』を原文で読むことができる人はさう多くない。古語や平安時代の文化についての知識が必要だからである。芸術作品を享受するには、こちらにも教養や経験が必要な場合がある。それを自分が理解できないからといつて否定するのは、傲慢でしかない。今、さまざまな分野で職人の継承者がゐないことが問題になつてゐるが、文楽の技芸員などの技術も一度絶えてしまつたら二度と復活できない。人類の貴重な文化遺産を守り、後世に伝へるのも現代の我々の責務である。

コメント