2025.03.05

東銀座に行く。「歌舞伎座」で「三月大歌舞伎」の夜の部を観るためである。

天気が好ければ、久しぶりに銀座をぶらぶらしようと思つたが、あいにく東京は昨日今シーズン初の積雪があり、今日も朝から冷たい雨が降り続いてゐる。「銀ブラ」は諦めた。

地下鉄「東銀座駅」は、「歌舞伎座」地下の「木挽町広場」に直結してゐる。「木挽町広場」には、ブロマイド(上演中の舞台写真)や歌舞伎グッズ・和雑貨・弁当などの売店が建ち並んでゐる。

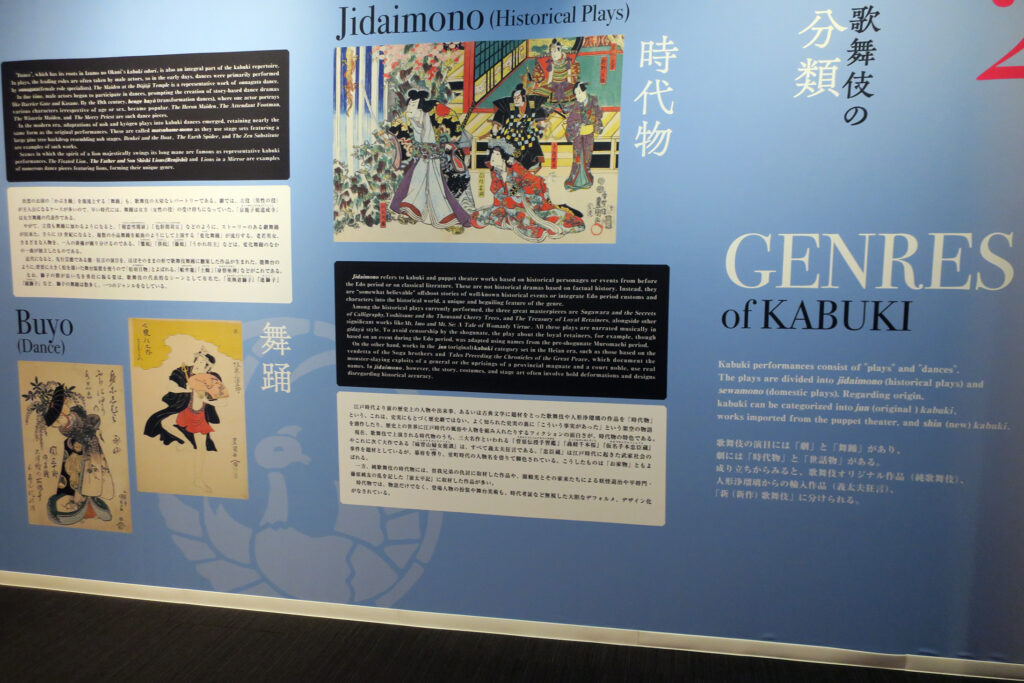

開演まではまだ時間があるので、隣接する「歌舞伎座タワー」の5階にある「歌舞伎座ギャラリー」を覗いてみる。歌舞伎についての初心者向けの説明がある。日本語と並んで英語での説明もある。喫茶「寿月堂」などもある。小さな屋上庭園もあるが、雨なので誰もゐない。

小雨が降つてゐるが、歌舞伎座周辺を少し歩いてみることにする。

近くには「東京劇場(東劇)」や「新橋演舞場」などもある。

「歌舞伎座」の南東の「萬年橋」の傍らには「築地川銀座公園」がある。小さな公園だが、背広姿の男性が頻繁に(女性もたまに)公園に入つてゆくので、よく見ると公演内に喫煙所があつた。

「歌舞伎座」横の「木挽町通り」や「木挽町仲通り」には、行列のできる人気店や老舗と思はれる店(小生は不案内だが)が建ち並んでゐる。(写真は、他人の顔を写さないやうに、行列が切れた時を見計らつて写した。)路地にも懐かしい佇まひの小さな店がたくさんある。

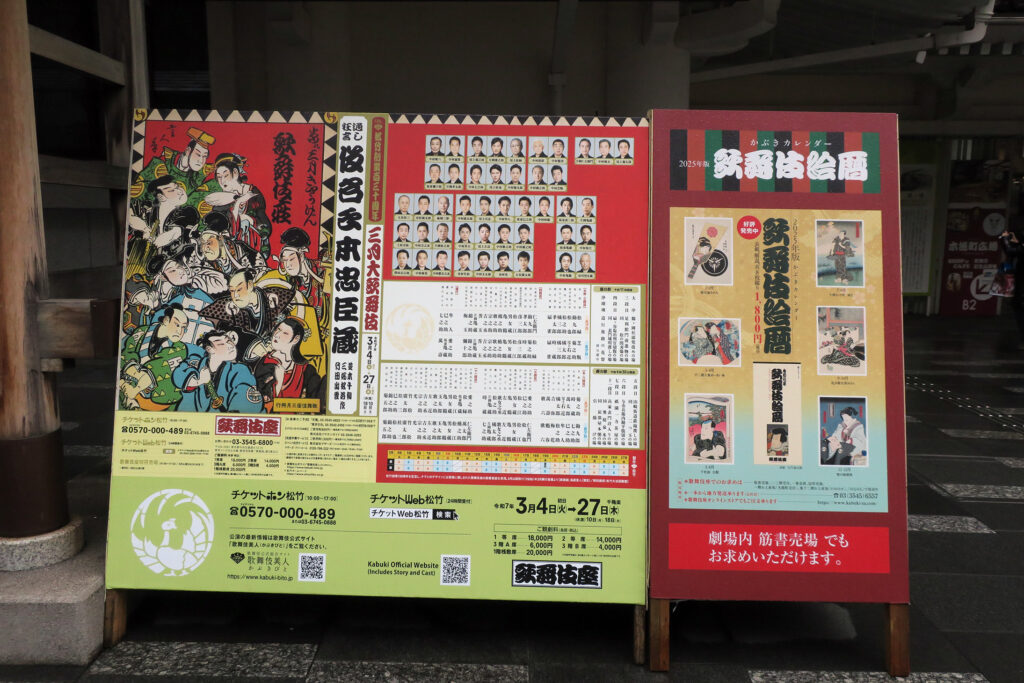

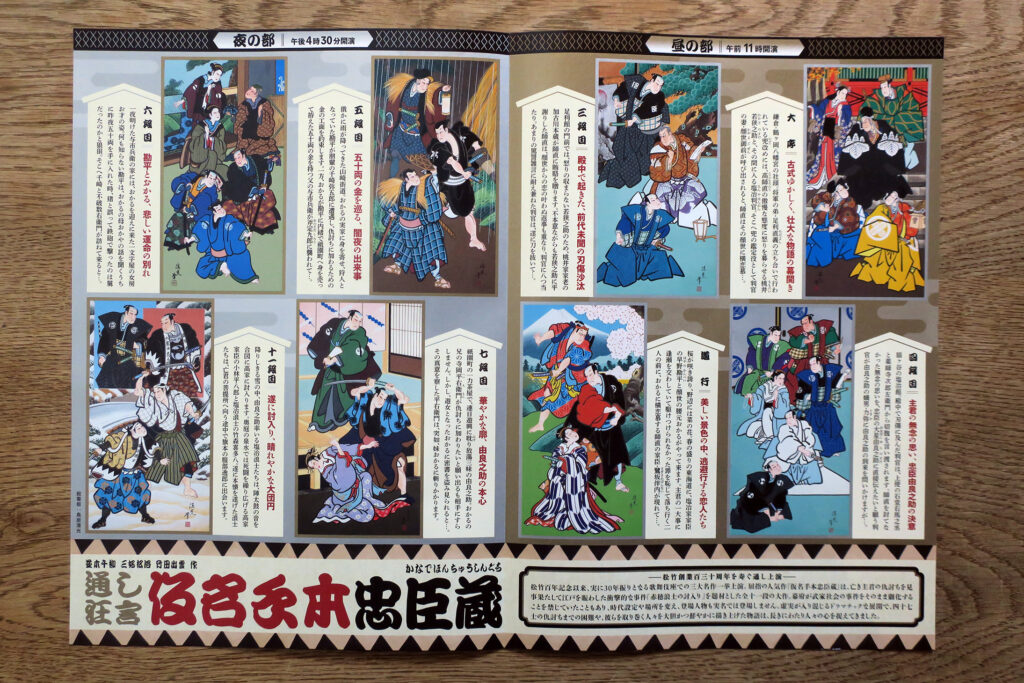

開場時間が近付いたので「歌舞伎座」に戻る。入口脇には、「三月大歌舞伎」の「立て看板」や「芝居絵」がある。(下の写真は、昼の部の「芝居絵」。)

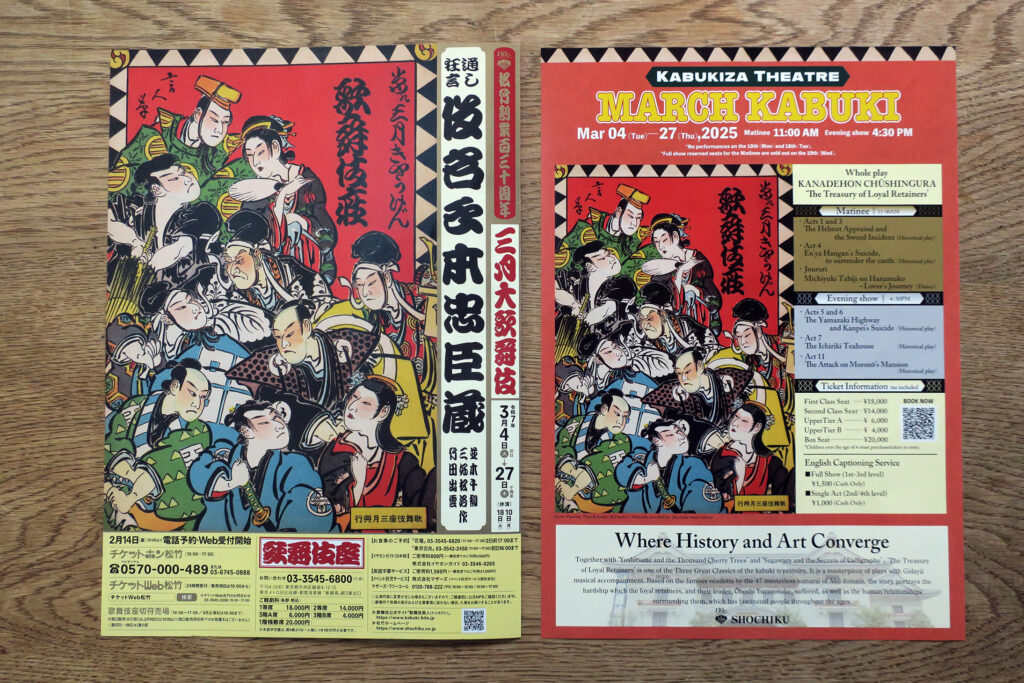

「三月大歌舞伎」の演目は、「通し狂言 仮名手本忠臣蔵」。「通し狂言」といつても一部省略する段はあるが(主として大石由良之助の息子・力弥と加古川本蔵の娘・小浪の恋の部分が省略されてゐる)、「昼の部」と「夜の部」とで「忠臣蔵」全体を通して上演する。ダブルキャストで、「昼の部」は、「Aプロ」では、高師直を尾上松緑、塩冶判官を中村勘九郎、大星由良之助を片岡仁左衛門、早野勘平を中村隼人が演じ、「Bプロ」では、高師直を中村芝翫、塩冶判官を尾上菊之助、大星由良之助を尾上松緑、早野勘平を片岡愛之助が演じる。「夜の部」は、「Aプロ」では、早野勘平を尾上菊之助、女房おかるを中村時蔵、大星由良之助を片岡愛之助、寺岡平右衛門を板東巳之助が演じ、「Bプロ」では、早野勘平を中村勘九郎、女房おかるを中村七之助、大星由良之助を片岡仁左衛門、寺岡平右衛門を尾上松也が演じる。やはり重要無形文化財保持者(人間国宝)・片岡仁左衛門の出るプログラムが人気で、ほとんどの日程ですでにチケットは売り切れてゐる。小生が今日も観るのも、勿論「夜の部」の「Bプロ」。

折角の「通し狂言」なので通しで観たいところだが、最近文楽の「仮名手本忠臣蔵」の通し狂言を観たこともあり(途中までだが)、今回は「夜の部」だけにした。

「夜の部」は、五段目「山崎街道鉄砲渡しの場」「山崎街道二つ玉の場」、六段目「与市兵衛内勘平腹切の場」、七段目「祇園一力茶屋の場」、十一段目「高家表門討入りの場」「高家奥庭泉水の場」「高家炭部屋本懐の場」「引揚げの場」。(ちなみに「昼の部」は、大序「鶴ヶ岡社頭兜改めの場」、三段目「足利館門前進物の場」「足利館松の間刃傷の場」、四段目「扇ヶ谷塩冶判官切腹の場」「扇ヶ谷表門城明渡しの場」、浄瑠璃「道行旅路の花婿」。)

省略された八段目と九段目は、今年1月に文楽で観た。文楽と歌舞伎では、脚本・演出に若干の違ひがある。また、文楽で上演した九段目「雪転かしの段」は歌舞伎ではあまり上演されない。十段目も、歌舞伎ではほとんど上演されない。逆に、今日上演される十一段目の中の一連の討入りの場は、歌舞伎では時々は上演されるが、文楽では上演されない。

今日の見せ場の一つは、六段目「与市兵衛内勘平腹切の場」。勘平は、舅の与市兵衛を殺して五十両を奪つた斧定九郎を猪と間違へて鉄砲で撃ち殺したのだが、舅を撃つたと思ひ込み、同じやうに誤解した姑や塩谷家の家臣に責められ、切腹する。もう一つの見せ場は、七段目「祇園一力茶屋の場」。大星由良之助が敵の目を欺くため、京の祇園の遊郭で遊び呆けてゐるといふ「忠臣蔵」の物語ではお馴染みの場面。遊女となつてこの茶屋にゐる勘平の女房おかるは、由良之助が読んでゐた密書を覗き見てしまふ。口封じにおかるを殺さうといふ由良之助の真意を察したおかるの兄・平右衛門は、勘平の死を告げておかるを殺さうとし、由良之助に忠義の心を認められる。大星由良之助の物語と勘平・おかるの物語がこの段で繋がるのだ。

歌舞伎が文楽と大きく違ふのは、やはり役者を見せる演出をするところだらう。(笑ひを取る演出もある。)今回の上演でも、勘平や平右衛門の登場場面は長く、二人を演じる役者は何度も見得を切る。大星由良之助は重鎮が演じることが多いが、早野勘平や平右衛門中堅や若手の人気役者が演じることが多いので、観客も贔屓の役者がじつくり見られるのは嬉しいに違ひない。ただ、小生には、勘平や平右衛門の場面はしつこく感じられ、文楽の方が余計な演出が無く脚本をストレートに伝へてゐて抽象度が高く、好ましい。勿論、それは小生の好みであり、名優が演じる歌舞伎は強い共感を誘ふだらう。片岡仁左衛門は、さすがに声は若い頃の張りは失はれたやうに思はれるが、凜々しさと色気を兼ね備へた名優であり、彼が登場すると、劇場は独特の空気感に包まれる。いづれにせよ「仮名手本忠臣蔵」は名作である。

閉演は、午後9時過ぎ。「歌舞伎座」を出ると、入口の周囲や芝居絵の上の提灯にも明かりが灯されてゐた。(下の写真は、夜の部の「芝居絵」。)これから1時間半ほど掛けて帰宅する。

コメント