2024.12.07

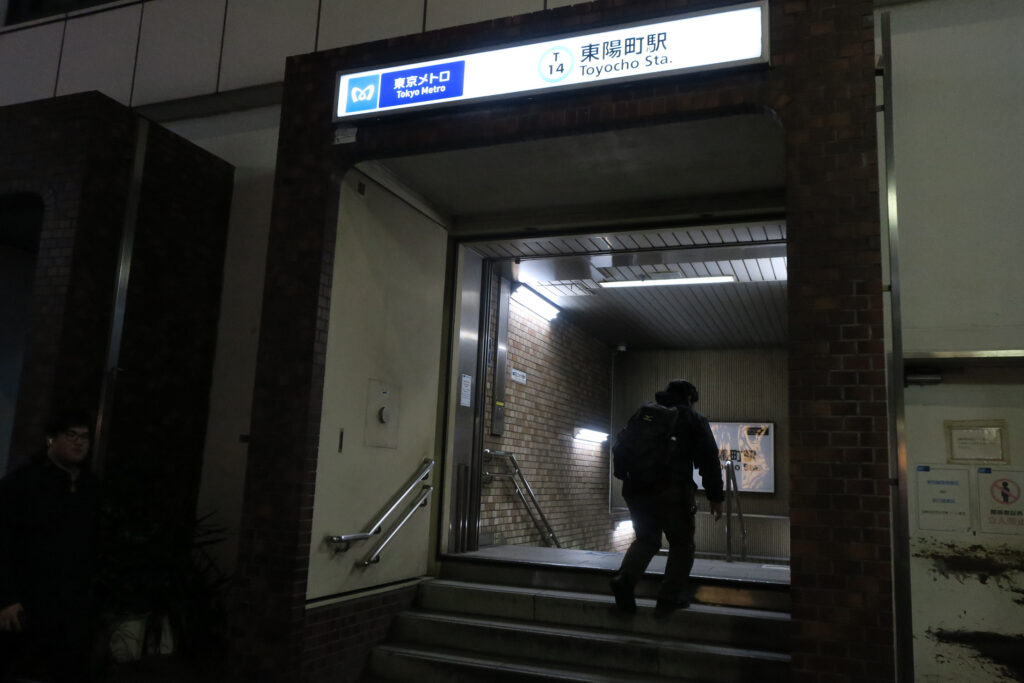

「12月文楽公演」の第3部を観るために東陽町再訪。

17時を過ぎると、もう暗い。2番出口を出ると、すぐ近くに「文教堂書店」がある。ちょつと覗いてみる。オフィスビルの1階の一部で、かなり広いスペースだが、100円ショップ「DAISO」と共用である。

第3部は18時45分からなので、軽く夕食を取らうと思ひ、ホテル「相鉄フレッサイン」1階のカフェ「PRONTO」に入る。昼食が遅い時間だつたので、スウィーツとカフェオレで済ます。

文楽の会場は、5日と同じ「江東区文化センター」。

第3部の演目は、「曾根崎心中」。上演時間は短めで、幕間の休憩は無い。

「曾根崎心中」は、近松門左衛門の世話物(心中物)の代表作。

醤油屋の手代徳兵衛は、天満屋の遊女お初と将来を誓ひ合ふ仲だつた。しかし、徳兵衛は友人の九平次に大金を騙し取られる。悔しがる徳兵衛は、自分の潔白を証明するため、命を絶つことを決心する。その夜、お初は人目を忍んで徳兵衛を天満屋の縁の下に引き入れる。そこへ九平次がやつて来て、自分が騙したにも関はらず徳兵衛に非があると言ひふらす。お初は、縁の下に隠れてゐる徳兵衛に足で覚悟を問ひ掛けると、徳兵衛はお初の足を自分の喉に当てて死を覚悟してゐることを伝へる。お初も徳兵衛とともに命を絶つことを決意し、星が輝く中、二人は天満屋を抜け出して天神の森へと向かふのだつた。…

人形浄瑠璃では通常は女役の人形には足を付けないのだが、この段では、徳兵衛が心中の決意を伝へるためにお初の足を取るので、女役の人形に足を付けて見せるといふ演出がなされる。徳兵衛の主遣ひは、人間国宝(重要無形文化財保持者)・吉田玉男。やはり、その人形の扱ひはすばらしい。

人形浄瑠璃の演目は、よく知られた伝説や人物を描く「時代物」(歴史物)が中心であつたが、近松は、同時代の心中事件といふ俗世の物語を持ち込み「世話物」といふ新しいジャンルを創り上げたが、「曾根崎心中」が最初の世話物とされる。上演は大成功を収めたが、その後は上演が禁じられたりして長く伝承が絶えてゐたが、歌舞伎狂言作者の宇野信夫が脚色を加へて、1953年(昭和28年)にまづ歌舞伎で復活した。人形浄瑠璃では、1955年(昭和30年)に野澤松之輔の脚色・作曲(原曲は失はれてゐた)で復活公演が行はれた。以来、現代の人形浄瑠璃文楽を代表する人気演目として定着してゐる。

ただ、現行の「曾根崎心中」は、冒頭の「観音廻り」の部分が省略されたり、道行も一部が省略・編集されるなど、原作から改変がなされてゐる。確かに、全体も短いので通しで上演しやすく、すぐに本筋から始まり、編集された道行きの場面もテンポ好く、人気演目なのも頷ける。しかし、原作の近松の道行では、徳兵衛が愛しいお初を刺し殺さうとして逡巡する様子や心中の悲惨さがよりリアルに描かれ、一層胸に迫るものがある。芸術には、時代によつて変はらない普遍的な真実とその真実を表現するために時代に応じて変化してゆくべきところとがある。いはゆる〝不易流行〟である。その見極めは難しいが、小生は、原作のままの上演も観てみたい気がする。

コメント