2025.04.13

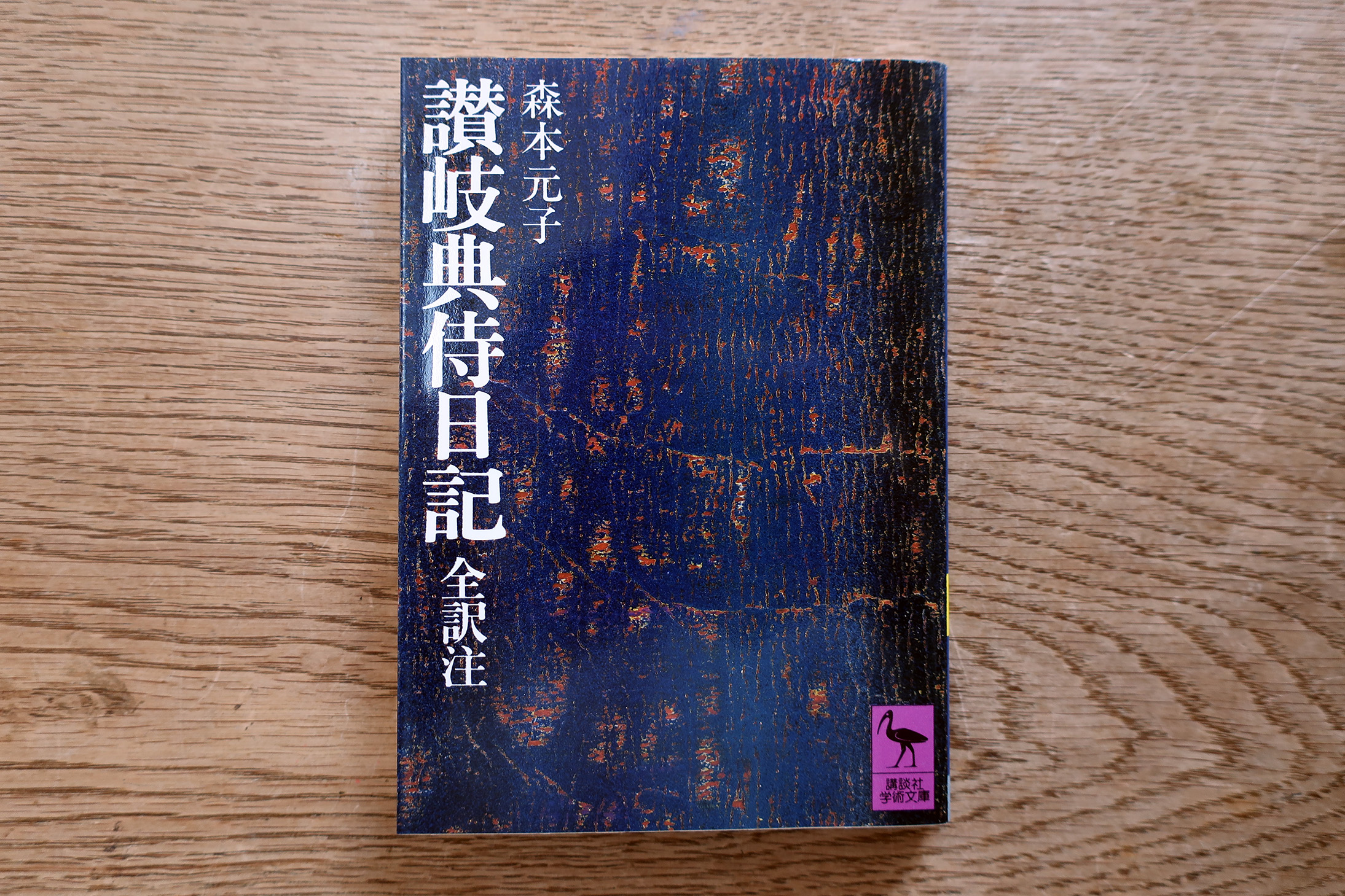

森本元子 訳注『讃岐典侍日記 全訳注』(講談社学術文庫)読了。

小生、平安・鎌倉の女流日記はそこそこ読んだが、この『讃岐典侍日記』は何となく読まずに今まで来てしまつた。読み終はつて、もつと早く読めばよかつたと思つた。

作者の讃岐典侍は、堀河天皇の寵愛を受けた典侍・藤原長子(藤原顕綱の女)。作者が鳥羽天皇の即位の式典に際し褰帳の役(即位式で高御座の帳を上げ下ろす役)を務めたことが日記に記されてゐるが、それが『天祚礼祀職掌録』の記事と合致することから、実名が判る稀な例である。(平安時代の女性は、皇族や天皇の后妃以外は公の記録に名が記されることが少ないので、日記の作者などもほとんどの場合実名が判らない。だから多くの場合は「菅原孝標の女」とか「清少納言」とか、親族の男性の名を用ゐて呼んだり女房名で呼んだりするしかない。)ちなみに作者は、『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱の母の曾孫。

「典侍(ないしのすけ)」は、内侍司の次官(長官は「尚侍(ないしのかみ)」)で、天皇の秘書的な役割を持つが、尚侍も典侍も天皇の寵愛を受けることがあつた。

現存する『讃岐典侍日記』は、上下2巻。(鎌倉時代の『本朝書籍目録』では3巻となつてゐるので、中巻あるいは本来の下巻が失はれたとする説もある。)上巻は、堀河帝の発病から崩御までの様子が、側近くに仕へ献身的に看病した作者によつて詳細に述べられてゐる。下巻は、堀河帝崩御から1年が経ち、堀川帝の子である幼い(5歳)鳥羽帝のもとに再出仕した作者が1年間の月々の行事に臨みながら堀川帝を追慕する心情が描かれてゐる。

最近は、高校の2・3年の「古典」の教科書にさまざまな文章が教材として採られるやうになり、『讃岐典侍日記』も載るやうになつたが、小生は、授業で扱つたことは無い。しかし、嘉承三年(1108)九月の次の記事は、読んだ覚えがあつた。おそらく入試問題か副教材のワークブックで読んだのだらうと思はれる。

作者が、故堀河院が作者のために自ら経を清書してくれたことを思ひ出して感慨に耽つてゐると、幼い鳥羽帝がやつて来て「僕を抱いて、襖の絵を見せてくれ」とおつしやる。作者は、帝に朝餉の間の襖の絵を見せて廻るうちに、故堀河院が夜御殿の壁に貼つておいた笛の楽譜の貼り痕があるのを見つけて、涙がこぼれる場面。

悲しくて袖を顔に押しあつるを、あやしげに御覧ずれば、心得させまゐらせじとて、さりげなくもてなしつつ、

「あくびをせられて、かく目に涙の浮きたる」と申せば、

「皆知りてさぶらふ」

と仰せらるるに、あはれにもかたじけなくもおぼえさせたまへば、

「いかに知らせたまへるぞ」と申せば、

「ほ文字のり文字のこと、思ひ出たるなめり」

と仰せらるるは、「堀河院の御ことと、よく心得させたまへる」と思ふもうつくしくて、あはれも覚めぬる心地してぞ笑まるる。【現代語訳】

私が悲しくてこぼれる涙を拭かうと袖を顔に押し当てるのを、帝が怪しげに御覧になるので、「お気づかせすまい」と思つて、さりげなくよそほひながら、

「ついあくびが出てしまひ、このやうに目に涙が浮かびました」と申し上げると、

「みんな知つてゐます」

とおつしやるので、感慨深くも畏れ多くも思はれますので、

「どのやうに御存じでいらつしやるのですか」と申し上げると、

「ほ文字のり文字のことを、思ひ出したのであらう」

とおつしやるのは、「私が考へてゐるのが堀河院のことと、よく御存じでいらつしやる」と思ふにつけてもかはいらしくて、悲しみも覚めてしまふ心地がして思はず微笑まれる。

幼帝の一言で、作者の悲しみが一時的にしろ慰められる美しい場面である。(現代語訳は、森本の訳を参考にし、小生が主語を補ふなどして訳し直した。)

『讃岐典侍日記』は、天皇の闘病・崩御の有様を身近に仕へた者が詳細に記録したものとして貴重だが、それ以上に、愛し愛された人の死に直面し、その愛する人への追慕の情を切々と描いた一人の女性の魂の記録として、もつと広く読まれてほしい作品である。

コメント