2025.02.22

水道橋・後楽園界隈に行く。「文京シビックセンター」で行はれる「2月文楽公演」を観るためである。

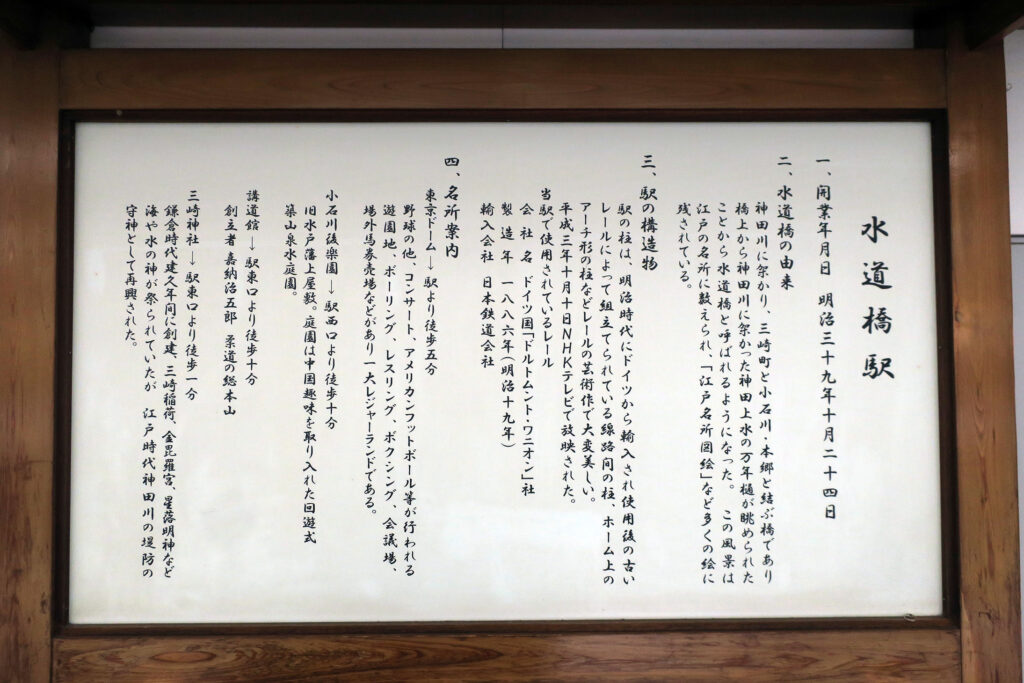

駅のホームに水道橋といふ地名の由来など水道橋駅の案内の書かれたパネルがある。

昼食は、水道橋駅西口前のホテル「sequence SUIDOBASHI」の1階にあるカフェ「KANPAI TERRACE」でランチの「ハンバーグ ドリンクバー付き」。

中央線・総武線は、市ヶ谷から御茶ノ水を過ぎるあたりまで神田川と並行して走つてゐる。

水道橋西口の北には、すぐに「東京ドーム」がある。今夜は、「The Millennium Eve 2025」と題して「LUNA SEA」と「GLAY」のライブがあるやうだ。

「東京ドーム」の西側に「小石川後楽園」がある。「小石川後楽園」は、江戸時代初期に、水戸徳川家の江戸上屋敷内に作られた、池を中心にした回遊式築山泉水日本庭園。国の特別史跡及び特別名勝に指定されてゐる。ちやうど梅が見頃だつた。

東京ドームの北には、入園無料で1台から乗物に乗れる「東京ドームアトラクションズ」(旧後楽園遊園地)と天然温泉スパ「LaQua」がある。

今日の文楽公演の会場「文京シビックホール」は、「LaQua 」の隣の「文京シビックセンター」内にある。その25階の「展望ラウンジ」は、無料で公開されてゐる。(「文京シビックセンター」改修工事のため、2025年3月1日(土)以降閉鎖されるさうだ。)。

公演までまだ時間があるので、「東京大学小石川植物園」に行くことにする。

「文京シビックセンター」の前の都道436号(千川通り)を北に進むと、「蒟蒻閻魔(源覚寺)」がある。老婆の眼病を閻魔大王が自身の右眼を与へて治し、老婆は感謝して好物の「こんにゃく」を断つて供へ続けたことから「蒟蒻閻魔」と呼ばれるやうになつたといふ。確かに、祀られてゐる閻魔大王の木像は片眼が潰れてゐた。夏目漱石の『こころ』にも「蒟蒻閻魔」は登場する。

「蒟蒻閻魔」のすぐ近くに「大亞堂書店」といふ懐かしい感じの古書店があつた。その先には「えんま通り商店街」が延びてゐる。

「えんま通り商店街」を歩いて行くと、その先に「岡埜荘(茶寮岡埜)」があり、その傍らには和菓子司「岡埜栄泉」がある。「岡埜栄泉」は、豆大福が名物で、他に来福最中・来福どら焼(紅白餅と栗入り)が評判だといふ。(確かに豆大福は、餅が柔らかく、餡も上品な甘さで美味しかつた。)

さらに数分歩くと「東京大学小石川植物園」に着いた。「小石川植物園」は、元々は江戸幕府によつて開園された「小石川御薬園」であった。現在は「東京大学大学院理学系研究科」の附属施設になつてゐる。園内にはさまざまな植物が植ゑられてをり、梅林の梅が見頃だつた。また、東京大学医学部の前身「旧東京医学校本館」(重要文化財)が移築されてゐる。植物園本館(非公開)の入口には、牧野富太郎の「雑草といふ草はない」といふ旨の言葉が掲げられてゐた。

少し早めに「文京シビックセンター」に戻り、1階の「CAFE de CRIE」で「トーストサンドBLT」を食べる。18時開演(21時頃終演予定)で、途中の休憩は10分間しかないためである。

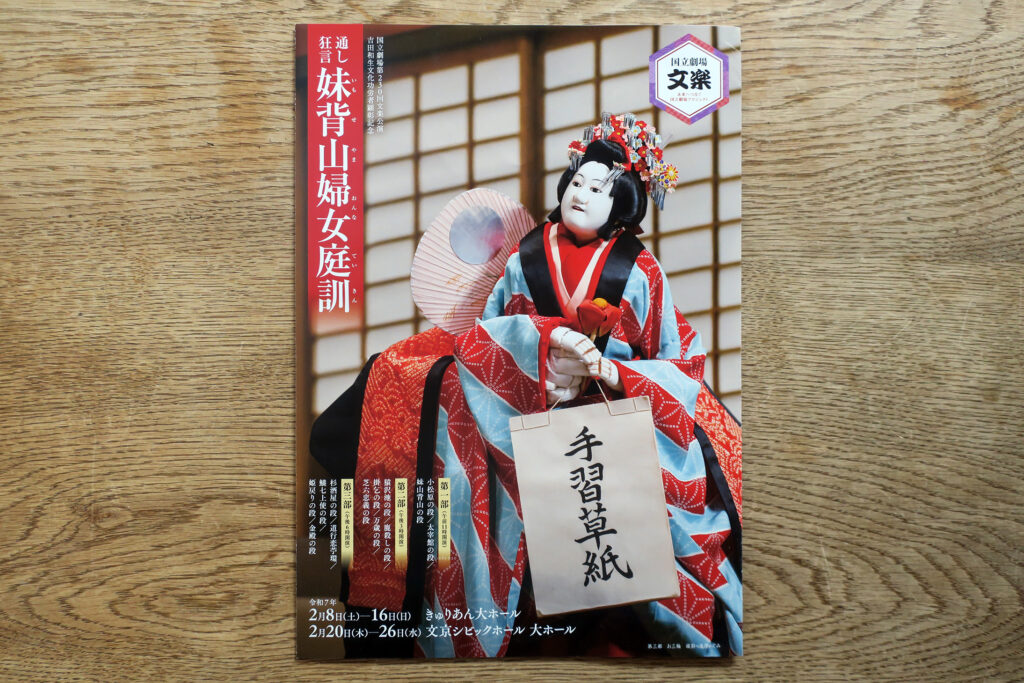

「2月文楽公演」の演目は、「妹背山婦女庭訓」(通し狂言)。2月8日(土)に第一部・第二部を観たが、今日は続きの第三部を観る。(通し狂言といつても、一部省略はある。)

「妹背山婦女庭訓」(全五段)は、大化の改新を背景に、超人的な悪役・蘇我入鹿をいかに倒すかを軸に物語が展開する時代物だが、大和地方の風物や伝説を織り込みながら、対立する家の男女の悲恋や報はれない女の一途な恋心などが描かれる。見所と粗筋(複雑なのでかなり省略するが)を紹介しておく。

先日観た第一部・第二部の見所は、三段目「妹山背山の段」。大判事清澄の嫡子・久我之助と太宰後室定高の娘・雛鳥は、春日大社近くの小松原で出逢ひ、互ひの素性を知らぬまま恋に落ちる。だが、二人は対立する家の息子と娘だつた(初段「小松原の段」)。吉野川を挟んで建つ清澄と定高の山荘に、久我之助と雛鳥はゐた。互ひを想ひながらも言葉を交はすことは許されず、蘇我入鹿への出仕・入内をそれぞれ迫られてゐた。恋する相手を救ひ己の志を貫くため、久我之助は切腹し、雛鳥は母・定高に殺される。そして、清澄と定高は、互ひに相手の子の命を救はうとしたにも関はらず、すべて水の泡になつたことを知る(「妹山背山の段」)。

定高が娘の首を切る場面は、人形とは言ひながらショッキングである。また、通常太夫と三味線は上手(舞台向かつて右)にゐるが、この「妹山背山の段」では左右にゐて掛け合ひをし、舞台を立体的に盛り上げる。

今日の第三部の見所は、四段目「道行恋苧環の段」「金殿の段」。杉酒屋の隣にある求馬(実は藤原鎌足の息子・淡海)の家に美しい女(実は入鹿の妹・橘姫)が入つていく。帰つてきた酒屋の娘・お三輪は、丁稚の子太郎からそのことを聞き、恋人・求馬を呼び出して問ひ質す。求馬が女を春日大社の禰宜の妻だと言ひ繕ふと、安心したお三輪は、男の心が変はらないことを願つて苧環の糸を結び合はせるといふ七夕の風習を語り、求馬と苧環を取り交す。そこに橘姫が現れ、二人の女が求馬を奪ひ合ふ。お三輪の母が戻り大騒ぎになり、橘姫は帰つてゆく(「杉酒屋の段」)。橘姫は求馬への想ひに心を乱しながら走つてゆくが、姫が布留の社まで辿り着いた時に求馬が追ひ付く。お三輪も追ひ付き、女二人は求馬を挟んで再び言ひ合ひになる。夜明けを告げる鐘が鳴り、橘姫が立ち去らうとすると、求馬は女の振袖に苧環の糸を縫ひ付けて追ひかける。お三輪も求馬の着物の裾に白糸を付けて後を追はうとするが、糸は切れてしまふ(「道行恋苧環の段」)。入鹿の御殿に戻つた橘姫の振袖には赤い糸が付いてゐた。官女たちがそれを手繰ると、求馬が姿を現す。求馬は、女が入鹿の妹・橘姫だと知り、夫婦になりたければ入鹿の持つ叢雲の宝剣を盗み出してくるやうに迫る。橘姫は兄への恩と恋人への義理とに挟まれて涙するが、帝のためと剣を盗むことを承諾する(「姫戻りの段」)。お三輪もどうにか御殿へたどり着いた。現れた下女に、二十四、五の美しい男が来なかつたかと尋ねると、それは姫君の恋人で今宵祝言があると言ひ、それを聞いたお三輪は怒り狂ふ。集まつてきた官女たちに、お三輪は、寺子屋時代の友達を訪ねてきたと嘘をつく。しかし婿を見たいといふお三輪のただならぬ顔色に、求馬と関はりのある女と察した官女たちは、嫌がるお三輪に酌の稽古をさせ、四海波を謡はせ、馬子唄を歌はせてあざ笑ひ、取りすがるお三輪をさんざん嬲つて去つていつた。取り残されたお三輪は、男を取られた挙句に恥をかかされた妬みから身を震はせ憎悪の表情を浮かべて御殿の奥へ入らうとする。そこへやつて来た鱶七は、お三輪の袖を捉へ、お三輪の脇腹へ刀を突き立てる。お三輪は「殺さば殺せ、一念の、生き代はり死に代はり、恨みをはらさでおかうか。」と凄まじい形相で鱶七を睨みつける。しかし鱶七はお三輪を「高家の北の方」と讃へ、お三輪の命によつて入鹿を滅ぼす手立てが整ひ、想ふ男・藤原淡海の手柄になつたと告げる。なかなか子の出来ない蘇我蝦夷子が、博士に占はせて、妻に鹿の生き血を飲ませると、男子が生まれた。鹿の生血が胎内に入つて生まれた子なので「入鹿」と名付けた。そのため入鹿は「爪黒の牝鹿」と「疑着の相(嫉妬に狂つた時に表れる凄まじい悪相)ある女」の生き血を注いだ笛の音を聞くと、心を乱し正体を無くす…と語る。鱶七はお三輪の血潮を笛に注ぎ、この笛こそ入鹿を拉ぐ火串であると押し戴く。瀕死のお三輪は、賤しい自分が淡海と契つた果報を喜び、淡海のためになるなら死ぬことも嬉しいと言つて、苧環を抱きながら事切れた(「金殿の段」)。

桐竹勘十郎の操るお三輪の人形は、まるで生きてゐるかのやうだ。「娘」の首は、「八汐」「莫耶」(いづれも敵役の老女)と違ひ、眼や口が動く仕掛は無いが、首の角度と手の動き、体を微妙に震はせることで、困惑・嫉妬・憤怒といつた感情が観る者に伝はつてくる。人間国宝(重要無形文化財保持者)の名に相応しい巧みな技である。

ただ、「芝六忠義の段」で、芝六が己の覚悟を鎌足に示すために我が子・杉松を殺すのは、現代の理性的・論理的思考に慣れた小生には、理解できないけれど…。

コメント