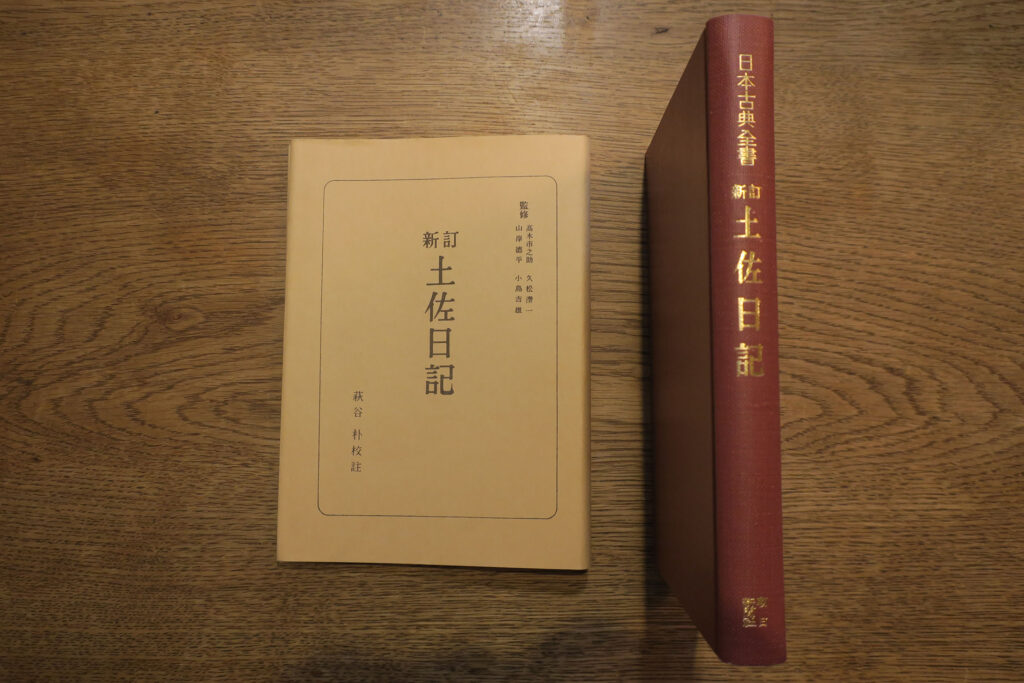

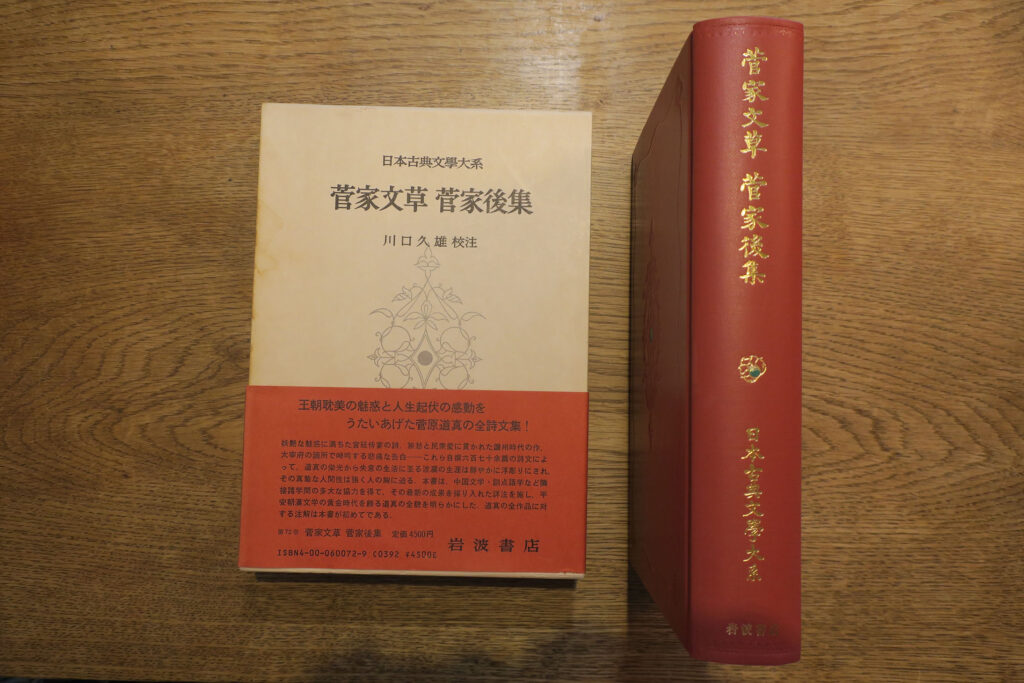

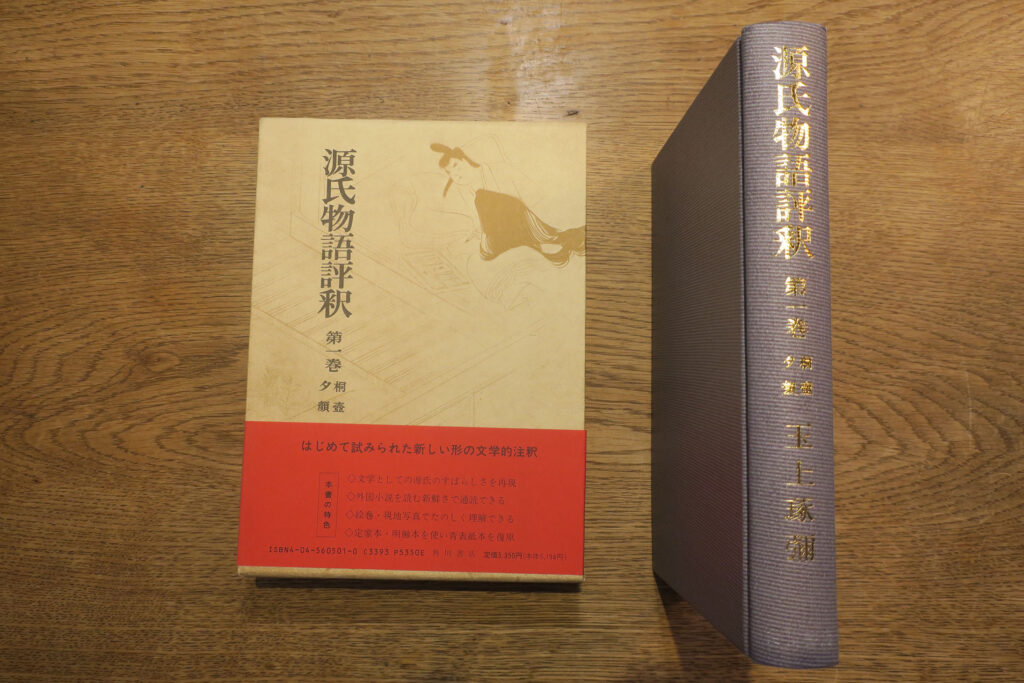

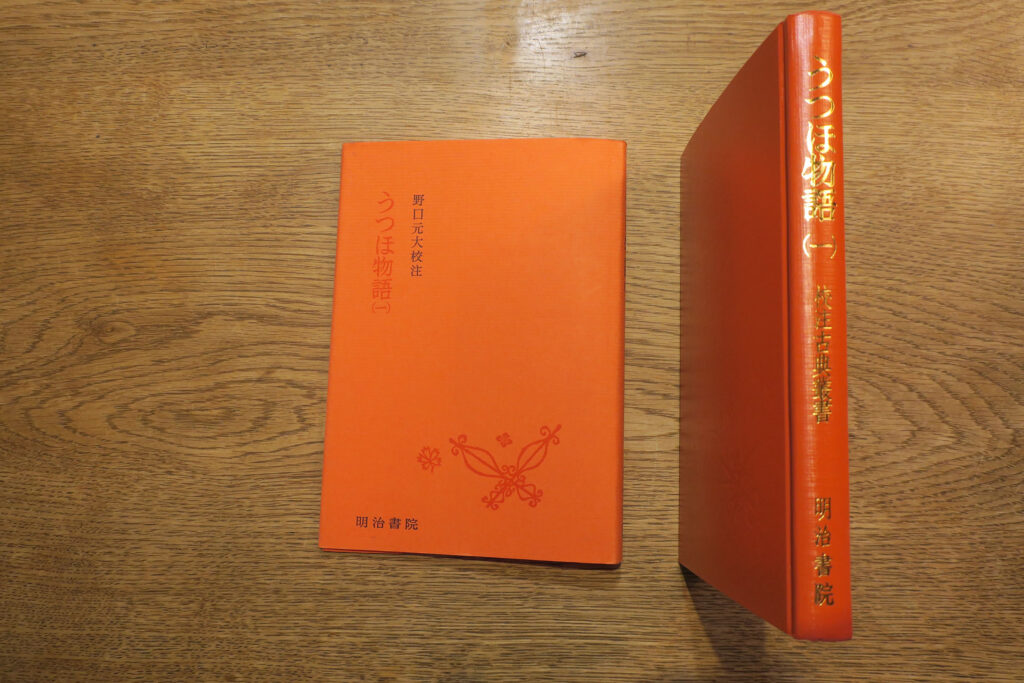

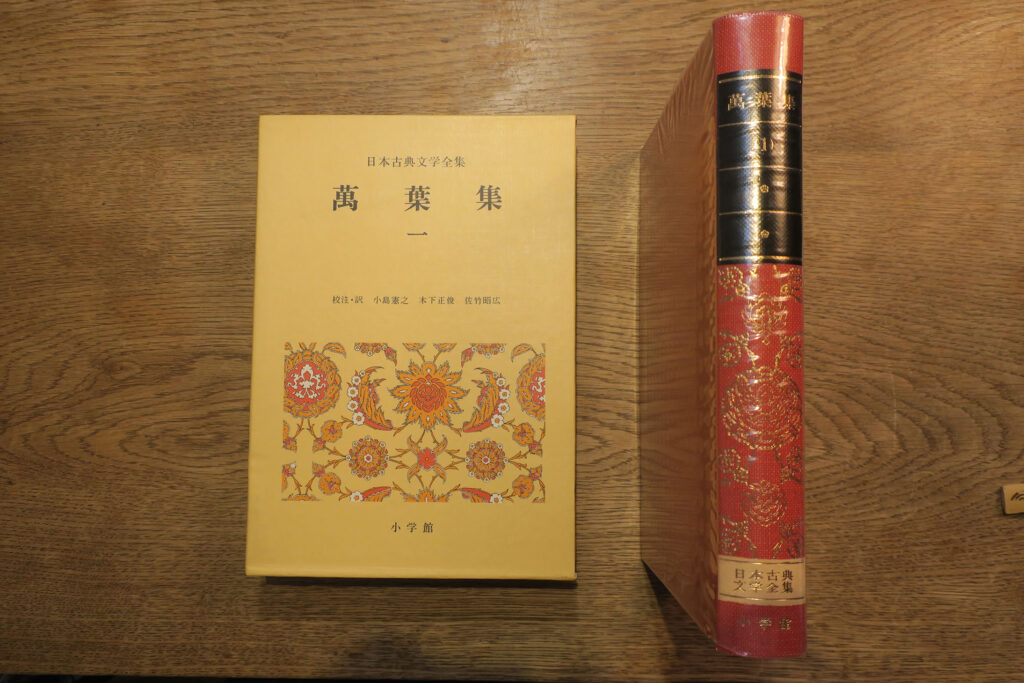

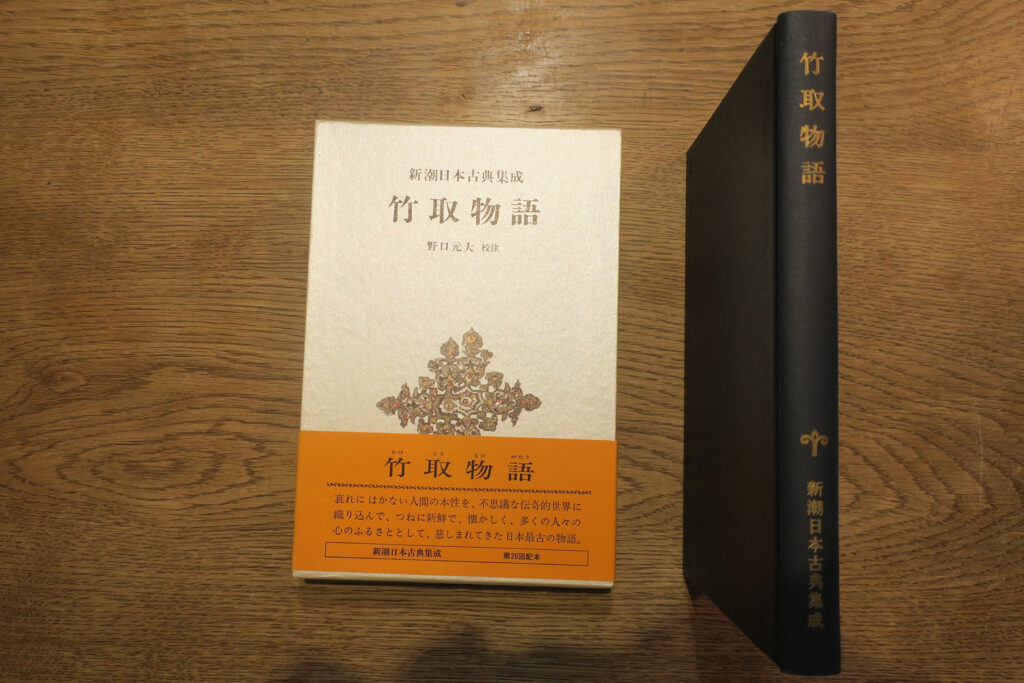

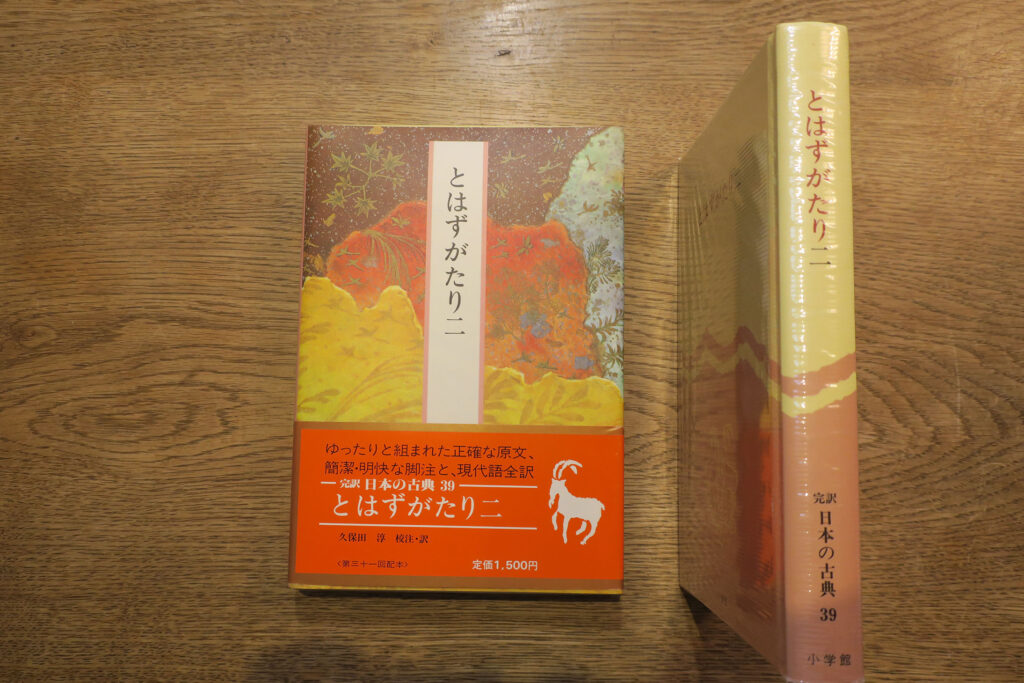

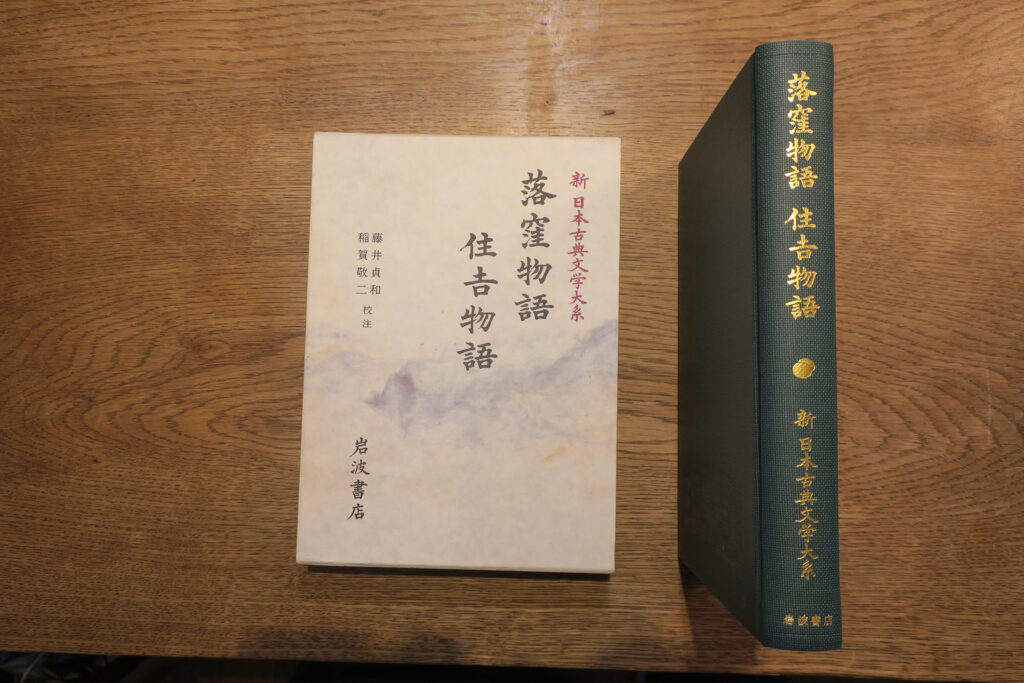

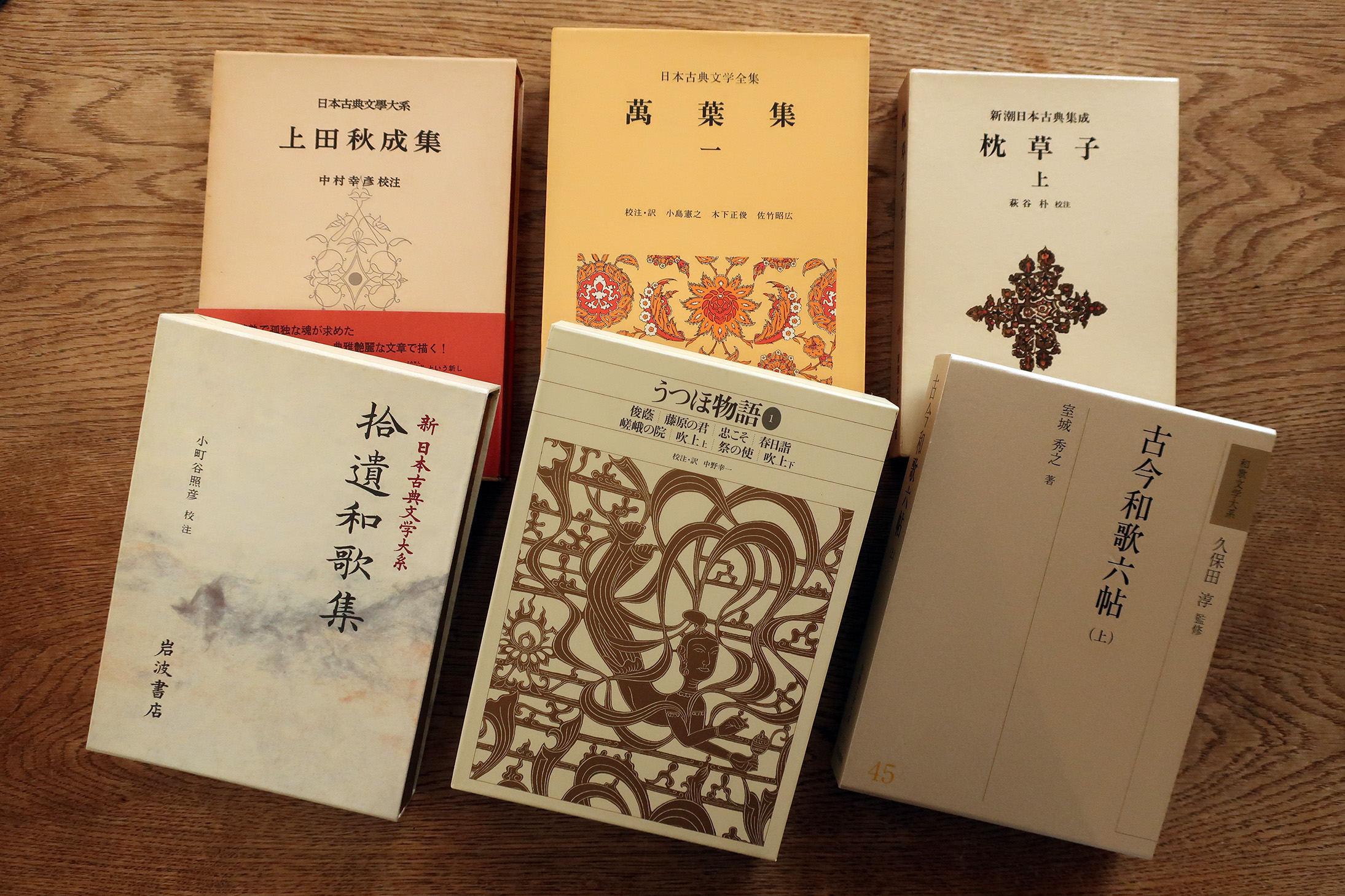

日頃から古典に親しんでゐる古典愛好家や日本文学科(国文学科)で古典を専攻した人には常識かもしれないが、国語の教員でも、近現代文学の専攻だつたり、日本文学の専攻ではなかつたりする人もゐるので、主な古典の注釈書の叢書を紹介しておかうと思ふ。括弧内はよく用ゐられる略称。書棚に並んでゐる時に見える背表紙と函またはカバーの写真を並べて載せておく。(写真は小生の蔵書から。)

「日本古典全書(全書)」(朝日新聞社)

1946年刊行開始。109冊(多分)。B6版。頭注を付し、判型も手頃な大きさで、岩波「旧大系」や小学館「全集」が普及するまで親しまれた。

「日本古典文學大系(旧大系)」(岩波書店)

1957年刊行開始。全100冊(第1期66冊、第2期34冊)。A5版。頭注形式。全体として注が優れてをり、広く普及した。公共の図書館や高校の図書室あるいは国語科準備室によく置かれた。先輩教師でも書斎に全巻揃ひで蔵してゐる人もゐた。(小生は、部屋も狭いし給料も廉いので、主要な作品から順に、大系に限らず定評のある注釈書を少しづつ揃へていつた。また、比較的廉価で場所を取らない文庫の注釈書はできるだけ買ふやうにした。)

「日本古典評釈・全注釈叢書(全注釈)」(角川書店)

1966年刊行開始。A5版。頭注形式ではなく、本文の後に、現代語訳、語釈等を付す。作品は限られるが、注が極めて詳細である。2000年代になつてからも久保田淳による「新古今和歌集全注釈」(全9冊)が刊行されてゐる。

「校注古典叢書」(明治書院)

1968年刊行開始。全52冊。B6版。体裁は「古典全書」に似てゐる。作品の数は、「全書」「大系」「全集」に比べると限られる。

「日本古典文学全集(旧全集)」(小学館)

1970年刊行開始。全51冊。頭注・本文・現代語訳の三段組形式。全文の現代語訳を付したのが画期的。岩波の「旧大系」と並んで、公共の図書館や高校の図書室によく置かれた。

現代語訳の無い注釈書では、注の付いた箇所しか解釈を提示してゐないことになる。作品の本文全体の解釈は全文の現代語に拠るしかない。その意味では、角川「全注釈」と小学館「全集」は、ぜひ参照したいものである。(文庫の注釈書も、大抵、現代語訳を付してゐる。)ただ、注と現代語訳の担当が別人の場合、時に注と訳で解釈が違ふ場合もある。

「日本古典集成(集成)」(新潮社)

1976年刊行開始。全82冊、別巻(「南総里見八犬伝」)12冊。四六版。現代語訳を、部分的に傍注の形でセピア色で付したところに特色がある。「旧大系」や「全集」に比べると、(当時としては)若い研究者を採用したり、ユニークな本文を採用したりしたものもある。

2014年から函を廃したカバー装で、新装版が刊行された。

「完訳日本の古典」(小学館)

1983年刊行開始。全60冊。四六版。「日本古典文学全集」の簡約版で、注が一部省略されたりしてゐる。需要の高い作品を中心に作品が絞られてゐるが、新たに収録された作品もある。

「新日本古典文学大系(新大系)」(岩波書店)

1989年刊行開始。全100冊、別巻5冊、総目録1冊。A5版。最新の研究成果を踏まへ、校注者を一新。近世を中心に新たに収録された作品も多い。八代集もすべてを収録した。(2001年より「新日本古典文学大系 明治編」も刊行される。)

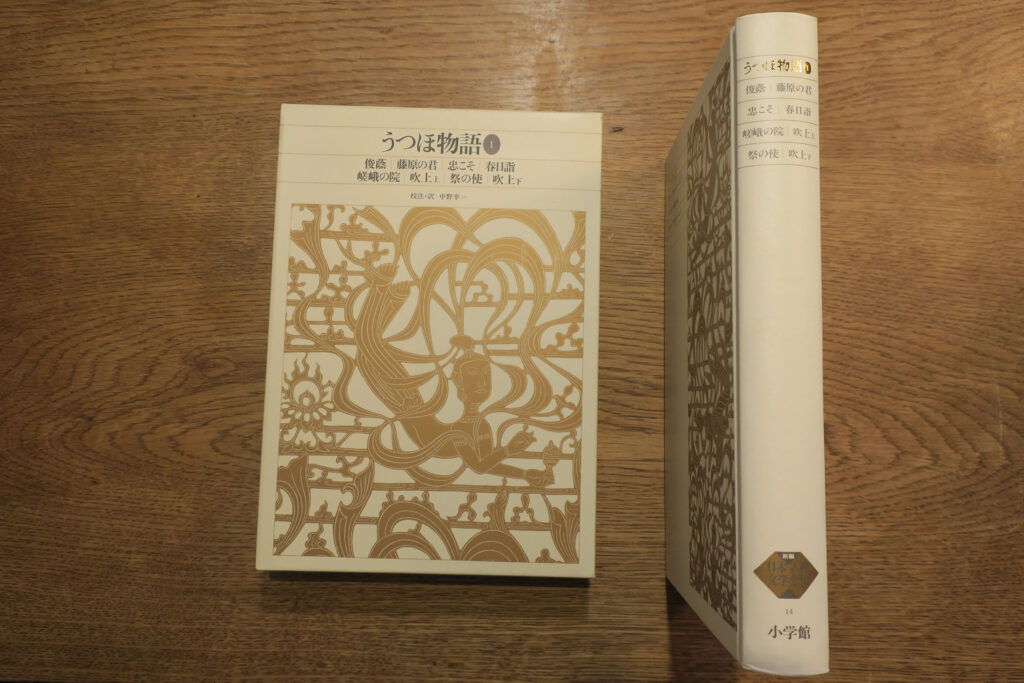

「新編日本古典文学全集(新編全集)」(小学館)

1994年刊行開始。全88冊。A5版。「日本古典文学全集」の増補改訂版。最新の研究成果を踏まへ、注を一新。新たに収録された作品も多い。

最近新装版が出た新潮「集成」や岩波「新大系」・小学館「新編全集」の一部以外は、品切れあるいはオンデマンド出版になつてしまつてゐるものが多い。ただし、岩波「旧大系」「新大系」や小学館「全集」「新編全集」は、公共の図書館や高校の図書室・国語科準備室などに置いてある場合が多いと思ふ。

この他、和泉書院・笠間書院・筑摩書房・東京堂・明治書院などから出版されてゐる注釈書もある。また、和歌に限れば、明治書院から「和歌文学大系」が刊行中である。

「岩波文庫」・「角川文庫(ソフィア文庫)」・「講談社文庫・講談社学術文庫」・「ちくま文庫・ちくま学芸文庫」・「旺文社文庫」(廃刊)・「現代教養文庫」(廃刊)などの文庫からも注釈書が刊行されてゐる。

この中で、現在広く利用されてゐるのは岩波「新大系」と小学館「新編全集」だらう。教科書の底本もほとんどがこのどちらかである。小生も、趣味の読書として携帯して読むのは、大抵文庫だけれど、教材研究をする場合は、この二者と「全注釈」「集成」及びその他定評のある注釈書を参照することが多い。

コメント