2025.04.04

「王子駅」界隈を散策する。主な目的は「飛鳥山公園」の桜を観ることだ。

小生は、東京メトロの南北線で「王寺駅」に着いた。

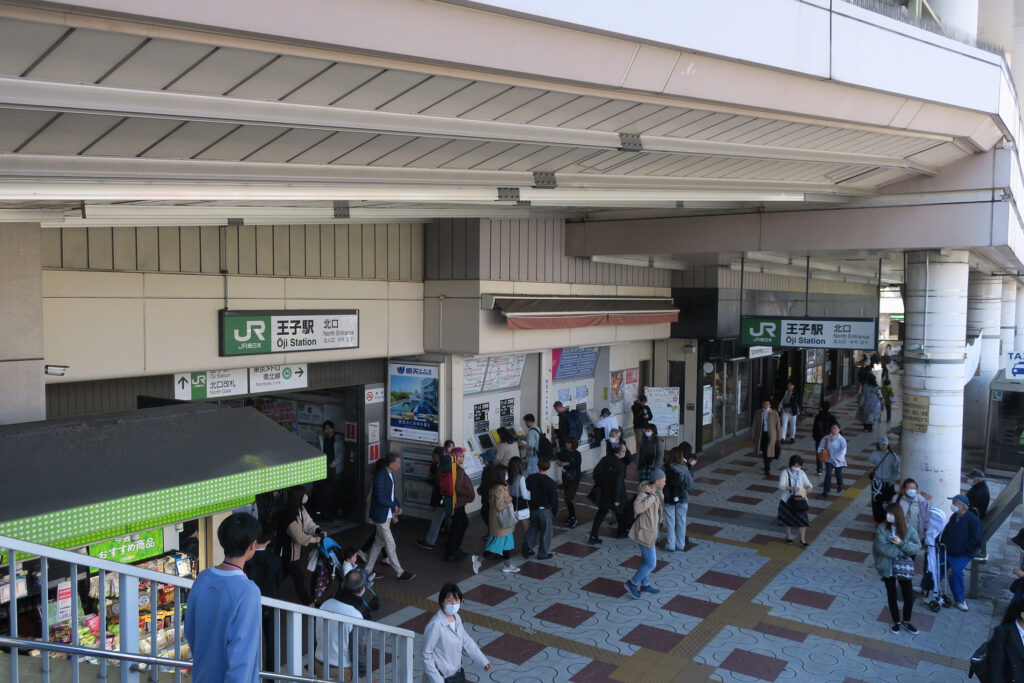

勿論、JR東日本の京浜東北線と都電荒川線も乗り入れてゐる。JR「王子駅北口」のロータリーはバスターミナルとタクシー乗場になつてゐる。都道501号とロータリーを跨ぐ「王子駅前歩道橋」が架かつてゐる。

まづ「北とぴあ」に行く。「北とぴあ」は、「北区の産業の発展と区民の文化水準の高揚」を目的として建設された複合文化施設で、「さくらホール」などのホールで各種公演を実施してゐる。正面玄関前には、長崎にある「平和祈念像」を縮小した像が設置されてゐる。これは「平和祈念像」を製作した彫刻家の北村西望が北区の名誉区民第1号に選ばれた縁ださうだ。

「北とぴあ」の17階は無料の「展望ロビー」になつてゐる。南東には「東京スカイツリー」が高く聳え、北東には「隅田川」が流れ、北西には京浜東北線と東北・上越新幹線が並行して「大宮駅」方面に向かつて延びてゐるのが眺められる。

JR「王子駅 親水公園口」を出ると、すぐに「音無親水公園」がある。

まづ傍らの「王子神社」を訪れる。祭神は伊邪那岐命・伊邪那美命・天照大御神・速玉之男命・事解之男命の五柱で、総称して「王子大神」と呼ぶとのこと。旧称は「王子権現」で、この一帯の「王子」といふ地名の由来ださうだ。

「王子神社」のすぐ側に「北区役所」がある。

「王子神社」の南側の石段から見下ろすと、「音無親水公園」を多くの人が行き交ふのが見える。

桜の花が見頃で、多くの人が花見を愉しみ、持参した弁当を食べてゐる家族もゐた。ライトアップのポスターも掲示されてゐた。

「飛鳥山公園」は小高い丘になつてをり、都電荒川線の「王子駅」の前を通つて、「あすかパークレール」の「公園入口駅」から無料のモノレール(愛称「アスカルゴ」)で昇る。(法律上はエレベーター扱ひださうだ。)

「飛鳥山公園」は、江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗が享保の改革の一環として整備・造成を行つた公園として知られる。吉宗は、庶民が花見を愉しめる場所を作るために、ここに1000本以上の桜を植ゑさせたといふ。明治時代に、日本最初の公園の一つに指定された。

公園は、桜が見頃で、子どもを連れた母親や暇な高齢者(小生もか!)を中心に多くの人が訪れてゐた。(と言つても、上野公園や目黒川や千鳥ヶ淵や井の頭公園などに比べれば、ずつと人が少なく穴場である。)

公園の歴史を刻んだ石碑などもある。下の写真は、江戸時代に建立された「飛鳥山碑」で、飛鳥山の由来を記すが、難解な漢文で、読めない碑として知られたといふ。

公園内には「紙の博物館」「北区飛鳥山博物館」「渋沢資料館」の3つの博物館がある。2024年に渋沢栄一の肖像が採用された一万円札が発行され、出身地の深谷などでは盛り上がつてゐたが、この「渋沢資料館」は1982年の開館。(渋沢栄一ゆかりのグッズなどは、この機会に作製したものもあるだらうが…。)

公園内には、旧渋沢栄一邸の庭園が残され、敷地内にある大正期に建築された「青淵文庫」と「晩香廬」の建物は国の重要文化財に指定されてゐるさうだ。(下の写真は、上が「青淵文庫」で、下が「晩香盧」。)

公園からは、高架になつてゐるJRの線路を走る京浜東北線や新幹線の車両がよく見える。(下の写真は、東北新幹線のE5系だと思はれる。)

「飛鳥山公園」からの帰りは、「アスカルゴ」ではなく、公園の北東の崖面の道を降り、線路沿ひの道「飛鳥の小道」を歩く。

「飛鳥山公園」の北の「森下通り商店街」を通り、「王子稲荷神社」に行く。「王子稲荷神社」は、源頼義により「関東稲荷総司」の称号を頂き、小田原北条氏、徳川将軍家代々の祈願所と定められてきたといふ。現在の御社殿は十一代将軍家斉公により寄進されたもので、落語「王子の狐」でも有名。

「王子稲荷神社」のすぐ先に「名主の滝公園」がある。「名主の滝公園」は、江戸時代に王子村の名主・畑野孫八が自邸に開いたのが始まりで、これが「名主の滝」の名前の由来になつてゐるといふ。園内は回遊式の庭園となつてをり、本来は男滝・女滝・独古の滝・湧玉の滝の4つの滝があるが、この冬に雨があまり降らなかつたせゐか、男滝以外は涸れてゐた。

「名主の滝」は、江戸時代の浮世絵師・歌川広重が描いた『江戸百景』にも、人々が滝で涼んだり、川で魚を捕つたりする様子が描かれてゐるといふ。下の写真は、「王子駅」近くのマンションの傍らにあつた石碑で、広重の描いた「名主の滝(女滝・男滝)」や「王子稲荷」の絵や地図がタイルに写されてゐた。

コメント