2025.01.26

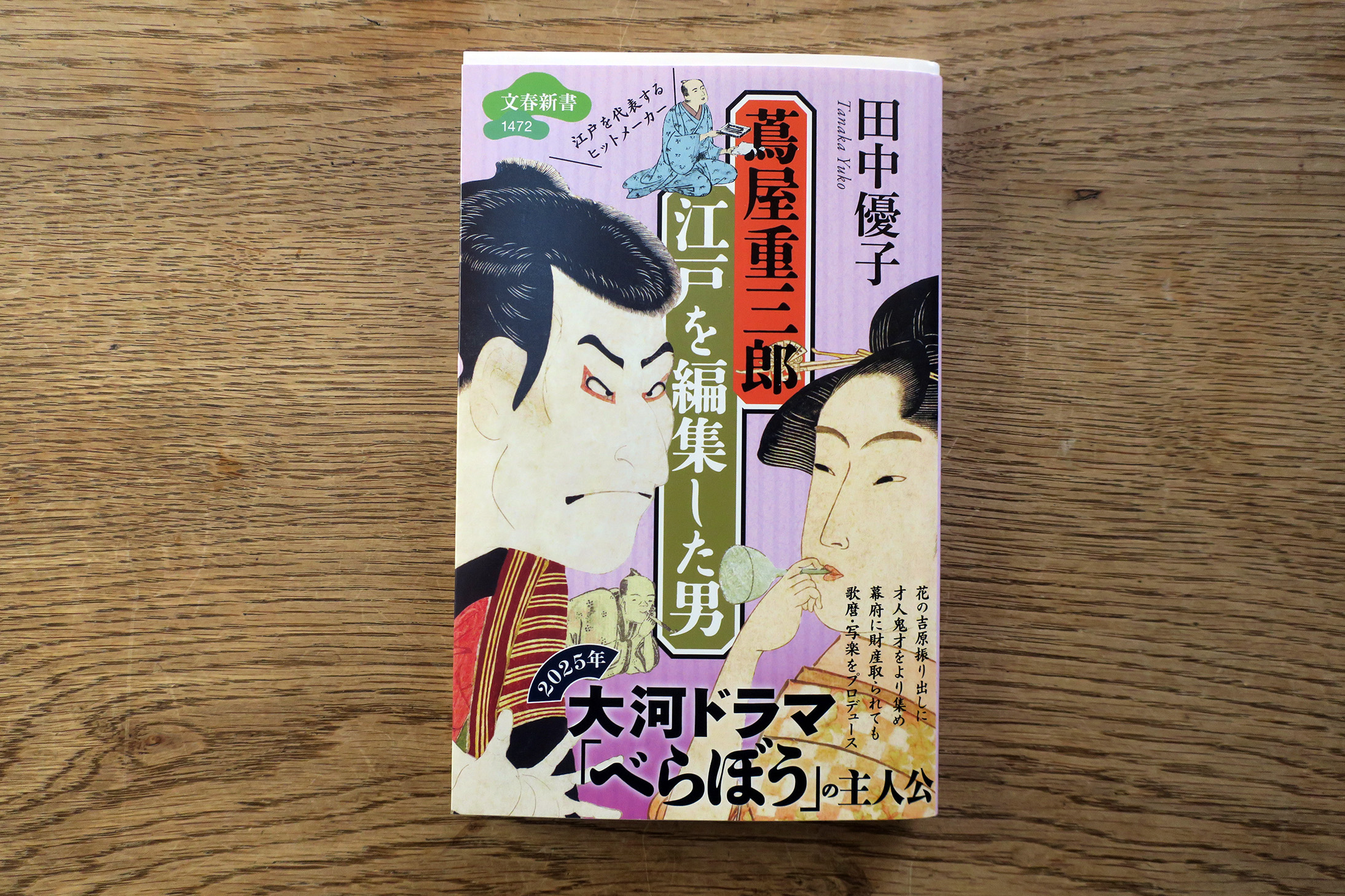

田中優子『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書)読了。

昨年10月くらゐから蔦屋重三郎に関する本が、書店に並ぶやうになつた。御存じのやうに2025年のNHKの大河ドラマ「べらぼう」の主人公が蔦屋重三郎だからである。NHKのドキュメンタリーは時々視るが、大河ドラマや連続テレビ小説(朝ドラ)にはほとんど興味が無い小生は、その時は「なんで蔦屋重三郎の本がこんなに?」と不審だつた。

「黄表紙」や「洒落本」は20代の頃に結構読んだが、この機会に宝暦・天明期の江戸文化の立役者である蔦屋重三郎についての本を読んでおかうと思つた。

江戸文化における蔦屋重三郎の存在を一言で述べた田中の言葉を引いておく。

蔦屋重三郎が残した江戸文化は、吉原文化、天明狂歌、山東京伝の洒落本と黄表紙、喜多川歌麿の浮世絵、そして東洲斎写楽の浮世絵である。

そして、田中は、「編集」といふキーワードで、江戸文化に対して蔦屋重三郎の果たした役割を語つてゐる。現代で言へば、ディレクターあるいはプロデューサーといつたところだらう。

平安・鎌倉時代は、筆写だつた本が、江戸時代になると活字や木版による出版が行はれるやうになつた。

吉原の茶屋・妓楼・遊女を案内する「吉原細見」の出版を独占してゐた鱗形屋孫兵衛で、重三郎は吉原細見の「改め(妓楼の変化や遊女の出入り等の調査・編集を行ふ)」・「卸し」「小売り」の業者となり、やがて自分の名前で吉原細見『籬の花』を刊行する。それまでの細見よりも一回り大きくして(丁数は半分)、開いた時に吉原の空間がそのまま目の前に現れるやうに道の両側に茶屋や妓楼を並べ、男芸者・女芸者・船宿・吉原名物を案内した。見立て評判記『一目千本』では遊女を花に見立てた。『吉原傾城新美人合自筆鏡』では動きのある遊女の絵にそれぞれの遊女の自筆の歌を添へた。絵は、北尾政演(山東京伝)。田中は、『吉原傾城新美人合自筆鏡』について、「北尾政演の描き方および蔦屋重三郎の編集には共通点がある。それは、遊女は一人一人異なる人間であり、個性がある、という視点だ。」と述べてゐる。

さらに重三郎は「洒落本」「黄表紙」の刊行を手掛ける。「洒落本」は、田中の説明を借りれば、漢文で書かれた中国の艶本を日本に移し、遊郭を舞台に会話体で書かれた本で、多くは権威のある事柄をパロディにする方法を採つてゐる。また、一般には「通」「うがち」を主題とするとされる。「黄表紙」は、洒落・滑稽・風刺を織り交ぜた大人向きの絵入り本で、洒落本『当世風俗通』の絵本版とでもいふべき『金々先生栄花夢』(作者の恋川春町は『当世風俗通』の絵を描いてゐた)に始まる。蔦屋からは、山東京伝の黄表紙『江戸生艶気樺焼』・洒落本『通言総籬』などが刊行された。『通言総籬』では、吉原の花魁たちの話し言葉が忠実に記録され、男女の衣装などの風俗が詳細に描かれ、読む者を遊里といふ別世界に誘ひ込む。

また、重三郎は、『狂歌百鬼夜行』などの狂歌集・狂歌絵本を積極的に刊行する。「狂歌」は、『古今和歌集』『新古今和歌集』『百人一首』などの有名な和歌のパロディである。元々は読み捨てにされてゐた狂歌を、重三郎は刊行し続けた。重三郎がゐなければ、我々は四方赤良(大田南畝)らの狂歌を読むことはできなかつたかもしれない。田中は、石川淳の『狂歌百鬼夜行』に関する「天明狂歌のかぎりでは、『狂歌は歌の俳諧なり』といふ菅江(朱楽菅江)の陳述は絶対に正しい。……俳諧化とは、一般に固定した形式を柔軟にほぐすことをいふ。これをほぐすためには、精神は位置から運動のはうに乗り出さなくてはならない。」といふ文章を引いた上で、次のやうに述べる。

江戸時代の創造は何のジャンルであれ、この「俳諧化」の意識でなされた。前の時代のものを受け止めながら、それをそのまま使うのではなく、生活の中に置き直してほぐす。その上で新たな編集的創造をおこなう。

重三郎は、漫然と今ある形式の本をそのまま刊行するのではなく、新たな工夫を加へた。時代が求めてゐるものを鋭敏に察知し、新たな企画を作者に提案する優れた編集者だつたのだらう。

それは浮世絵にも及ぶ。重三郎は、喜多川歌麿の最初の狂歌絵本『絵本江戸爵』を刊行する。江戸市中の名所を描き、それぞれの絵の上に狂歌を配置したものである。それまでの浮世絵は主に人物画だつたが、浮世絵に風景画の世界が切り開かれたのである。(それは、後の『江戸名所図会』や歌川広重『東海道五十三次』などに繋がる。)さらに『画本虫撰』『潮干のつと』『百千鳥狂歌合』で、花虫貝鳥の世界をも切り開く。

しかし、「寛政の改革」で、幕府に目を付けられた重三郎は『娼妓絹籭』『仕懸文庫』『青楼昼之世界錦之裏』の三部作で財産半分没収、作者の山東京伝も手鎖五十日の刑を受ける。これ以後、山東京伝は洒落本の筆を折り、読本や合巻を書くやうになる。寛政の改革を風刺した『文武二道万石通』で朋誠堂喜三二は執筆を禁じられ、『鸚鵡返文武二道』で恋川春町は松平定信に召喚され自害したとされる。

重三郎は、方向転換を余儀なくされ、大衆向けの「地本」だけでなく、「物之本」と呼ばれる硬派な学術書の出版を増やしていく。その一方で、新たな企画を進めてゆく。歌麿による「美人大首絵」と呼ばれる大判錦絵を次々と刊行し、東洲斎写楽の「役者絵」を刊行する。

また、曲亭馬琴は重三郎の耕書堂で番頭として働き、十返舎一九は雑用をしながら寄宿してゐた。二人が作家としての代表作を発表し活躍するのは、重三郎の死後になるが、蔦屋重三郎は、宝暦・天明期の江戸文化の中心にゐただけでなく、文化・文政期の文化を準備したとも言へるのである。

最後に、蔦屋重三郎の編集能力について述べた田中の文章を引いておく。

人間は時代の価値観の「型」にはまり、物事をそこからしか見なくなってしまうが、編集能力はそれをほぐし、反対側からも横からも見る行動を可能にする。編集とはそれほど人間にとって重要な能力なのである。

蔦屋重三郎は、狂歌というカルチャーを江戸文化に仕上げた。実際には大田南畝(四方赤良・蜀山人)が率いた運動だったが、それが運動にとどまらず日本文化として残ったのは、蔦屋重三郎がそこに注視し、編集し出版したからである。

喜多川歌麿の浮世絵によって、平安時代の文化を江戸文化の中に持ち込み、江戸文化の質を高めたのも、蔦屋重三郎だった。その浮世絵の技術は、やはり平安文化を基礎に据えた吉原遊郭を中心とする美人画を生み出した。

もっとも重三郎の特質がはっきり出たのが、写楽の発見である。北斎を採用しなかったことから分かるように、重三郎の脳裏には、芝居において見るべきものが見えていた。その視線をもって写楽ならディレクションできた。「型」を破るのは、並大抵のことではない。「これが型破りだ」などと、前もって分かるものではない。やりながら発見していくのである。重三郎も、写楽をディレクションしながら、発見していたのであろう。

余談だが、一昨年から今年にかけて『源氏物語』関連の書籍の出版が相次いだ。やはりNHKの大河ドラマ「光る君へ」の影響である。本の売れない現代において、確実に売れさうなテーマに飛び付くのは仕方のないことだらう。そのお蔭で、長く品切れだつた『源氏』関連の貴重な書籍が重版になつたり、一部原稿を加へて「新版」として刊行されたりもしてゐる。ただ、中には「便乗本」とも言ふべきものもある。予備校の講師(現代文の講師もゐる)などが書いた入門書もいくつかあるが、解りやすく説明する技術には長けてゐるが、中には『源氏物語』の原文を自分で読み通さずに、他の入門書や概説書の受け売りだらうと思はれるものもある。やはり、専門家の書いたものを読むべきだらう。

コメント