2024.12.24

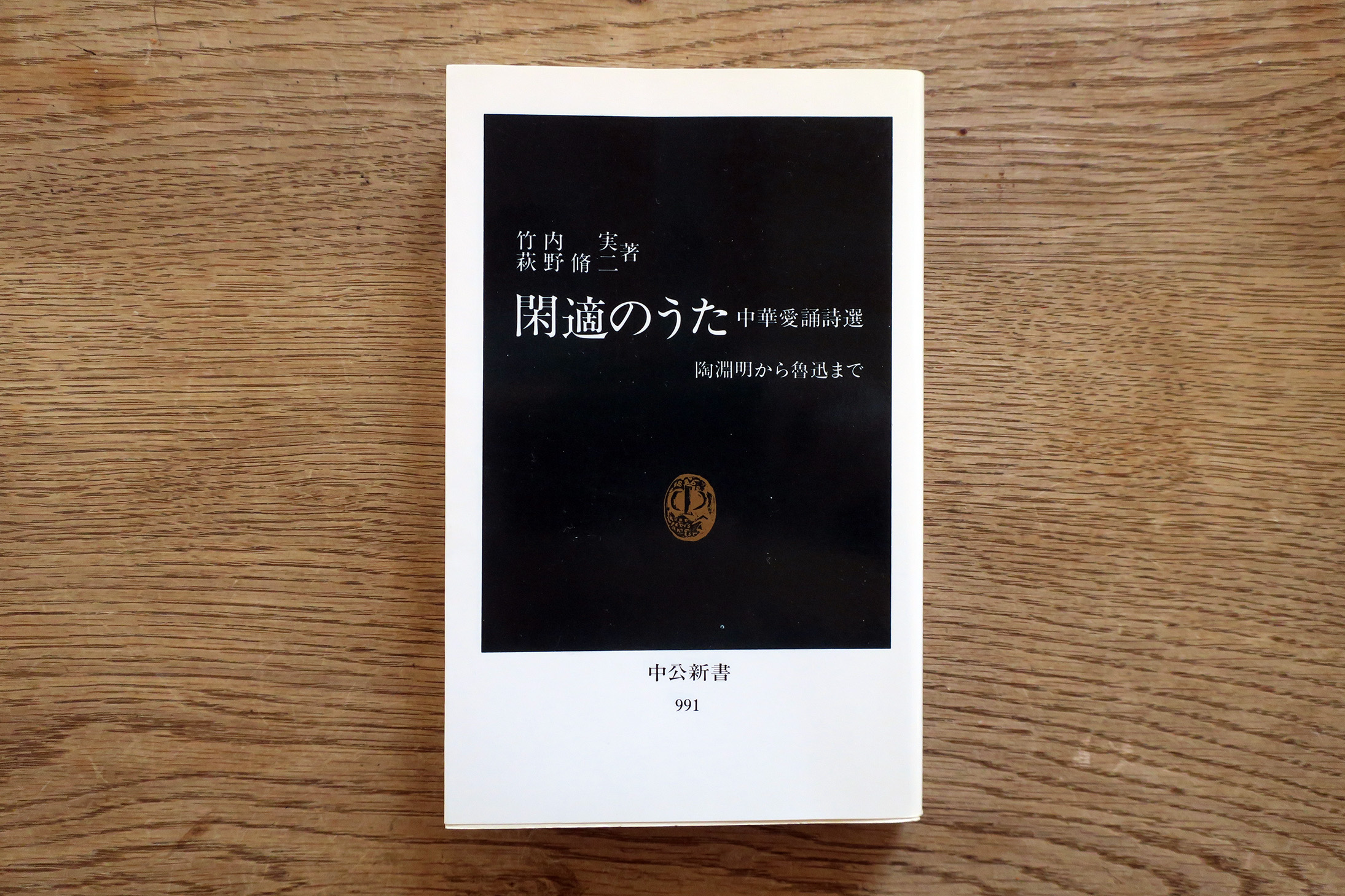

竹内実・萩野脩二『閑適のうた 中華愛誦詩選』(中公新書)読了。1990年の刊行時に一度読んだが、故あつて再読した。

〝閑適〟とは、時間がたつぷりある閑暇をしみじみと味はふことである。古代から現代に至る(陶淵明から魯迅まで)中国の詩から、閑適の境地を味はふさまざまな詩を選んだもの。同じ「中華愛誦詩選」のシリーズに『愛のうた』『志のうた』もある。

漢詩を鑑賞・紹介する本では、原詩を掲げ、それを書き下し文に直し、語釈・現代語訳を載せるのが一般的だが、この本では、まづ書き下し文を掲げ、それから語句や詩の背景などの解説をし、作者の紹介、そして原詩を載せてゐる。現代語訳は無いのだが、書き下し文を訓読みの多いものにして、漢字に振り仮名でその和訓を当て、意味が解るやうにしてゐる。

例として王維の「鹿柴」を掲げてみる。(原詩を最初に掲げる。振り仮名は、漢語の後に括弧に入れて示す。)

鹿柴

空山不見人

但聞人語響

返景入深林

復照青苔上

空山(しんとしたやま)人(ひとのかげ)見えず

ただ人語(ひとのはなしごえ)響く 聞(きこ)ゆ

返景(ゆうひのひかり)深林(ふかきはやし)に入(さしい)り

復(いままた)青苔(あおきこけ)の上 照(てら)す

標準的な書き下し文では、「空山 人を見ず/但だ人語の響くを聞く/返景 深林に入る/復た照らす 青苔の上」となる。(二字続きの漢語は音読みする。)

「空山」に「しんとしたやま」、「返景」に「ゆうひのひかり」と、和訓を振ることで、語注を付けなくても意味が解り、現代語訳も不要になるといふことだらう。これも、簡潔に解説をするための一つの工夫ではある。ただ、小生は、従来の漢語の音読みが多い書き下し文の引き締まつたリズムが、好きだが…。

もう一首、蘇舜欽が讒言され蘇州に退いて建てた「滄浪亭」での詩「初晴(はれしばかり)に滄浪亭に游(あそ)ぶ」を掲げておく。

初晴游滄浪亭

夜雨連明春水生

嬌雲濃暖弄微晴

簾虚日薄花竹静

時有乳鳩相対鳴夜雨(よるのあめ) 連明(あさにおよび) 春水(はるのみず)生ず

嬌雲(かろやかなるくも) 濃く暖(あたたか)く 微晴(わずかなるはれま)を弄(つく)る

簾(すだれ)虚(ひとけな)く 日薄(あわ)く 花竹(はなたけ)静か

時(ときおり) 乳鳩(はとのひな)有りて 相対(むきあい)て鳴く

当時の中国では、士大夫は官僚・政治家として権力を持ち志を遂げようとするのが一般的だつた。さうした世界を離れ、(左遷された負け惜しみの場合もあるが)閑適を味ははうとする意志は貴重である。

コメント