2024.12.19

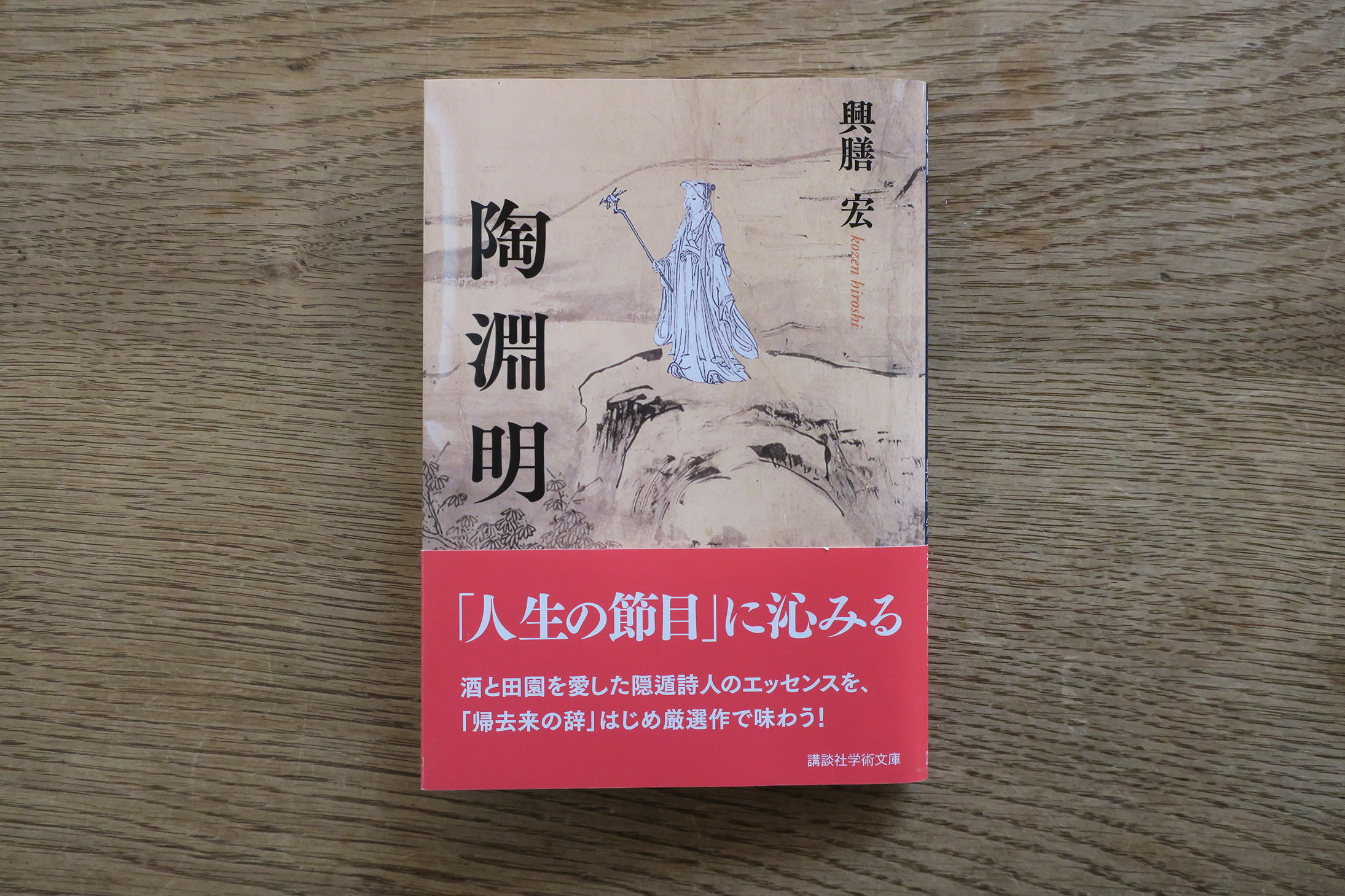

興膳宏『陶淵明』(講談社学術文庫)読了。

『風呂で読む 陶淵明』(世界思想社)の文庫化。陶淵明の詩文を約30精選して、訳注を付したもの。

陶淵明は、中国の魏晋南北朝時代(六朝期)の文学者。名前と字については諸説あるが、一般には、名は潜、字が淵明とされる。官を辞し、郷里の田園に隠遁後、農耕生活を送りながら日常生活に即した詩文を多く残し、後世、俗世に背を向けた「隠逸詩人」「田園詩人」と称される。

小生、陶淵明については、高校の時に吉川幸次郎の『陶淵明伝』(新潮文庫)を読んだが、その後は、中国名詩選の類でその詩を読み返すくらゐで、それほど熱心な読者ではなかつた。(勿論、教科書によく採録される「桃花源記」や「五柳先生伝」などを授業で扱ふことはあつたが…。)

ただ、前に興膳宏・川合康三訳注『精選訳注 文選』(講談社学術文庫)で南北朝以前の詩の精髄に触れたが、今月、同じ学術文庫から興膳宏『陶淵明』が刊行されたので、退職して晴耕雨読ならぬ晴遊雨読の生活を送つてゐる小生の心境に通じるところがあると思ひ、陶淵明の詩をまたちよつと読んでみることにした。

代表的な一首を引用してみる。有名なので知つてゐる人も多いと思ふ。

人生無根蔕 人生 根蔕なく

飄如陌上塵 飄として陌上の塵の如し

分散従風転 分散して風に従いて転じ

此已非常身 此れ已に常身に非ず

落地成兄弟 地に落ちて兄弟と成る

何必骨肉親 何ぞ必ずしも骨肉の親のみならんや

得歓当作楽 歓を得ては当に楽しみを作すべし

斗酒聚比隣 斗酒もて比隣を聚めん

盛年不重来 盛年 重ねては来たらず

一日難再晨 一日 再び晨なり難し

及時当勉励 時に及んで当に勉励すべし

歳月不待人 歳月は人を待たず【現代語訳】

人生にはしっかりした根がなく、さながら路上で舞い上がる塵だ。

風のまにまに飛ばされてゆき、常に変わらぬ姿というものがない。

生まれ落ちたらだれもが兄弟、何も血を分けた肉親に限らない。

うれしいときには楽しむがよい、酒をしつらえ隣近所を集めよう。

若いときはくり返しのきかぬもの、一日に朝は二度とは訪れない。

ここぞという折にこそ楽しもう、歳月は人を待ってくれないから。

現代では、最後の二句は「しかるべきときに勉学や仕事に励むべきだ 歳月は人を待つてはくれないのだから」といつた教訓的な意味で使はれることが多いが、本来は「時の過ぎ去るのは早いのだから、楽しめる時に精一杯楽しまう」といつた意味である。

「雑詩 其の五」の中の句、

気力漸衰損 気力 漸く衰損し、

転覚日不如 転た覚ゆ 日に如かざるを

【現代語訳】

気力は徐々に衰えてゆき、

いつも、昨日よりだめだなという気がする。

なども、思はず〝お前もさうか〟と呟き、慰められる。

他にも、五人の息子の出来の悪さを嘆く(愛情も感じられるが)「子を責む」は、勉強嫌ひの子を持つ親には〝あるある〟である。

また、「形影神 并序」では、形(肉体)と影と神(精神)の三者の問答といふ奇抜な発想で生死の問題を論じるなど、単なる「田園詩人」に留まらない陶淵明の一面が見られる。

筆者は、六朝文学研究の第一人者だが、この書は100ページ余と比較的短く、陶淵明のエッセンスに触れるには、手頃である。(角川ソフィア文庫『ビギナーズ・クラシック中国の古典 陶淵明』(釜谷 武志著)も手軽で読みやすい。)

ただ、詩は、原文を掲げて、書き下し文と語釈を付してゐるのだが、文(「五柳先生伝」「桃花源記」など)は、原文を省略してゐる。(それでも語釈の見出し語は訓読しない漢語のままだつた。)やはり、原文を載せてほしいところである。

もつとじつくり陶淵明の作品を読みたい人には、岩波文庫『陶淵明全集』(松枝茂夫・和田武司訳注)や明治書院『新釈漢文大系詩人篇 陶淵明』(釜谷 武志)などがある。

コメント