2024.12.12

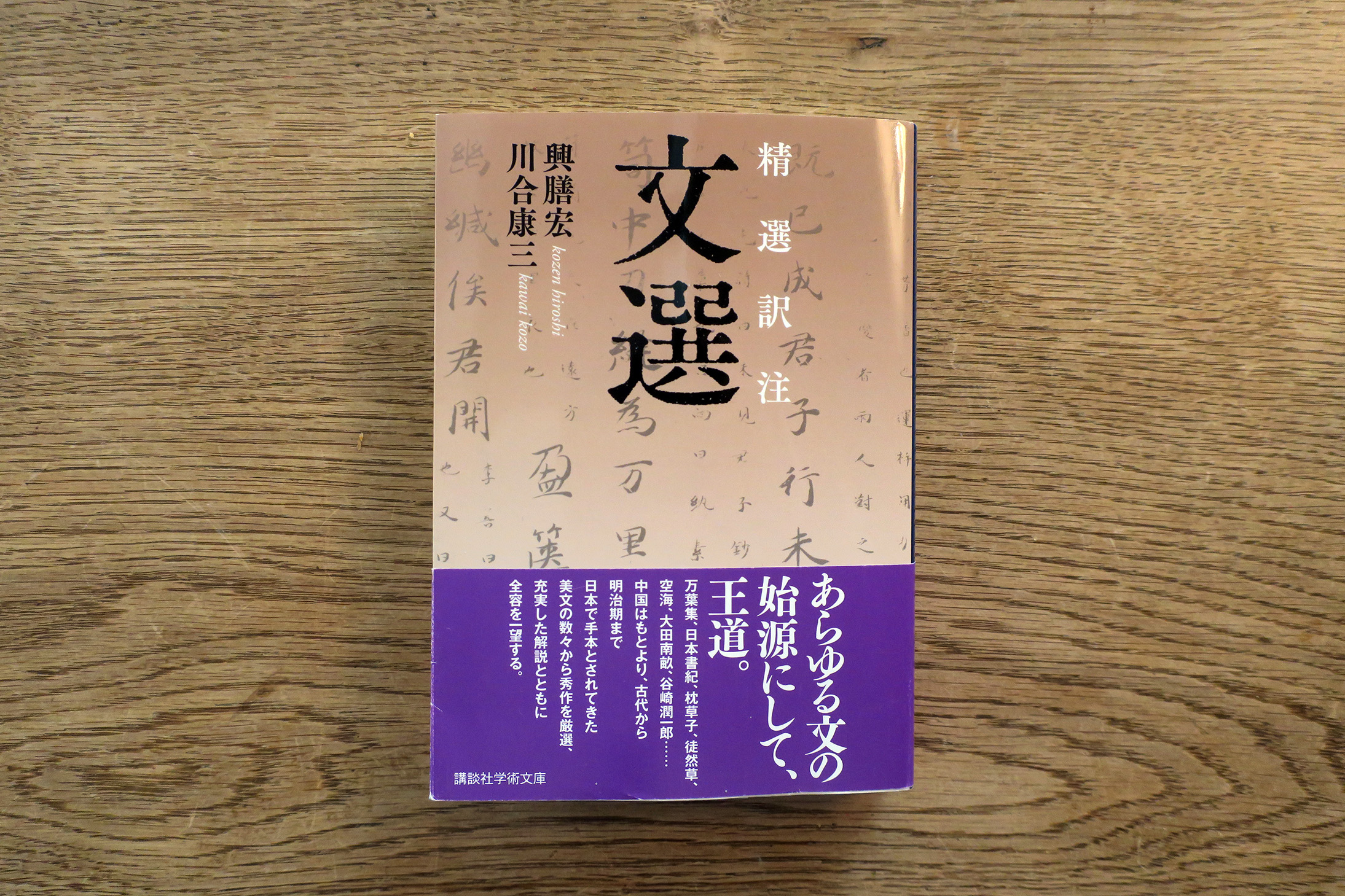

興膳宏・川合康三訳注『精選訳注 文選』(講談社学術文庫)読了。

角川書店『鑑賞 中国の古典 第12巻 文選』の文庫化。『文選』の膨大な作品の中から賦・詩・文章の3分野を合はせて約50篇を選んで、句読点と返り点を付けた原文を載せ、それぞれに書き下し文・語釈・現代語訳・解説を付したもの。

『文選』は、南北朝時代の梁の昭明太子(蕭統)によつて編纂された詩文集。蕭統の言葉に拠れば「事は沈思により出でて、義は翰藻に帰する」、すなはち「深い思索から出た内容を、修辞を凝らした表現で纏め上げた美文」を選び出した。(美しい文章の基準は時代によつて変はり、修辞の技巧や言葉の華麗さを追求した「駢文」は、言語的遊戯に堕した空疎な文章も多くなり、後世批判されるやうになるが…。)周から梁までの約1000年に亙る約130名の作品800余を、37のジャンルに分類して収録してゐる。全30巻(現行の李善注版は全60巻)。教科書にもよく採録される「古詩十九首」(其一)や諸葛亮「出師表」など、人口に膾炙した作品も多い。我々が日常的に使用してゐる漢語の語彙にも、『文選』を出典とするものは多い。ちなみに、現元号の「令和」も、『万葉集』の「梅の花の歌三十二首」の序文「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」(原文は漢文)を出典とすると説明されたが、この文自体が、『文選』の張衡「帰田賦」の「仲春令月、時和気清」(仲春の令月、時は和し気は清し)といふ句を踏まへてゐる。

『文選』は、詩文制作の模範とされ、科挙の受験生にとつて必須の教養だつた。杜甫も『文選』を愛読してをり、息子にも『文選』を読むことを奨めてゐる。宋の時代には、「文選爛にして、秀才半ばなり」(『文選』に習熟すれば、進士も半分受かつたやうなものだ)と言はれたさうだ。

日本でも、『枕草子』に「書は、文集、文選…」とあるやうに、かつては『白氏文集』とともに貴族の必読書だつた。『徒然草』にも「ひとり、燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞこよなう慰むわざなる。文は文選のあはれなる巻々…」とある。したがつて、日本の古典を味読するにも、『文選』に通じてゐることが望ましいが、明治書院の「新釈漢文体系」版で全8巻と大部であり、読み通すのはなかなか大変である。(他に読むべき本は多いし、近世以降、我が国での漢詩文の模範としての地位は『古文真宝』『文章規範』『唐詩選』などに譲つた。)そこで、小生は、とりあへず、この『精選訳注 文選』で、『文選』の中でも代表的な詩文を読んでおくことにした。

小生の今の心情に合つた詩句を書き下し文と現代語訳で紹介しておく。「古詩十九首」の「其十五」の前半である。

生年 百に満たざるに

常に千載の憂いを懐く

昼は短くして夜の長きに苦しまば

何ぞ燭を秉りて遊ばざる

楽しみを為すは当に時に及ぶべし

何ぞ能く来茲を待たん

【現代語訳】

人の寿命は百年にも満たないもの、だのに、その短い間、胸は始終、千年も続く憂愁を抱えこんでいる。

昼の時間が短すぎて夜ばかりが長いのがいとわしければ、ともしびを手に夜も遊び続けることだ。

せいぜい楽しむことのできるうちに楽しむこと。来年を待つことなどできはしない。

余談だが、小生が常々(高校の頃から)思つてゐたことを書いておく。かういふ漢文の注釈書(他にも多々ある)で、どうして現代語訳はまだしも書き下し文まで現代仮名遣ひで表記するのだらう? 編集部(出版社)の方針なのだらうが、「書き下し文」は文語なので、語彙も古語であり、活用などの文法も古典文法に従ふ。それを現代仮名遣ひで書くのは、ナンセンスである。読者に配慮して読みやすくするといふことなのだらうが、そもそも歴史的仮名遣ひを読むのに苦労する人が、漢文の原文を注釈で読まうとするだらうか? 現代仮名遣ひで書いたところで、未知の語を含む文語文が理解しやすくなるわけでもない。不可解である。

コメント