近松門左衛門の作品は、本来「人形浄瑠璃」あるいは「歌舞伎狂言」の脚本として書かれたものなので、それを味はふには、人形浄瑠璃(文楽)あるいは歌舞伎を鑑賞するのがよいのだらう。ただ、文楽でも歌舞伎でも作品全体を通しで上演することはさう多くない。(世話物は比較的短いものが多いので、通して上演することもあるが…。)一つの作品として通して読みたいといふ欲求は、当然あるだらう。

また、近松の作品は教科書や大学入試問題で採用されることは、他の著名な作品に比べて多いとは言へない。小生も、教科書(「古典」の第二部など)に採用されてゐるのを見たことはあるが、入試対策などに時間を取られ、残念ながら実際に授業で扱つたことは無かつた。従つて、教材研究ではなく趣味として読んだので、複数の注釈書を詳細に比較したりはしてゐない。

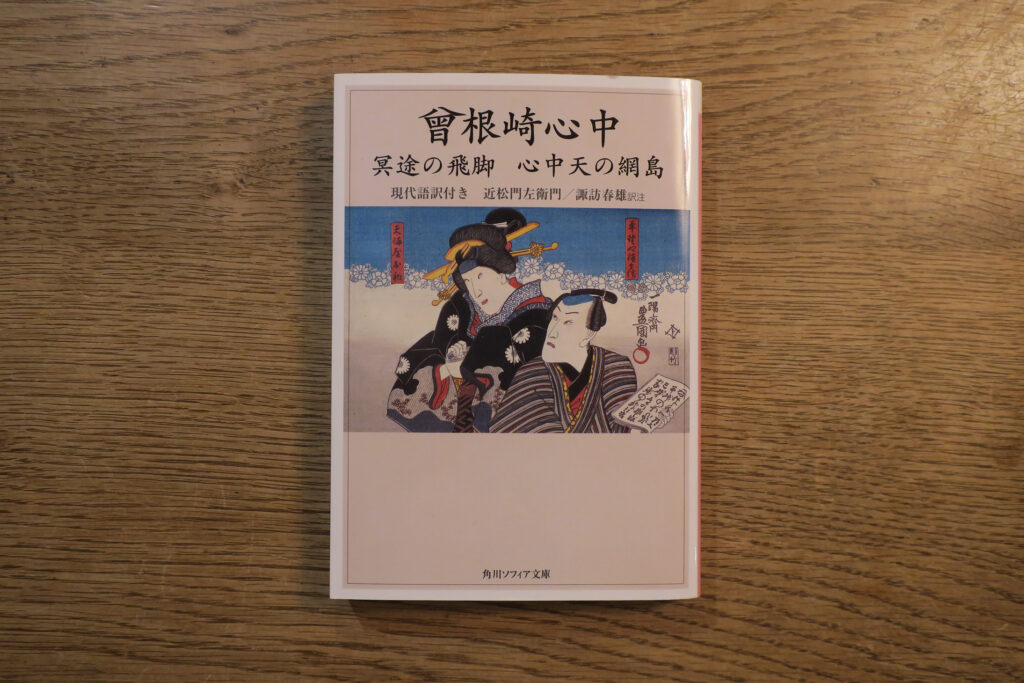

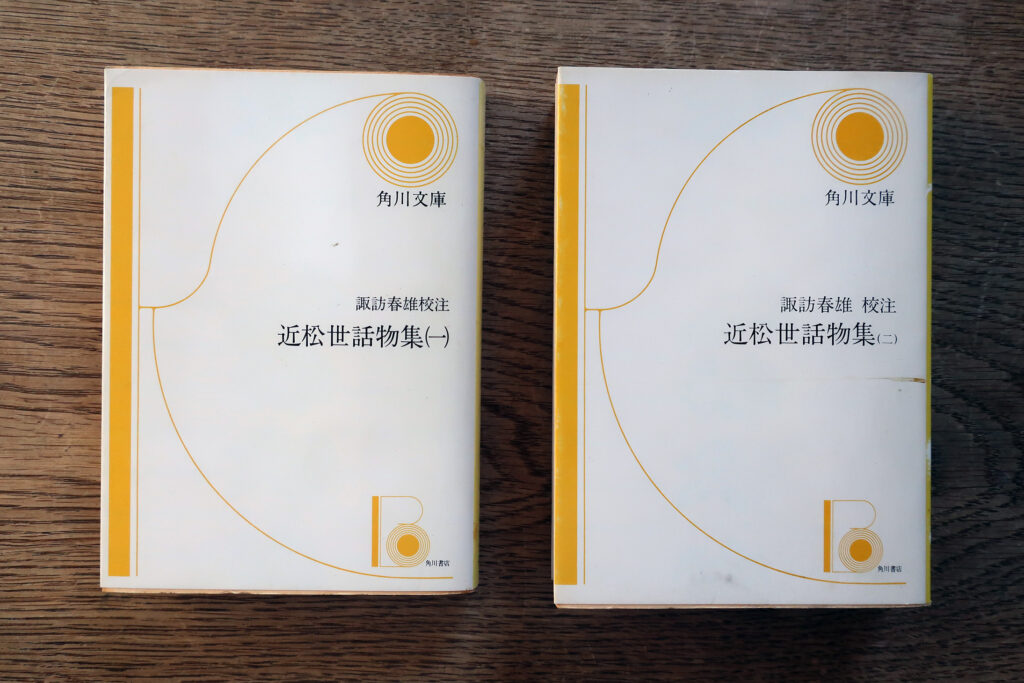

小生は、近松の世話物の代表作を、角川ソフィア文庫の『曾根崎心中 冥途の飛脚 心中天の網島』(諏訪春雄 訳注)で読んだ。(「世話物」とは、よく知られた伝説や人物を描く「時代物」(歴史物)に対し、同時代の人々の恋愛模様や町中で起きた事件などを題材にしたものを言ふ。)旧版の角川文庫の『近松浄瑠璃集(一)(二)』から主要な三作を選び、訳注を一新したもの。一般の角川文庫は、前半に原文と脚注、後半に現代語訳だが、これは逆に、前半に「あらすじ」付きの現代語訳、後半に脚注付きの原文、解説の順になつてゐる。今、近松の世話物を原文で読むのなら、この「角川ソフィア文庫」版によるのがよいだらう。

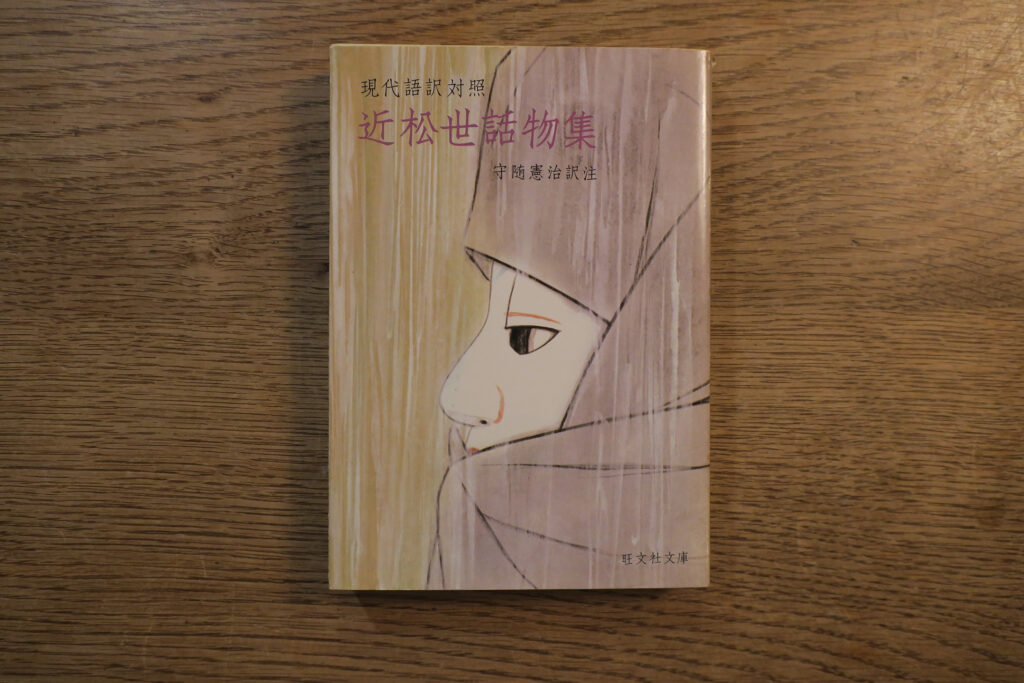

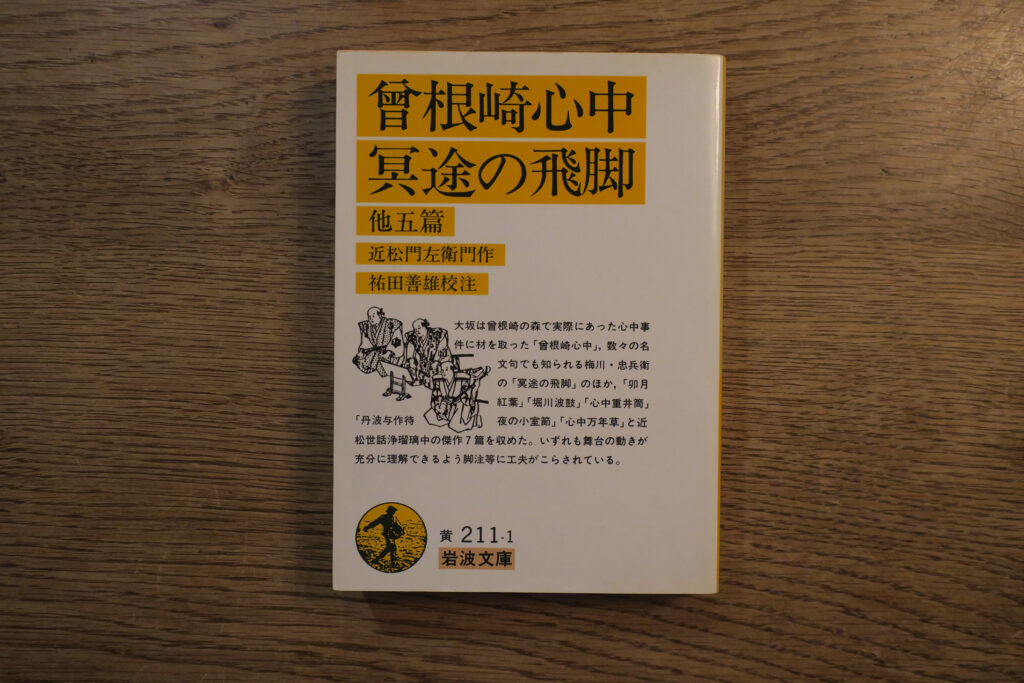

近松の作品は、文庫では他に旺文社文庫『現代語訳対照 近松世話物集』(守随憲治 訳注)・岩波文庫『曾根崎心中・冥途の飛脚 他五篇』(祐田善雄 校注)があるが、残念なことに、旺文社文庫は廃刊、「岩波文庫」版は版元品切である。(「岩波文庫」版は、古本屋で入手可能である。また、岩波文庫は買ひ切りなので、まだ置かれてゐる本屋もあるかもしれない。)

ところで、近松の作品は、本来浄瑠璃のために書かれたものなので、語りの本文である詞章だけではなく、節廻しや舞台の進行を指示する節章とから成る。「旺文社文庫」版は、詞章のみだが、「角川ソフィア文庫」版と「岩波文庫」版は、節章も付加してゐる。物語として読むには、詞章だけの方が読みやすいが、浄瑠璃として読むには、節章も必要である。

叢書類では、岩波書店の「旧大系」に『近松浄瑠璃集 上』(重友毅 校注)・『近松浄瑠璃集 下』(守随憲治・大久保忠国 校注)があり、上は世話浄瑠璃14篇、下は時代浄瑠璃6篇と「難波土産」から発端の芸論を収めてゐる。新大系『近松浄瑠璃集 上・下』(松崎仁・原道生・井口洋・大橋正叔 校注)は、近松門左衛門の時代物・世話物の作品群から「曾根崎心中」「女殺油地獄」など15篇を選び、注を一新した。また、小学館の「全集」『近松門左衛門集(一)・(二)』(森修・鳥越文蔵・長友千代治 訳注)は、近松の世話浄瑠璃24篇に初めて現代語訳を付した。「新編全集(一)〜(三)」(鳥越文蔵・山根為雄・長友千代治・大橋正叔・阪口弘之 校注・訳)は、「全集」の世話浄瑠璃全24篇に時代浄瑠璃6篇を加へ、訳注を見直したもの。新潮社の「古典集成」『近松門左衛門集』(信多純一 校注)は、「世継曾我」「曾根崎心中」「心中重井筒」「国性爺合戦」「心中天の網島」の5篇に頭注と部分訳を付したもの。これらで読むことも可能である。勿論、これらはすべて節章も備へてゐる。

小生が読んだ限り、少なくとも近松の世話物は文学として読んでも面白い。特に道行きの場面などは胸に迫る名文である。(小生はまだあまり読んでゐないが、近松の本領は時代物にあるといふ意見もある。)「角川ソフィア文庫」版から「曾根崎心中」の徳兵衛・お初の道行の場面の冒頭を引いてみる。(読みやすいやうに節章の部分は省いた。)

此の世のなごり。夜もなごり。死にに行く身をたとふればあだしが原の道の露。一足づつに消えて行く。夢の夢こそ哀れなれ。あれ数ふれば暁の。七つの時が六つ鳴りて残る一つが今生の。鐘の響きの聞きおさめ。寂滅為楽と響くなり。鐘ばかりかは。草も木も。空もなごりと見上ぐれば。雲心なき水の音北斗はさえて影映る星の妹背の天の川。梅田の橋を鵲の橋と契りて(徳兵衛)「いつまでも。我とそなたは女夫星。かならず添ふ」とすがり寄り。二人が中に降る涙川の水嵩もまさるべし。…

いつはさもあれ此の夜半は。せめてしばしは長からで心もなつの夜のならひ命を追はゆる鶏の声(徳兵衛)「明けなばうしや天神の。森で死なん」と手を引きて梅田堤の小夜烏(お初)「明日は我が身を。餌食ぞや。誠に今年はこな様も二十五歳の厄の年。わしも十九の厄年とて。思ひ合うたる厄祟り縁の深さのしるしかや。神や仏にかけおきし現世の願を今ここで。未来へ回向しのちの世もなほしも一つ蓮ぞや」と。爪ぐる数珠の百八に涙の玉の。数添ひて尽きせぬ。哀れ尽きる道。心も空も。影暗く風しんしんたる曾根崎の森にぞ。たどり着きにける。

昔「観てから読むか、読んでから観るか」といつた映画の惹句があつたが、作品を読んだら文楽を観てほしいし、文楽を観たら作品を読んでほしい。さうすることで、理解が立体的になるだらう。

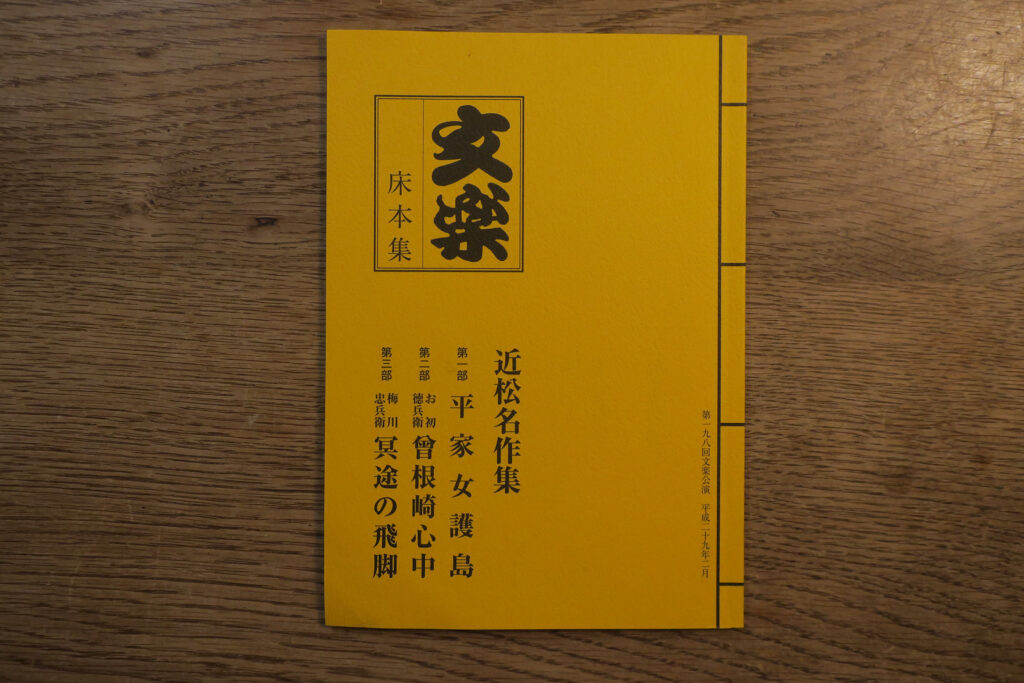

文楽を観に行つて(昔は「浄瑠璃を聴きに行く」と言つたさうだが)、パンフレットを購入すると、「床本集」が付いてゐる。「床本」とは、上演場面の浄瑠璃の脚本である。浄瑠璃を語る太夫が見るものは1ページ5行の独特の筆書きのもので素人が読むのは困難だが、これは活字で印刷したもので、詞章だけで読みやすい。浄瑠璃の語りは、慣れないと聞き取りにくいところもあるが、初心者はこれを見ながら聴いたりできる。(最近は、舞台の横や上に字幕があつたりもする。)肝腎の浄瑠璃が聴きづらくなるきらひはあるが、イヤホンガイドもある。文楽も、さまざまな層の観客に鑑賞してもらふための試みをしてゐる。

コメント