2025.02.07

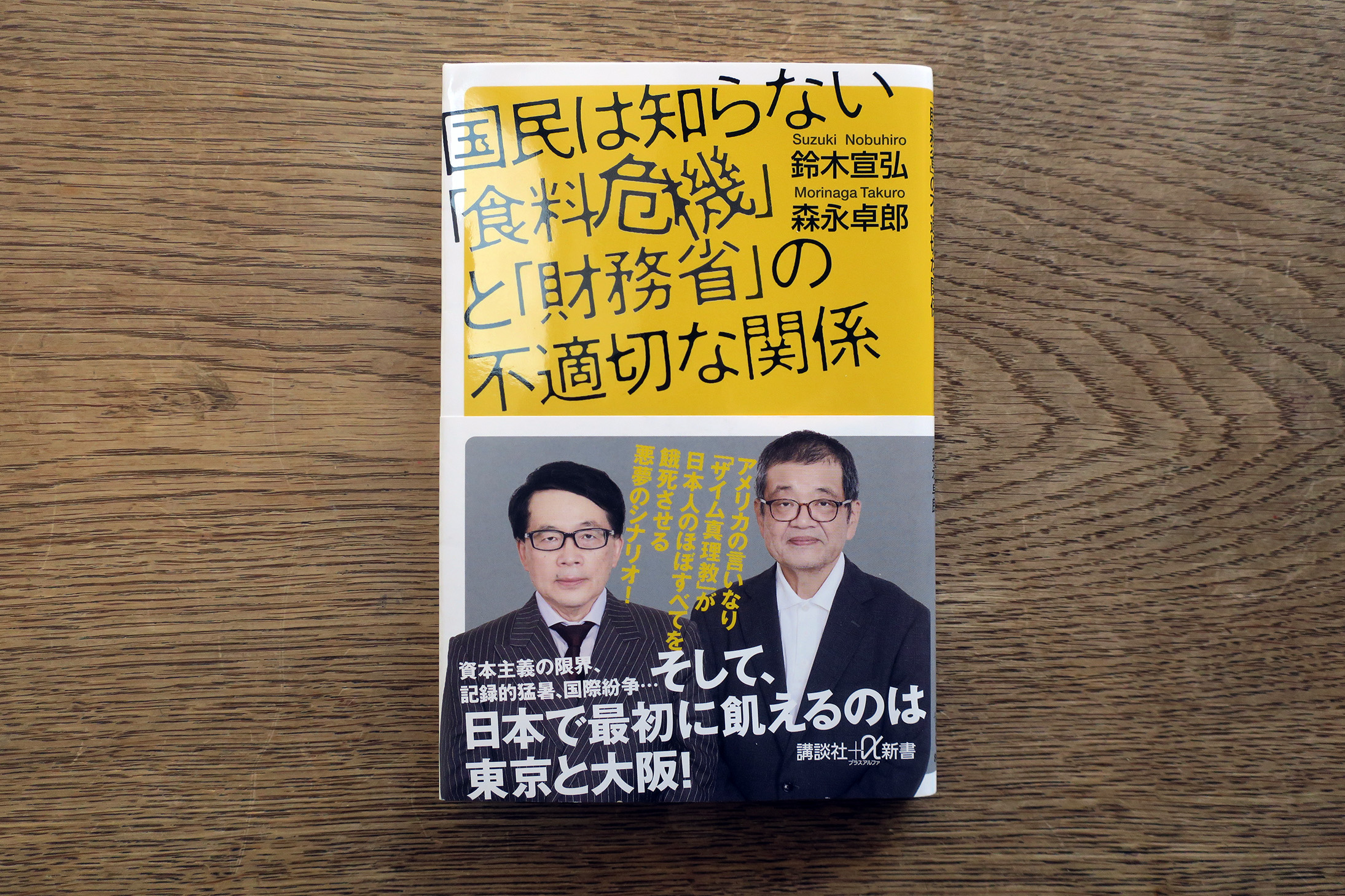

鈴木宣弘・森永卓郎『国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係』(講談社+α新書)読了。

去る1月28日、経済アナリストの森永卓郎氏が亡くなつた。この本は、読まうと思つて去年買つたまま積ん読になつてゐたものである。森永氏の最後の著作ではないが、ぜひ読まなければと思つた。もう一人の著者の鈴木宣弘は、農林水産省・九州大学大学院教授・東京大学大学院教授等を経て、現在は東京大学大学院特任教授。他に『世界で最初に飢えるのは日本』などの著書がある。

日本の食糧自給率が極めて低いことは、多くの人が知り、不安に思つてゐることである。農林水産省のHPによれば、2023年(令和5年)の日本の食糧自給率は、カロリーベースで38%である。これは、他の先進諸国(アメリカ104%、カナダ204%、オーストラリア233%、フランス121%、ドイツ83%、イギリス58%、イタリア55%)と較べて、極めて低い。しかも、日本が畜産の飼料の大半を輸入に頼つてゐることを考慮すれば、実質はさらに低いと考へるべきだらう。

これは、日本政府の政策に因るものである。日本の政府は、商工業を優先し、農業を虐げてきた。食料は金で外国から買つた方が効率的だといふ考へなのだらう。しかし、それは短絡的である。ロシアのウクライナ侵攻により、小麦の生産が減り流通が途絶えると、一気に小麦の輸入量が減り、値段も上がつてしまつた。(さらに円安が追ひ打ちを掛けた。)鈴木も、森永との対談で次のやうに述べてゐる。

トマホークとか、オスプレイに莫大なお金を投じても、食料を確保できなければ終わりです。食料をほとんど自給できていない日本が、戦争に突入すればどうなるか。台湾は日本のシーレーンの要衝です。もし中国が台湾を軍艦で囲んで封鎖すれば、日本もまたシーレーンを封鎖されたも同然です。たとえ戦闘にならなくても、それだけで海外からの食料輸入が途絶えてしまう。

戦う前から飢え死にが確定しているのです。太平洋戦争の二の舞いです。

輸入が途絶えるのは、戦争の時だけではない。気候変動(温暖化)等の影響で、世界的に穀物が不作になる場合もある。同じ対談での森永の言葉を引く。

これまでは食料をガンガン輸出していた国でも、戦争の不安や、気候変動による干ばつの永久などに直面すると、まず自分の国で必要な分を確保しようとする。いまや世界中がそうした行動に出ています。

そうなると当然輸出に回す食料が減り、値段が上がるので、輸入ばかりしている日本が一番被害を受ける。

イギリスのカロリーベース食料自給率は、1960年代は40%台で推移してゐたが、危機感を持つた政府の政策で、70年代から90年代半ばまで徐々に上昇し1996年には79%に到達した。その後は、緩やかに低下し、現在は60%前後で推移してゐる。先進国の中でも、食糧自給率30%台で安閑としてゐる日本の政策は、異常と言へる。

日本の農業の未来は暗い。日本の農家の平均年齢は2022年の時点で68.4歳だといふ。高齢化が進み、後継者もゐない。離農が増えてゐるのは、少子高齢化社会・東京一極集中といふこともあるが、農業は儲からないからである。野菜に較べると、米は「連作障害」も無く日本に合つた比較的作りやすい作物である。しかし、日本政府は「減反政策」により水田を潰してきた。そして、米の値段が廉いために、米農家は儲からない。昨夏、不作と買ひ占めのために、一部地域で米が店頭から消え、米の価格が上昇した。新米が出ても、なかなか米の価格は下がらないが、多くの米農家にとつては今までの米の価格では生産維持が困難だつたといふ。しかも、市場価格の上昇ほどは、多くの農家の収入は増えてゐないさうだ。米の価格が下がらないのは、一部の流通業者が米の価格を吊り上げるために流通を制限してゐるからのやうだ。欧米では、農業を保護するために、日本のやうに減産をさせることはせず、国内での余剰分は輸出や飼料あるいは生活困窮者への支援に廻し、災害や不作の時のための穀物の備蓄も日本よりも多いのが一般的である。また、市場価格を抑へるために、農家は補助金で保護してゐる。(日本は食用油の中心となる菜種やとうもろこしのほとんどを輸入に頼つてゐるが、酸化しにくく健康的な米油の製産を増やすことなども考へればよいのにと思ふ。)一旦耕作を放棄した田畑は、すぐには元に戻らないのだ。(ちなみに小生は、北関東の農村地帯の出身で、父は農業関係の技術職で、祖母(叔父)の家は農家だつたので、田植ゑも稲刈りもよく手伝つたものである。)

そして、鈴木によれば、日本の酪農も危機に瀕してゐるといふ。鈴木の文章を抜粋して紹介する。

コロナ禍で生乳の需要が急減し、「牛乳余り」が起きた。一方、それまで生乳の増産を指示していた政府・農水省は一転して生乳の減産を目指すようになり、「牛を処分すれば補助金を出す」というひどい政策が実行されている。

これが酪農家の経営を大いに苦しめている。多くの酪農家が、政府・農水省の先導によって生乳の増産のために設備投資を行った。…

だが、コロナ禍以降はそれが仇となった。農水省の減産命令のために牛乳の売り上げが減少し、酪農家は設備投資の借金返済に苦しむこととなる。…

政府による「酪農いじめ」の結果、国内の生乳生産が不安定化し、今度は一転して「牛乳不足」に陥りつつある。「牛乳不足」と「牛乳余り」が交互に発生するのは明らかに政府の失策である。

すでにバターの在庫は不足ぎみになっており、政府はバター輸入枠を拡大した。国内の酪農家に「牛を処分すれば補助金を出す」と言って乳製品の生産量を減らしておきながら、減った分は外国から輸入して補っている。国内農家を苦しめながら、外国の農家に補助金を出しているも同然だ。

日本政府・農水省のやつてゐることは、滅茶苦茶である。酪農家も含む農家が潰れていけば、当然、食糧自給率はさらに下がる。世界で紛争や異常気象が起きれば、日本は確実に餓ゑてしまふ。さらに言へば、日本の政策は、農業だけでなく漁業や林業も蔑ろにしてきた。

勿論、工業の発展は日本の経済成長に寄与してきた。これからはAIを含むIT業界の発展も重要だらう。しかし、同時に、人間が生きてゐくために絶対に必要な食料の国内生産を増やしていくことは、安全保障の上からも必須の課題であると思ふ。

コメント