2024.11.19

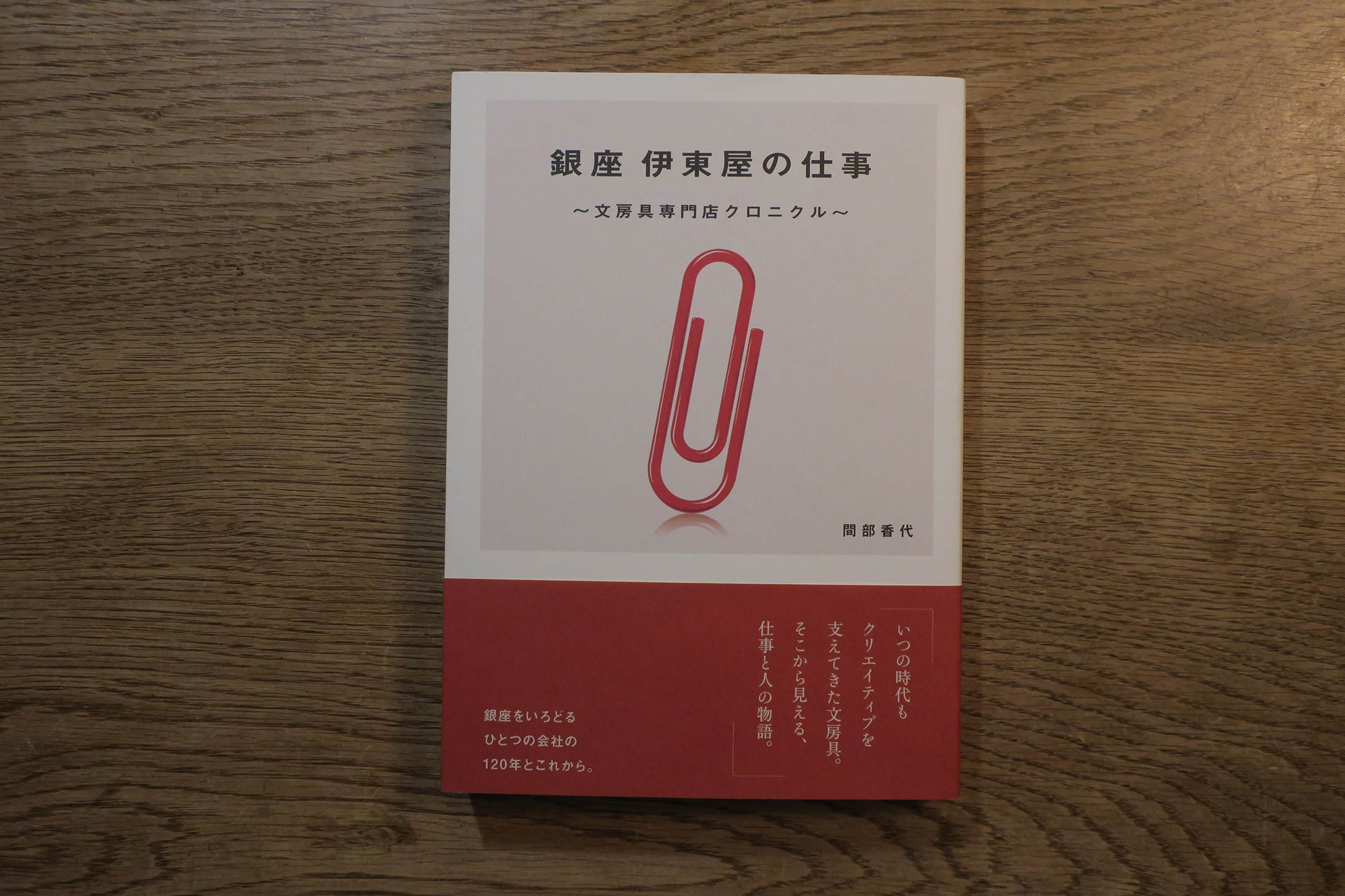

間部香代『銀座 伊東屋の仕事 〜文房具専門店クロニクル〜』(グラフィック社)読了。

日本を代表する文房具店「伊東屋」の年代記である。明治・大正・昭和・平成・令和の各年代の伊東屋の歩みが纏められてゐる。

「伊東屋」は、「丸善」と並び、明治時代から続く老舗で、文房具だけでなくさまざまな西洋の文物いはば文化を紹介してきた。(永井荷風の日記『断腸亭日乗』には荷風手書きの昭和初期の銀座の地図があり、そこに「伊東屋」も描かれてゐる。)文房具愛好家の聖地である。

小生も、大学の頃(もう40年以上前になる)から、時折訪れた。目当ては中二階(だつたと思ふ)の高級筆記具売場で、学生の身でさう気軽に買へはしないのだが、たくさん並んだモンブランやペリカンの万年筆を眺めるだけで陶然とした。アルバイトで溜めた金で、モンブランの「マイシュターシュティック146」を買つた日は、家であれこれ試し書きをしながら興奮してなかなか寝付けなかつたものだ。卒業論文は、その「146」で、神楽坂の山田紙店の原稿用紙に書いた。

小生の勿論知らない明治・大正のエピソードも興味深かつたが、やはり「メルシー券」など昭和の記事が懐かしい。万年筆を購入して貰つた「メルシー券」(購入額の5%)を使つて、別会計でインクを買つたりしたものだ。(インクを一緒に買ふ金が無いからである。)

かつてのステンレスビルが現在の新しいビルに建て替へられられて新店舗「G.Itoya」になると、お洒落にはなつたけれど品揃へが減つて、小生も正直がつかりしたが、さうした客の反応を受け止めながら、伊東屋は「文房具店」としての(伊東屋らしい伝統は継承しながらも)新しい姿を模索していく。ホームページを充実させ、各種イベントにも力を入れる。(小生も「システム手帳サロン」は毎年欠かさず訪れる。)近年は、書籍だけでなく文房具もネット販売のシェアが拡大してゐるが、いつまでもあの訪れると高揚感を感じさせてくれる「伊東屋」であつてほしい。それはネット販売ではなかなか味はへないものである。

ちなみに、小生が退職の時に国語科の同僚から贈られた記念の品は、伊東屋のオリジナルブランド「カラーチャート」のブックカバーだつた。名入れサービスで小生の名前も入れてくれた。

コメント