NHKの大河ドラマ「べらぼう」の影響で江戸時代の版元蔦屋重三郎が注目されてゐる。その繫がりで、江戸の戯作にも関心が集まつてゐる(と思ふ)。

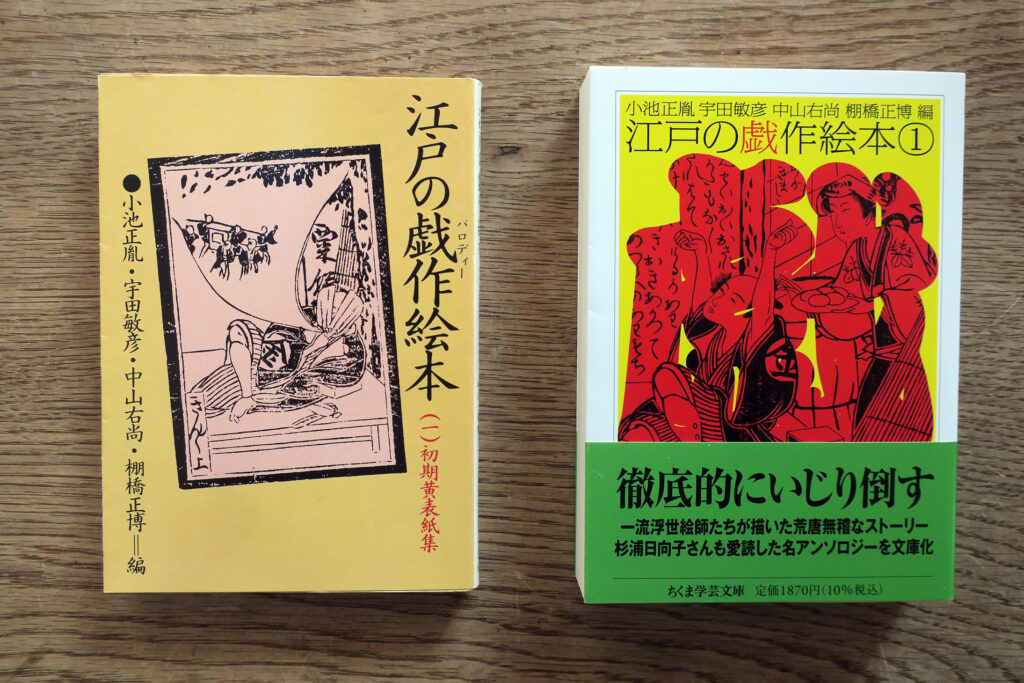

そこで、江戸の戯作の代表的なジャンルである「黄表紙」と「洒落本」の注釈書を紹介しておかうと思ふ。ただ、小生が黄表紙や洒落本を読んだのは20代の頃(40年も前)なので、記憶違ひもあると思ふが、御寛恕いただきたい。(非常に面白かつたことは記憶にあるのだが、具体的なことは覚えてゐない。)

管見では、黄表紙や洒落本から教科書への採録も大学入試の国語での出題も無い。

黄表紙

「黄表紙」とは、「安永四年(一七七五)から文化三年(一八〇六)まで、江戸で出版された黄色表紙の絵入り小型本」(小池正胤)のこと。恋川春町「金々先生栄花夢」が初めとされる。童話などに取材した赤本や歌舞伎・浄瑠璃の粗筋や英雄武将伝などの黒本・青本に対し、江戸の話題や事件を古典などのパロディにしたりした。(下の写真は、国文学研究資料館蔵の「金々先生栄花夢」刊本。)

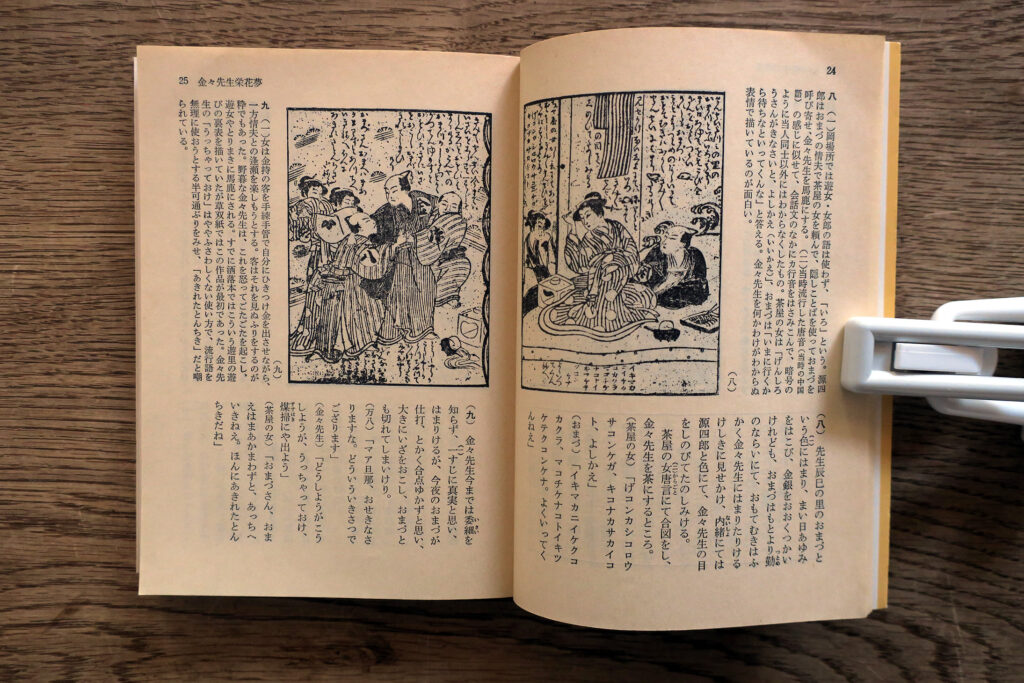

「黄表紙」作品の理解には、時に寓意を含む絵と文章とを一体化して読み解くことが必要である。当時の世間の裏の事情や人情の複雑で微妙な点を曝く「うがち」を、素人の我々が注解に頼らずに理解するのは難しい。(例へば、言葉遣ひは勿論、髪型や着物で地位や財力や趣味の善し悪しを示したりした。下の教養文庫の「金々先生栄花夢」の場面では、田舎の野暮男だつた金々先生が、髪型や着物は伊達男に仕立て上げられたものの、情夫との逢瀬を楽しもうとする女を見ぬふりをせず怒つて野暮男と馬鹿にされ、「うっちゃっておけ」といふ言葉遣ひで半可通ぶりを表したりしてゐる。)

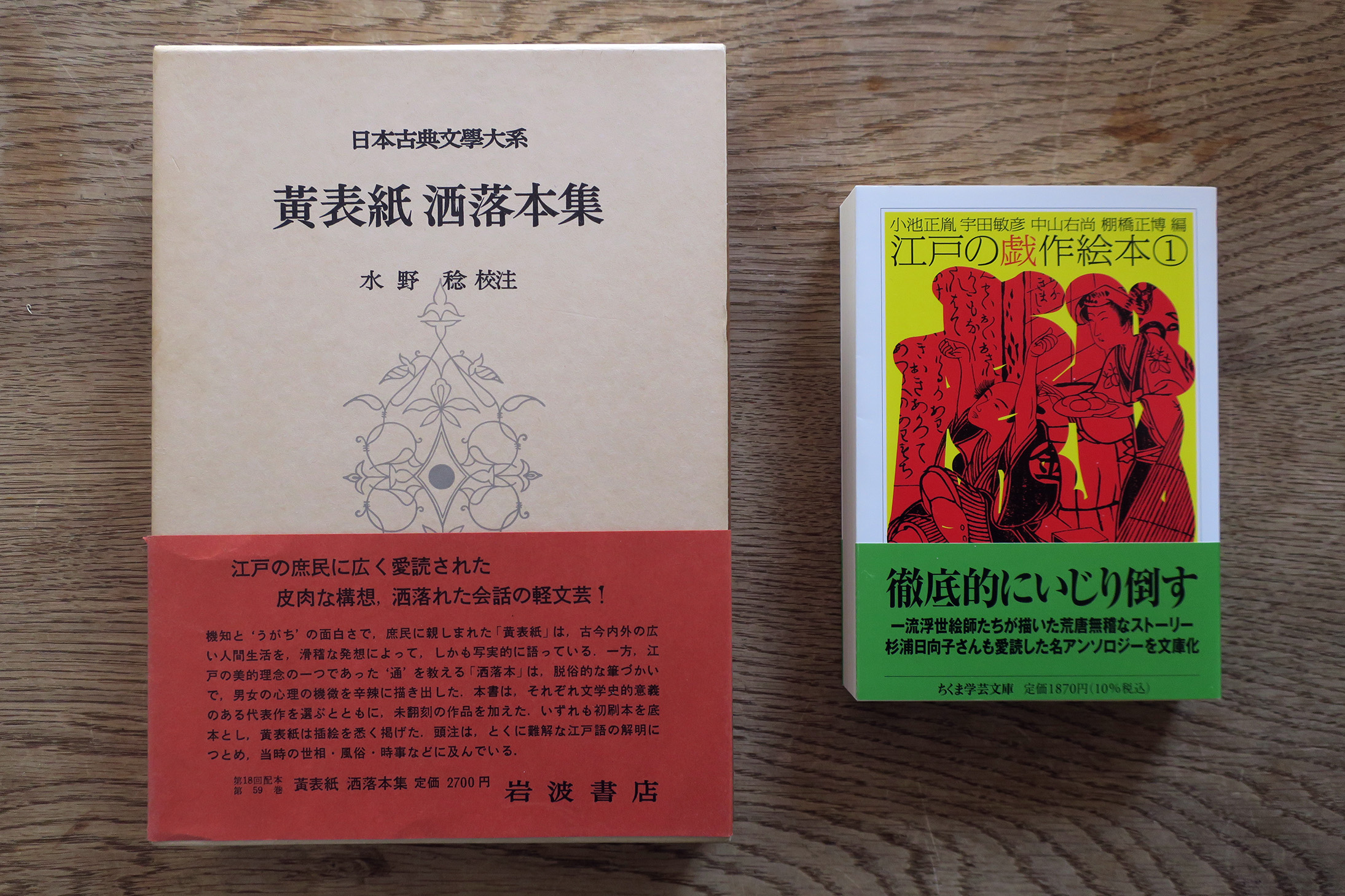

小生は、教養文庫の『江戸の戯作絵本』(小池正胤・宇田敏彦・中山右尚・棚橋正博編)で読んだ。(全4冊の中、2冊まで。)棚橋には、他に『山東京伝の黄表紙を読む 江戸の経済と社会風俗』(ぺりかん社)などの著作がある。収録作品を掲げておく。

『江戸の戯作絵本(一)初期黄表紙集』

「金々先生栄花夢」恋川春町作画

「化物大江山」恋川春町作画

「桃太郎後日噺」朋誠堂喜三二作・恋川春町画

「辞闘戦新根」恋川春町作画

「無益委記」恋川春町作画

「時花兮鶸茶曾我」芝全交作・北尾重政画

「一流万金談」朋誠堂喜三二作・北尾重政画

「御存商売物」北尾政演作画

「啌多雁取帳」奈蒔野馬乎人作・忍岡歌麿画

『江戸の戯作絵本(二)全盛期黄表紙集』

「万載集著微来歴」恋川春町作画

「天慶和句文」山東京伝作・北尾政演画

「頭てん天口有」四方山人作・勝川春潮画

「狂言好野暮大名」岸田杜芳作・北尾政美画

「大悲千禄本」芝全交作・北尾重演画

「江戸生艶気樺焼」山東京伝作・北尾政演画

「亀山人家妖」朋誠堂喜三二作・北尾重政画

「面向不背御年玉」森羅万象作・式上亭柳好画

未読だが、第3冊『江戸の戯作絵本(三)変革期黄表紙集』には、朋誠堂喜三二が筆を折り恋川春町が(おそらく)自死する原因となつた「文武二道万石通」(朋誠堂喜三二作・喜多川行麿画)や「鸚鵡返文武二道」(恋川春町作・北尾政美画)などが収録されてゐる。(今度読まなくちや。)第4冊は『江戸の戯作絵本(四)末期黄表紙集』。

教養文庫は、廃刊になつて久しいが、2024年にちくま学芸文庫から3冊に再編して刊行された。(誤記・誤植を訂正し、一部図版を状態の好いものに差し替へてゐる。)見開き中央に当時の版面を写真製版で載せ、下に文章の翻刻(読みやすくするために仮名を一部漢字に直してゐる)、左右に注解を付し、各作品の後に解説を載せてゐる。(下の見開きの写真は、教養文庫の「金々先生栄花夢」より。)

追記。2025年9月、ちくま学芸文庫から、既刊3冊に収録されてゐない黄表紙の中から新たに作品を選び校注を施した『江戸の戯作絵本④』(棚橋正博・深谷大・二又淳・長田和也 編)が刊行された。

他に黄表紙の注釈としては、岩波書店の日本古典文學大系『黄表紙 洒落本集』(水野稔校注)や小学館の日本文学全集『黄表紙 川柳 狂歌』(黄表紙の校注は浜田義一郎)、新編日本古典文学全集『黄表紙 川柳 狂歌』(黄表紙の校注は棚橋正博)などがある。新編全集では、黄表紙の校注者を変更し、内容を一新してゐる。岩波書店の新日本古典文学大系『草双紙集』にも赤本・青本・黒本・合巻とともに黄表紙を収めてゐる(黄表紙の校注は宇田敏彦)。

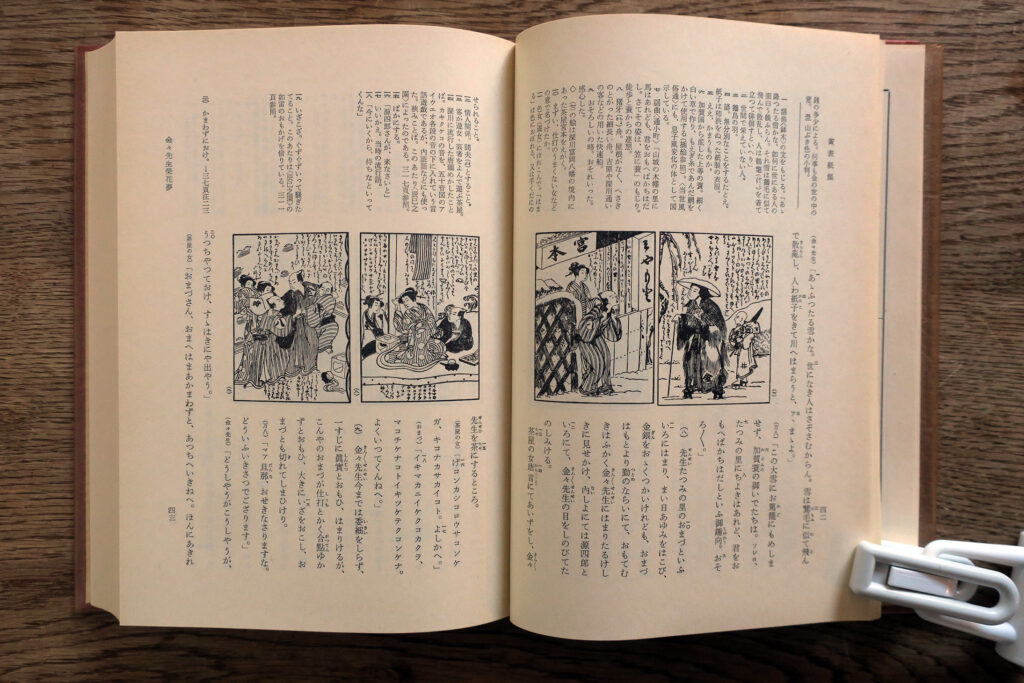

「古典大系」版の『黄表紙 洒落本集』は、やはり当時の版面を写真製版で載せ、左右及び下部に文章の翻刻を置き、さらに頭注を付す。頭注は、丁寧である。(下の写真は「金々先生栄花夢」より教養文庫と同じ箇所を掲げた。)巻頭の解説の中で、各作品についても簡単に解説してゐる。

「新編全集」版もほぼ同様の体裁である。小学館の「全集・新編全集」は、全訳を載せるのが特徴だが、黄表紙・洒落本・滑稽本・人情本など江戸時代の口語体の小説では、全訳はしてゐない。丁寧な注があれば理解できるといふことだらう。

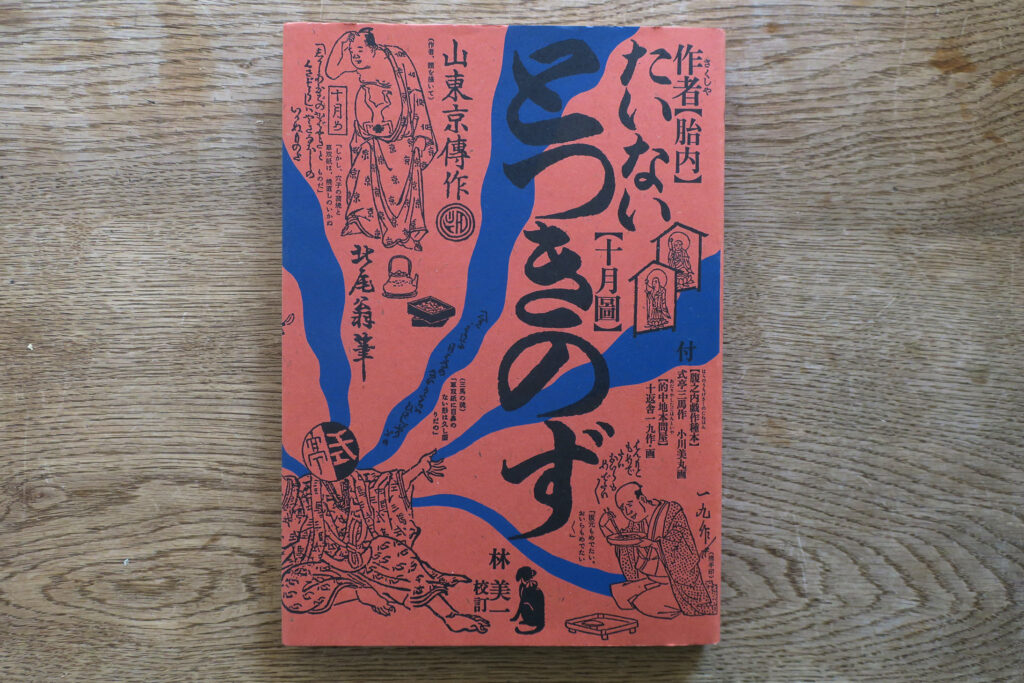

下の写真は、河出書房新社の「江戸戯作文庫」の「作者胎内十月圖」で、山東京伝作・北尾重政画の黄表紙「作者胎内十月圖」に加へて式亭三馬作・小川美丸画の合巻「腹之内戯作種本」と十返舎一九作・画の黄表紙「的中地本問屋」を収録してゐる。「江戸戯作文庫」は、河出書房新社の創業100周年記念出版で、林美一校訂で草双紙や黄表紙・洒落本などを十冊余刊行したものである。小生も何冊か購入した。江戸の戯作は、「洒落本大成」による洒落本以外は覆刻・翻刻が多いとは言へず、貴重なものである。山東京伝に関してはぺりかん社から、大田南畝(蜀山人)に関しては岩波書店から全集が刊行された。

今、黄表紙を原文で読むのなら、ちくま学芸文庫の『江戸戯作文庫』が入手しやすく携帯に便利だが(文庫にしてはかなり厚いけれど)、黄表紙の代表作数編を読めばよいといふことなら、岩波「大系」版か小学館「新編全集」版でもよいだらう。収録作に違ひはあるが、「金々先生栄花夢」「江戸生艶気樺焼」「文武二道万石通」「心学早染草」といつた各期の代表作は共通して載せてをり、黄表紙の流れを概観できる。

洒落本

「洒落本」は、「延享(一七四四〜)頃から文政(〜一八二九)頃まで、はじめは上方、後には江戸を中心に刊行せられた一種の遊里文学」(水野稔)である。遊里を舞台に、遊里を中心に生まれた美意識「通」を会話中心の文体で描く。細かな観察で隠れた事情や人情の機微を示す「うがち」の手法が顕著である。「通書」とも。

小生は、岩波書店の日本古典文學大系『黄表紙 洒落本集』(水野稔校注)で読んだ。最初に洒落本についての解説、各作品の簡単な解説を載せ、その後に各作品の本文と挿絵を掲げ、頭注を付す。水野には、他に『黄表紙・洒落本の世界』(岩波新書)などの著作がある。「洒落本」の収録作品を掲げておく。(飛ばして読まなかつた作品が若干あるかも…。)

「遊子方言」田舎老人多田爺

「辰巳之園」夢中散人寝言先生

「軽井茶話 道中粋語録」山手馬鹿人

「卯地臭意」鐘木庵主人

「通言 総籬」山東京伝

「傾城買四十八手」山東京伝

「青楼昼之世界 錦之裏」山東京伝

「傾城買二筋道」梅暮里谷峨

洒落本の注釈には、他に小学館の新編日本文学全集『洒落本 滑稽本 人情本』(洒落本の校注は中野三敏)などがある。「古典大系」版と「新編全集」版で、収録作に違ひはあるが、「遊子方言」「通言総籬」「傾城買四十八手」は共通してゐる。

今、「洒落本」を原文で読まうと思つたら、一般に入手できる注釈書は、「新編全集」版の『洒落本 滑稽本 人情本』くらゐである。あるいは古本屋で「古典大系」版を探すかしかない。大きな図書館なら「古典大系」を置いてゐる所もあると思ふが、「新大系」に置き換へてしまつてゐる所も多い。(両方置いてほしいところだけれど、スペースの都合もあるのだらう。)

追記。2025年8月、角川選書から中村幸彦『戯作論』が刊行された。正確には、中央公論社の『中村幸彦著述集〈第八巻〉戯作論』を復刊したもので、「戯作論」に加へ、洒落本「遊子方言」と黄表紙「孔子縞于時藍染」の評注を収録してゐる。『戯作論』は、江戸の戯作を論じた古典的名著で、江戸の文芸を研究する上での必読書である。(小生も大学時代に読んだ。)「遊子方言」「孔子縞于時藍染」の評注は、角川書店から刊行された『鑑賞日本古典文学 洒落本・黄表紙・滑稽本』に収められ、高く評価されてゐたものである。『中村幸彦著述集』も『鑑賞日本古典文学』も、大学の図書館や公立の大きな図書館には置いてゐるかもしれないが、一般には入手困難なので、かうした名著が復刊されることは喜ばしい。

コメント