2025.01.04

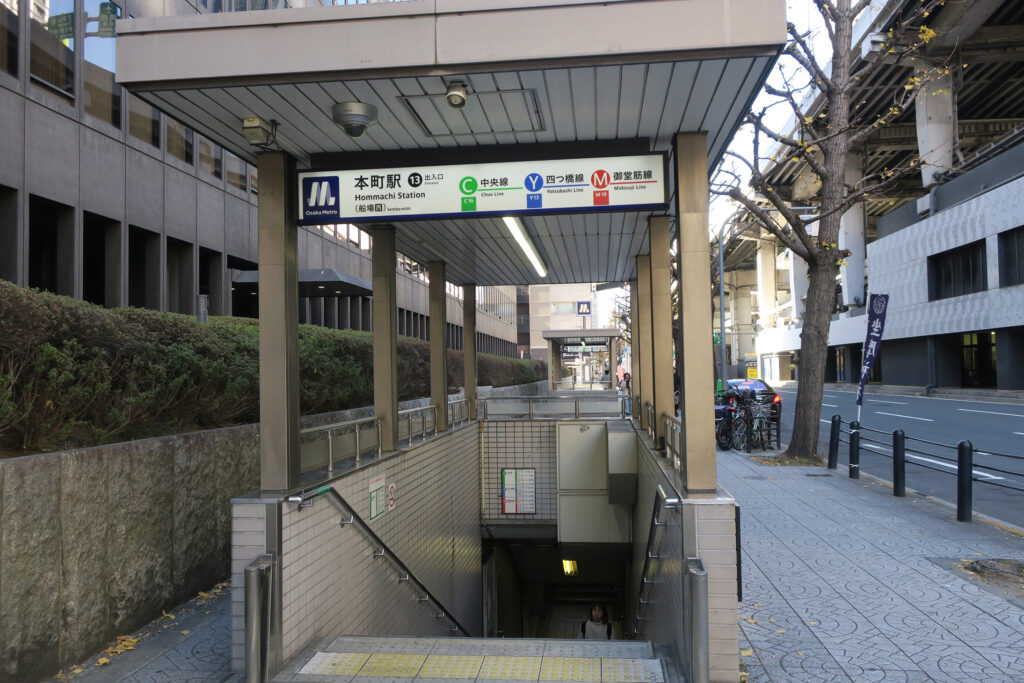

「国立文楽劇場」の「初春文楽公演」を観るために大阪へ行く。今日観るのは、新幹線の時間の都合で、第2部。新大阪から宿泊先のホテルがある本町に行く。

第2部の開演は午後2時15分なので、ホテルに荷物を預け、「国立文楽劇場」に行く途中で昼食を取ることにする。

御堂筋から心斎橋筋商店街を通つて戎橋に向かふ。

心斎橋筋には大手チェーン店と並んで、江戸時代の和本なども置く本格的な古書店「中尾書店」などもある。

戎橋で道頓堀川を渡る。戎橋付近は、さすがに人でごつた返してゐた。

戎橋の近くには、「大阪松竹劇場」などもある。

近くの「はり重グルメ」で昼食にする。趣のある建物である。余り時間に余裕が無いので、フライ等ではなく「ハイシライス」を注文する。(「ハヤシライス」のこと。大阪・神戸あたりでは「ハイシライス」と言ふ。)

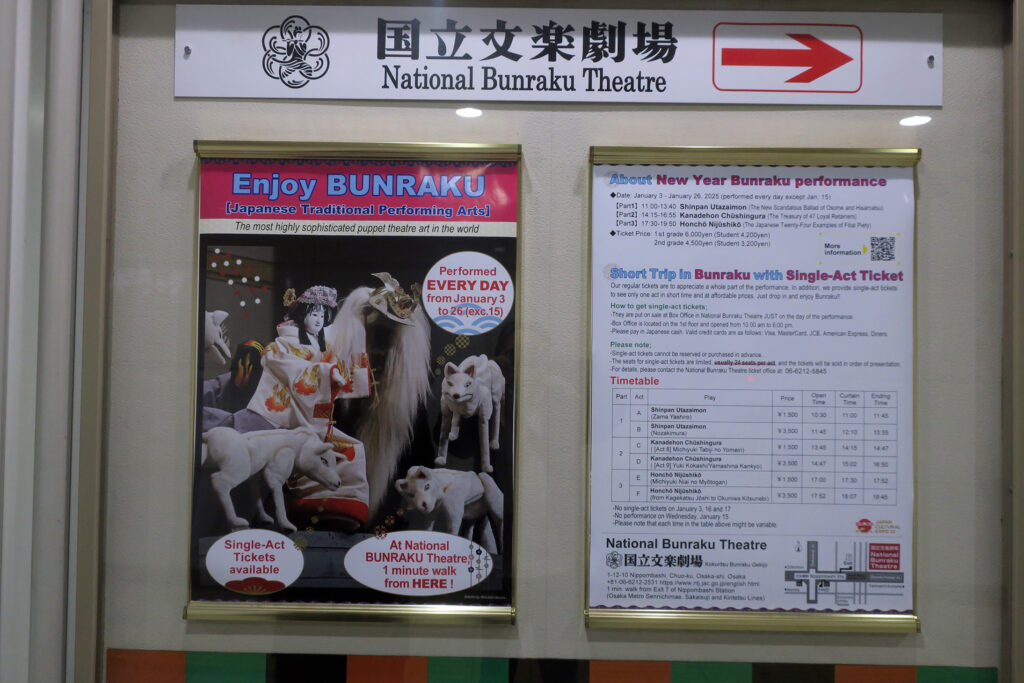

なんばウォークを通り、地下鉄の出口から「国立文楽劇場」に行く。劇場近くの通路にはいくつもの案内板があるが、中には英語のものもある。

劇場の正面入口の横には、「催し物ご案内」の看板がある。東京公演・地方公演の間は、演芸など他の催し物がある。

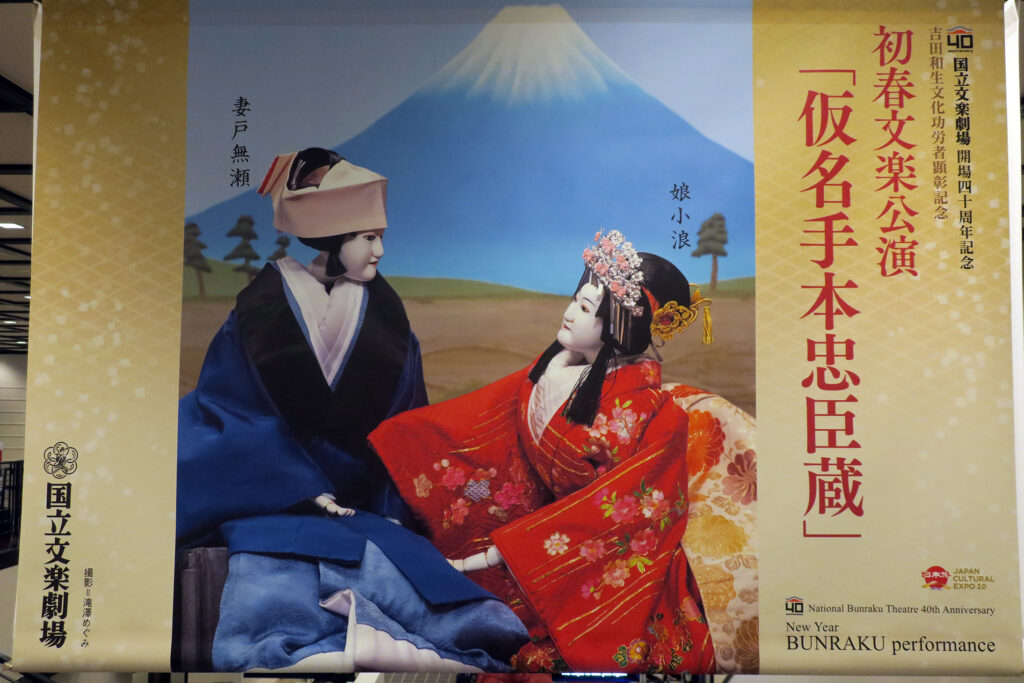

入口を入ると、ほぼ正面に今回の演目の「芝居絵」がある。

文楽劇場は2階にあり、階段(エスカレーター)を昇つた先で観覧券をチェックする。吹き抜けの上に布製のポスターが垂れてゐる。

新春なので劇場には正月飾りが置かれてゐる。

「初春文楽公演」第2部の演目は、「仮名手本忠臣蔵」の「八段目 道行旅路の嫁入」「九段目 雪転しの段・山科閑居の段」。11月に観た「大序〜七段目」の続きである。(「国立文楽劇場」の開場40周年記念の「仮名手本忠臣蔵」の通し狂言。)八段目・九段目の粗筋をざつと説明しておく。

紅葉が美しい晩秋の東海道を、加古川本蔵の娘小浪と継母の戸無瀬が連れ立つて、京都の大星由良之助のもとへと急いでゐた。由良之助の息子力弥に小浪を嫁入させるためである。(「道行旅路の嫁入」)

しかし、到着した戸無瀬と小浪は、由良之助の妻お石から嫁入を拒絶される。主君塩冶判官が殿中で師直を討ち漏らしたのは本蔵が抱き留めたためであり、嫁入を許すためには本蔵の首を貰ひたいと言ふ。そこへ虚無僧が入つて来て、天蓋を取ると本蔵だつた。本蔵がお石を踏みつけ、由良之助を罵るので、力弥が飛び出して槍で突く。由良之助が現れ、本蔵がわざと刺されたと見抜き、小浪の嫁入りを許す。由良之助は、本蔵から師直邸の絵図面を受け取ると、仇討ちの準備のために旅立つていく。(「山科閑居の段」)

「八段目 道行旅路の嫁入」では、重要無形文化財保持者(人間国宝)鶴澤清治が三味線を弾き、背景の富士山と松並木が一瞬にして琵琶湖の景に変はるなど舞台転換にも工夫があるが、やはり最大の見所は「九段目 山科閑居の段」である。

「山科閑居の段」では、人間国宝、吉田和生・桐竹勘十郎・吉田玉男の3人が揃つて人形を遣ふ。去年の「三人会」のやうな例はあるが、普段はあまり無いことである。文楽協会も「国立文楽劇場」開場40周年記念の「忠臣蔵」には力を入れてゐるのだらう。

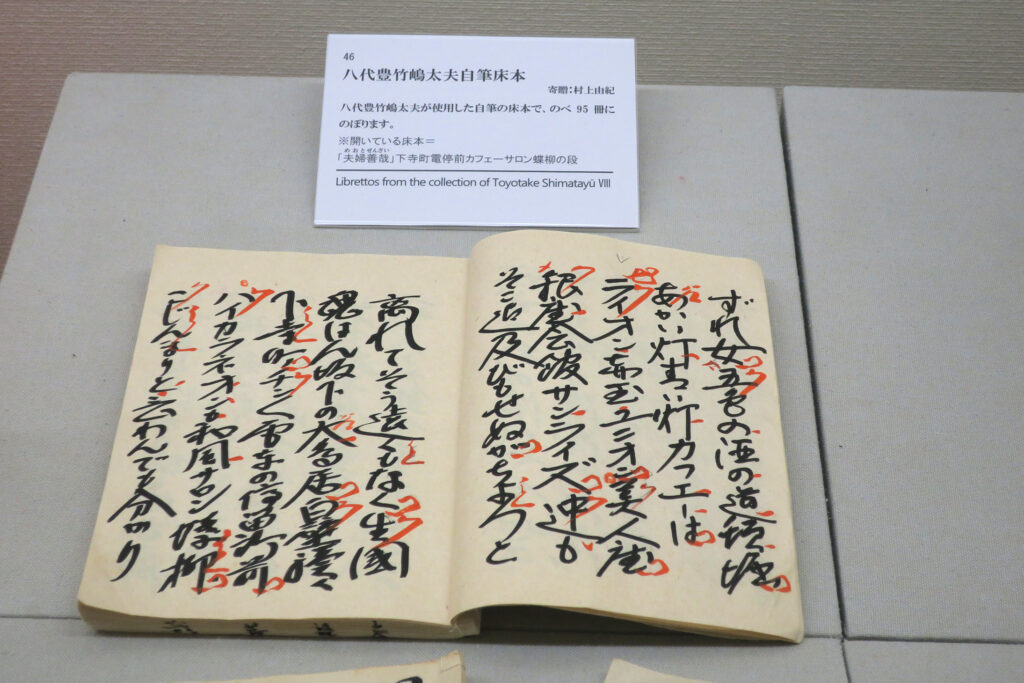

上演終了後「資料展示室」を見学する。文楽についてのさまざまな展示がある。今回は、撮影可のものが多かつた。

8代目豊竹嶋太夫(人間国宝)の自筆床本(浄瑠璃の台本)。現代浄瑠璃「夫婦善哉」(織田作之助作)のもの。

文楽の三味線は、太棹と呼ばれるもので、大型で棹が太く、撥も厚手のものを使ふ。

人形の「首(かしら)」の展示もあつた。頸の下には、人形遣ひが握る「胴串」があり、人形を頷かせたり、顔の表情を変へたりするための装置(「引栓」・「小ザル」及びそれに付けた糸)も見える。

劇場を出たのは午後5時半頃で、もう日が沈んでゐた。

来た時同様ホテルまで歩いて帰り、途中で夕飯を食べることにする。

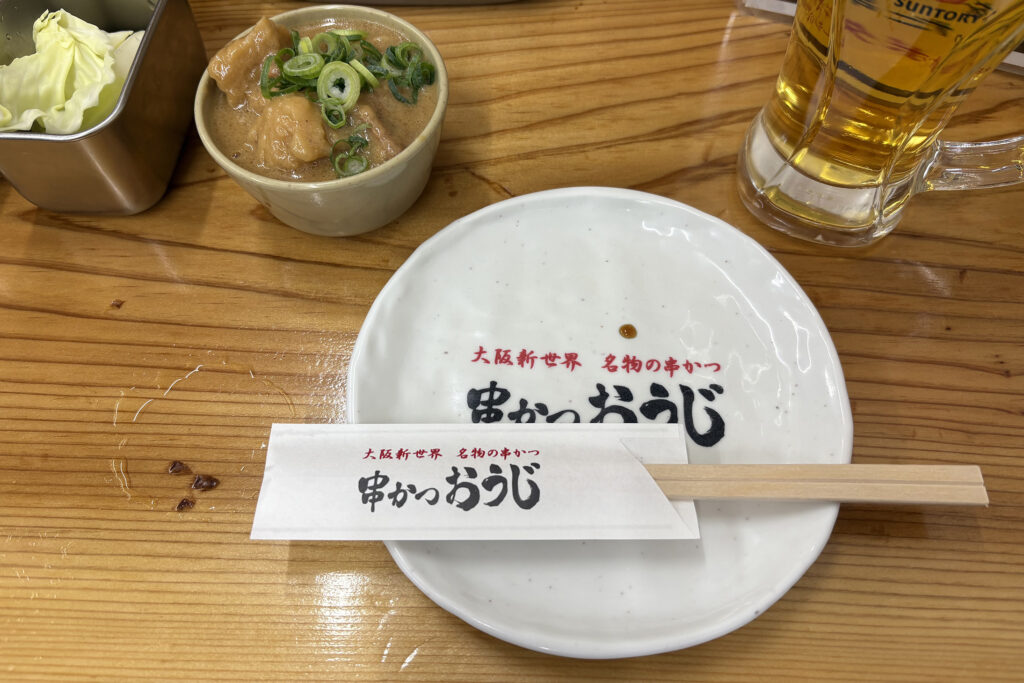

千日前で「串かつ おうじ」に入り、生ビールと「なんば千日前セット」を頼む。串かつ12本と土手焼きか枝豆のセットなのだが、土手焼きを選ぶ。「土手焼き」とは、牛すじの味噌煮込みのことで、これが思つてゐた以上に旨かつた。串かつも色々な種類があつて愉しめた。

歩いて帰る途中で気になつた店。

創業100年を超える老舗の「波屋書房」。新刊書もあるが料理本を中心にし、柴田書店などの専門書も豊富に置く。

賑やかな雰囲気の大阪みやげの店。外国人や修学旅行生などが喜びさうだ。

創業寛永七年の菓子匠「千鳥屋宗家」。「千鳥饅頭」や「みたらし小餅」などが人気らしい。

コメント