『十六夜日記』

『十六夜日記』は、藤原為家の側室・阿仏尼の紀行日記。為家は、当初は播磨国細川荘を長男為氏に譲るとしてゐたが、後に悔い返して遺言で為相へ譲るとした。ところが為氏が遺言に従はず細川荘を譲らないため、阿仏尼は訴訟のために鎌倉へ向かふ。道中、阿仏尼は、各地で名所・旧跡や感慨を和歌に詠むとともに日記に書き留めた。『海道記』『東関紀行』とともに中世三大紀行文ともされる。書名は、訴訟のために鎌倉に赴くことを決心し「ゆくりもなく、いさよふ月にさそはれいでなんとぞ思ひなりぬる。」と書かれてゐること及び旅の第一日目の記事に「けふは十六日の夜なりけり。」とあるのに拠り、作者の没後に付けられたと思はれる。

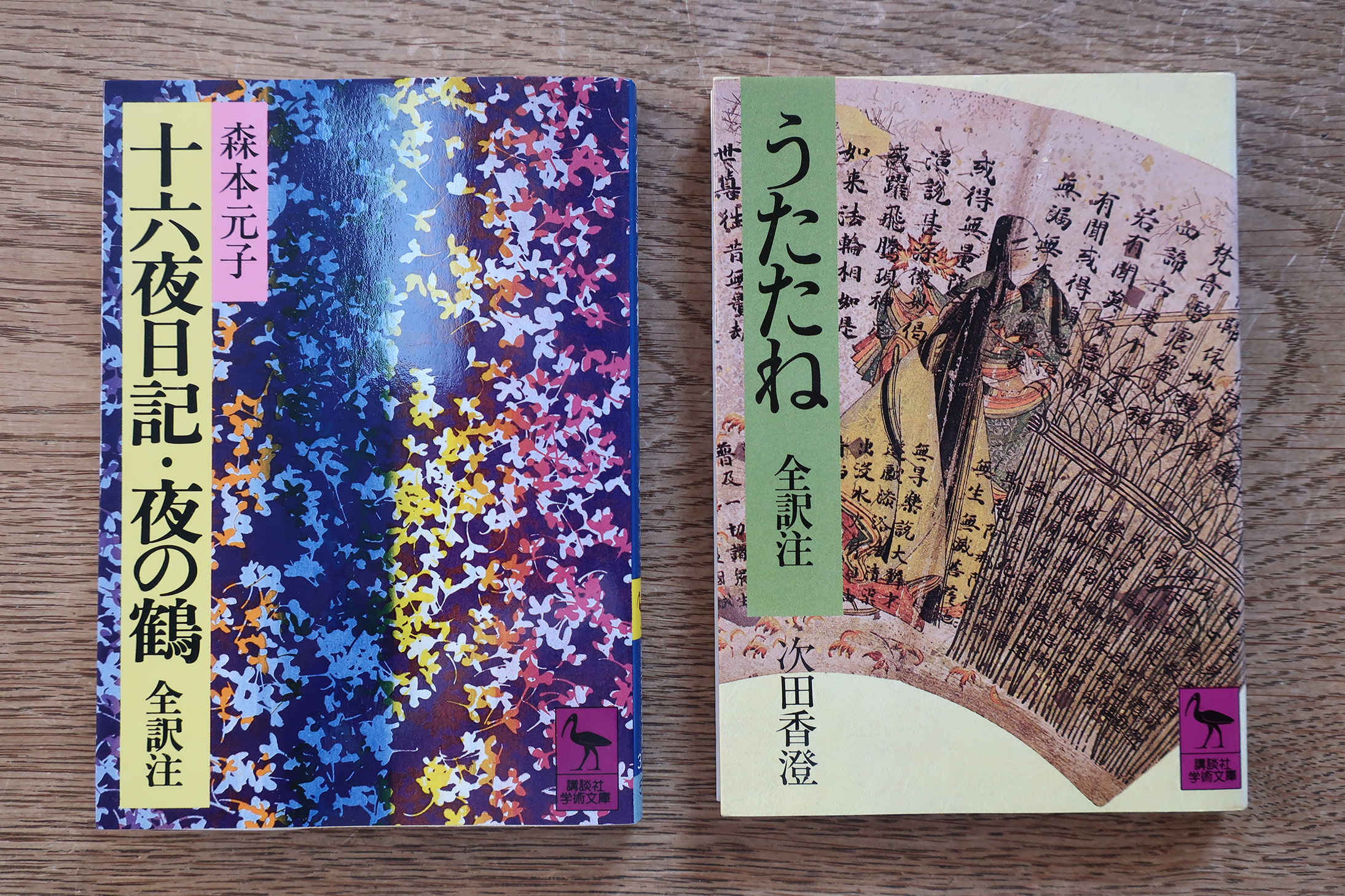

小生は、森本元子 訳注『十六夜日記・夜の鶴 全訳注』(講談社学術文庫)で読んだ。全体を、序章・旅路の章・望郷の章・献歌の4章に分け、それぞれ適宜段落に区切り見出しを付け、段落ごとに本文を掲げ、その後に現代語訳・注・解説を付す。現代語訳は、原文を尊重してゐるが、解りやすくするために多少言葉を補つたりしてゐる。

ちなみに「夜の鶴」は、作歌についての心得を初心者向きに述べた一種の歌論である。

『十六夜日記』の主な注釈書には、他に、小学館の新編日本古典文学全集『中世日記紀行集』、岩波書店の新日本古典文学大系『中世日記紀行集』、明治書院の『十六夜日記詳講』、和泉書院の『十六夜日記・夜の鶴 注釈』などがある。

新編日本古典文学全集『中世日記紀行集』(「十六夜日記」の訳注担当は岩佐美代子)は、頭注・本文・現代語訳の三段組形式。内容に従つて段落に分け小見出しと通し番号を付してゐる。注は丁寧で、現代語訳は解りやすくするために言葉を補ふ傾向がやや強い。

新日本古典文学大系『中世日記紀行集』(「十六夜日記」の校注担当は福田秀一)は、脚注形式で、注は丁寧である。

文庫版には岩波文庫『十六夜日記 付 阿仏仮名諷誦・阿仏東くだり』(玉井幸助 校訂)があるが、これは校異が示されてゐるだけで、注釈は無い。

今『十六夜日記』を原文で読むのなら、携帯の便も考へて、やはり森本元子 訳注『十六夜日記・夜の鶴 全訳注』(講談社学術文庫)がよいと思ふ。それほど長い作品ではないので、机に向かつて読むのなら新編日本古典文学全集版でもよいだらう。深く読み込むには、明治書院の『十六夜日記詳講』(武田孝 訳注)、和泉書院の『十六夜日記・夜の鶴 注釈』(簗瀬一雄・武井和人 訳注)は詳細な注釈で必読のやうだが、恥づかしながら小生は未見である。

『十六夜日記』は、文学史ではお馴染みの作品だが、「土佐」「蜻蛉」「和泉式部」「紫式部」「更級」など他の女流日記に比べると注釈も少なく(代表的な古典注釈叢書では朝日新聞社の古典全書には入つてゐたが、岩波書店の旧大系にも小学館の旧全集にも新潮社の集成にも入つてゐなかつた)、教科書によつては掲載されることもあるが、どうしても他の女流日記の方を優先してしまふ。ただ、実際に読んでみると、作者は、定家の息・為家の側室で、勅撰集に48首入集する歌人だけあつて、東国下向の途次、歌枕で詠む数々の歌や、鎌倉滞在中に都の親しい人々と交はした歌の遣り取りなど、心を打たれるところは多い。

『うたたね』

『うたたね』は、阿仏尼(安嘉門院四条)が、若い頃にある貴公子との恋に破れ彷徨した日々を回想して書いた日記である。

小生は、次田香澄 訳注『うたたね 全訳注』(講談社学術文庫)で読んだ。全体を24節に分割し、各節に見出しを付す。節ごとに、本文を掲げ、その後に現代語訳・語釈・解説を載せる。現代語訳は、原文を尊重しながら、意味が通じるやうに言葉を補ふ場合もある。語釈は、現代語訳では不十分な語句について説明をしたり、出典や参考事項を記してゐる。

作者は、安嘉門院に仕へた10代の頃に激しい恋に落ちるが、男に去られた失意から出家をし、あちこちを渡り歩いた末に、養父のゐる浜松まで旅したものの、結局都に戻る。さうした彷徨の日々の回想記だが、『伊勢物語』『源氏物語』などの表現を踏まへながら、その間の経緯や心理の推移が描かれる。小品だが、『蜻蛉日記』や『和泉式部日記』に連なる女流日記として、もつと広く読まれてよい作品である。(阿仏尼の作品として、小生は『十六夜日記』よりも『うたたね』を薦めたい。)

『うたたね』の主な注釈書には、本書の参考文献にも挙げられてゐる風間書房『校注阿仏尼全集』(簗瀬一雄 校注)・阿仏尼文学第一輯・非売品『うたゝねの記通解』(広川幸蔵 訳注)・武蔵野書院『校注中世女流日記 うたたね』(福田秀一 校注)・笠間書院『うたゝね・竹むきが記』(次田香澄・渡辺静子 校注)などがあるが、新装版の『うたゝね・竹むきが記』以外は、版元品切れである。ただし、その後、岩波書店の新日本古典文学大系『中世日記紀行集』(「うたたね」の校注担当は福田秀一)に収録された。

今『うたたね』を原文で読むのなら、やはり携帯に便利で全訳を付す講談社学術文庫版がよいだらう。短い作品だから机に向かつて読むので大きさは気にならないし全訳も不要だと言ふのならば、新しい注の『新装版 うたゝね・竹むきが記』や新日本古典文学大系版でもよい。一部の教科書には採られてゐるらしいが、小生は扱つたことは無い。

コメント