2025.09.12

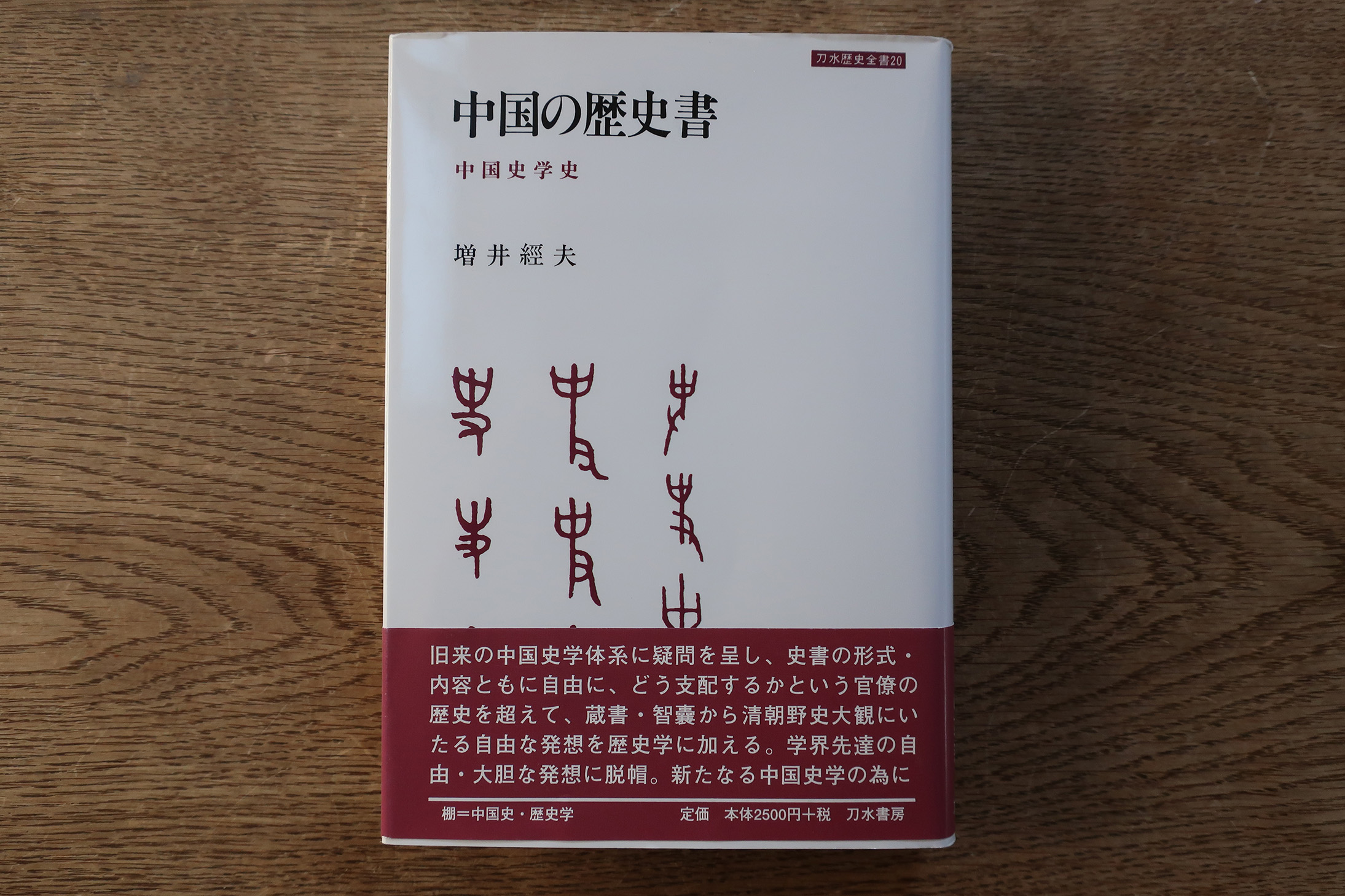

増井經夫『中国の歴史書—中国史学史—』(刀水書房)読了。

中国は、王朝の交替はあつたが、古代から現代まで文明が継続し、その歴史が系統的に書かれてきた稀有な国である。

小生、年金受給まで数年を残して退職したのは、気力・体力の減退もあるが、最大の理由は、残りの人生の時間を考へて、ささやかな(2万4千冊ほどの)蔵書の中で〝積ん読〟になつてゐるものをできるだけ読みたいといふ願ひであつた。まづ読まうと思つたのが『史記』(と『失はれた時を求めて』)であり、退職を前に明治書院の新釈漢文大系版『史記』全15冊と上海戸籍出版社版『史記會注考證』全8冊を買ひ揃へた。さうした思ひは以前からあつたので、中国の歴史書や中国史学について俯瞰的に理解しようと、『史記』や中国史学に関する本も、眼に付いたものを買つておいた。退職を機に蔵書の整理・処分をしてゐて、積ん読になつてゐたそれらの書籍を見付けた。

正直に言ふと、中国史学史に関する古典的名著である内藤湖南『支那史学史』(東洋文庫)をまづ読み初めたのだが、未知の人名・書名・用語が頻出して、浅学菲才の小生にはやや荷が重く、近年に書かれたもう少し解りやすいものを先に読まうと思ひ、本書を手にした次第である。

本書は、『史記』に始まる正史(二十四史すべてではない)に加へ、『尚書』『春秋左史伝』などそれ以前の史書、『資治通鑑』『通志』といつた正史以外の史書、『十七史商榷』『二十二史劄記』など史書についての考証・論評を取り上げ、各10ページ程度で、時代背景・著者・当該書物について解説してゐる。まづその書物が書かれた当時の社会状況から語り起こすので、なぜさういふ書物が書かれるに至つたのか、理解しやすい。(無学な小生には、ピンと来ない所も多いが…。)

日本では、中国の歴史書といへばまづ『史記』だが、中国では『史記』は『漢書』と並んで語られることが多い。時代によつて『史記』の方が高く評価されたり『漢書』の方が高く評価されたりしてきたが、その背景についても解りやすく説明してくれてゐる。

中国史学は班固によって宮人史学が確立し、欧陽脩によって官人史学が樹立され、その二つの流れは、時に古史といわれる素朴な叙述や説話に富んだ内容に郷愁を抱きながら大河のように流れ下ってきた。宮人による宮廷史学が主流のころは、『史記』は雅ではないとか忌諱に触れるものが多いとかいわれ、その評判は悪く、荘重な『漢書』こそ模範とすべきだとされた。これが逆転したのは宋代であるが、それは必ずしも官人による官僚史学からの眼によるだけではなかった。宮廷の暴力に対して游侠が存在したように、官僚の圧力に対しては侠盗義賊がいた。が集団に属することの嫌いで自由の境地を遊弋する連中も増加していた。かつては隠逸や清談の徒であったものが官僚に片足をかけ、文芸に片足をかけて若干の市民権をもつようになった。これが『史記』を見直しただけでなく、新たな視点を醸成しつつあった。

(「二十二史劄記 文人史学」より)

『史記』が雅ではない、逆に言へば『漢書』が雅だといふ所以を、具体的に説明してゐる文章を引く。

『漢書』は『史記』をなぞって、全く『史記』をそのまま写している箇所も随所にみられる。しかし力こぶを入れたところは目もあやに華麗な文字を羅列して、漢代に流行した賦の形をとっている。班固は「両都賦」でその文才を示したように舞文が得意であった。これこそ司馬遷をのりこえ得るものとしたのも無理でなかった。一字一字に彫琢を加え配列するのは時間がかかったことであろう。班固を浮華の士だと貶す人もいるが、それなりに努力して荘重の上にも荘重に、華麗の上にも華麗に文章を綴り上げた。

(「漢書 エピゴーネンの勝利」より)

『史記』が忌諱に触れるものが多いといふ典型的な例は、「積ん読解消 読書日記」の「司馬遷『史記 二(本紀 下)』」の投稿でも触れたが、呂后が、夫高祖の死後、その愛姫・戚夫人の手足を断ち、眼球を刳り抜き耳を焼いて聾にし、瘖薬を飲ませ啞にし、便所の中にゐさせて「人豚」と呼んだといふ凄惨な記事を、「呂后本紀」の中に記してゐることだらう。一方『漢書』では、呂后の本紀「高后紀」ではなく、「外戚列伝」中に記してゐる。『漢書』も、事実を抹殺してはゐないが、本紀ではなく列伝に記すことで、皇帝の神聖性・権威を冒さないやう配慮をしてゐる。小生は、やはり『史記』の方を好ましく思ふ。

さて、中国の正史は皆『史記』『漢書』に倣つて紀伝体を採用してゐるが、編年体の『資治通鑑』が書かれた背景については次のやうに書かれてゐる。

…宋代になると、『資治通鑑』という長大な編年史が書かれることになった。編年史は著者の論評を加えない限り、形式的には客観性の強いものであって、これこそまた宋代官僚が到達した理念を代表できるものであった。天子も臣下も恣意を許さず、事実を克明に記述すれば鑑戒はおのずから果せるといった立場も、また宋代史家が獲得したものであったろう。

(「資治通鑑 編年史の伝統」より)

また、「明代の考訂学がずぼらで文人気質が濃厚なのを見ることが出来るし、清代の考証学が経学に牽引されてやや弾力を欠いた様相も見ることが出来る。」(「二十二史劄記 文人史学」より)とあると、なるほどと思ふ。

本書によつて中国の史書や史学の流れについてその概略を見ることができたが、本書とは違ふ視点もあるだらう。何より、浅学菲才な小生のことゆゑ理解の浅い所も多いだらうし、最近は色々なことをすぐに忘れてしまふので、『史記』と並行して、中国の歴史書についての本をもう少し読んでみようと思ふ。

コメント