2024.11.29

「早稲田大学」に行く。小生、「早稲田大学エクステンションセンター」の「オープンカレッジ(公開講座)」を週1回受講してゐる。専門家の講義を聞くと、新たな知識を得ることができ、刺戟になる。退職して人との接触が減り、認知症(この病名はをかしいが)になるのを防ぐためでもある。(結局、未知の人と積極的に話しはしないのだけれど…。)

東京メトロ「早稲田駅」の3b出口を出て「早稲田通り」を高田馬場方面に進むと、「穴八幡宮」の大きな赤い鳥居が目に付く「馬場下町」交差点がある。

講義のある29号館はこの先にあるのだが、昼食を取るために右折して早稲田キャンパスに行く。少し進むと「大隈記念講堂」が見えてくる。キャンパス内の銀杏も黄葉してゐる。小生が早稲田大学に行くと、よく高校生らしい集団がキャンパスを見学に来てゐるが、どう見ても受験生ではない高齢者の集団が案内人に連れられてキャンパスを廻つてゐることもある。どういふ人たちなんだらう?

キャンパス内には、早稲田大学ゆかりの博物館等もあり、学生以外でも無料で見学できる。下の写真は、順に「坪内博士記念演劇博物館」「国際文学館・春樹ライブラリー」「會津八一記念博物館」である。

学生食堂は「大隈ガーデンハウスカフェテリア」と言ひ、大隈庭園を望む立地にあり、2階・3階に分かれてゐる。2階は、好きな御飯・おかず・汁物などを自由に組み合はせる方式のカフェテリア。3階は、グリル料理・パスタ・麺・丼などの専門コーナー。一般の人も利用できる。(料金は、学生よりもちよつとだけ高くなるが…。)

地下鉄の出口からキャンパスまでの間にも、学生街らしい昔ながらの食堂や豚丼・油そばなどのガッツリ系の飲食店が軒を連ねてゐる。

「馬場下町」交叉点に戻り、ちよつと時間があるので「穴八幡宮」の紅葉を観る。

講義が終はり、早稲田通りを穴八幡宮から神楽坂方面に歩いて行く。早稲田駅の2番出口の前の交叉点から「夏目坂通り」が始まり、交叉点からすぐの所に「夏目漱石誕生之地」の石碑がある。

ところで、小生、早稲田大学の学生ではなかつたが、若い頃にこの近くに1年ほど住んでゐた。文字通り「三畳一間の小さな下宿」で、トイレは共同、風呂は無く、すぐ近くの銭湯に通つてゐた。(残念ながら同棲はしてゐなかつたが…。)今の学生には、想像できないかな?

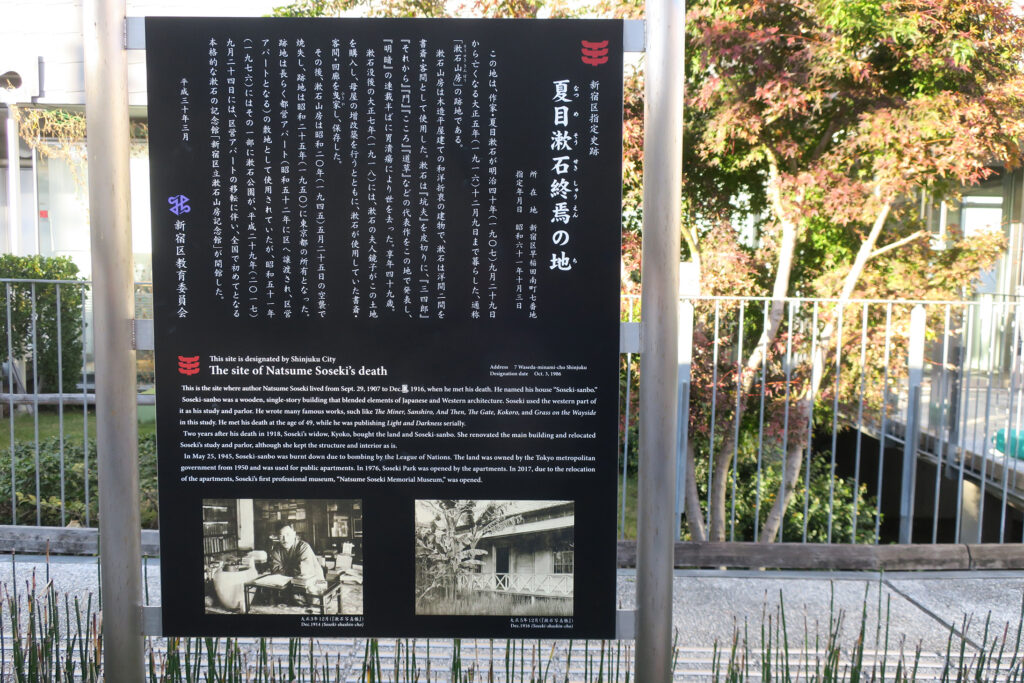

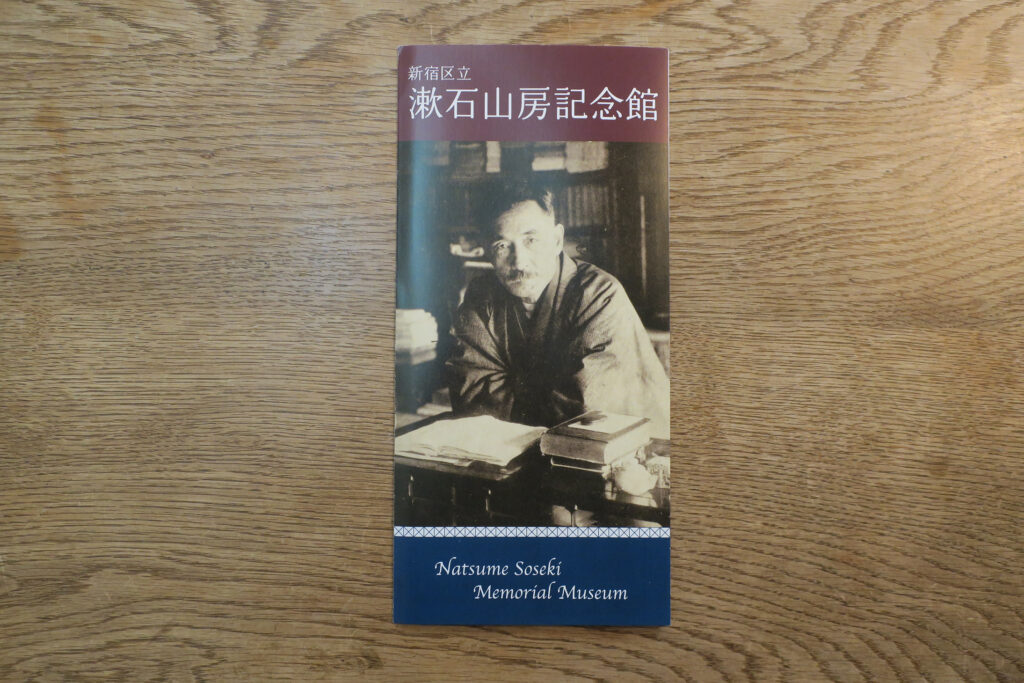

早稲田通りをさらに進み、正法寺の前の細い道(漱石山房通り)に入つてしばらく行くと「漱石山房記念館」に至る。「漱石山房記念館」は、漱石が晩年を過ごした「漱石山房」の跡地に作られた。「夏目漱石終焉の地」でもある。

夏目漱石については、説明するまでもないと思ふが、小説家・英文学者としてだけでなく文明批評家としても傑出した存在である。有名な「現代日本の開化」では、日露戦争に勝利して、日本中が「これで日本も一等国の仲間入りだ」と浮かれてゐる時に、日本の開化(近代化)が皮相上滑りの不十分なものだと看破した。漱石の指摘した日本の開化(近代化)の不徹底は、未だ解消されてゐない。

小生、漱石の作品は、小学4年の時に『吾輩は猫である』を読んだのを皮切りにいくつも読んできたが、遺作の『明暗』など未読の作品がまだまだある。〝積ん読解消〟の一環として、ぜひ読まなければ…。

コメント